《小放牛》、《新小放牛》

《老八板》是一首源远流长的民间乐曲,二百年来流行于全国各地,演出形式从弦索、丝竹、筝曲、琵琶曲扩展到民歌、歌舞和戏曲,并因旋律、节拍、节奏、速度、调式、织体和曲式结构的变化而产生了形形色色的变体。

因为旋律的起句记成工尺谱是“工工四尺上”。因此,《老八板》可以说是流行地区最广、演出形式最为多样、变体和异名最多的一首民间乐曲。

英国音乐学家皮肯(Laurence Pioken)在写《新牛津音乐史》第一章“远东音乐”第一节“中国音乐”时,把《老八板》作为元代(1271一1368) 的作品,说它是“十三世纪末叶的一首序曲,常常用于《小放牛》”,所举谱系引自法国音乐学家莫朗(G.Soulié de Morante)和加亚尔( A.Gai lhard) 的《中国近代戏曲和音乐》一书,这是44拍的《老八板》,五声宫调式,“第15一16 小节出现了调式以外的音”(指e音),“工工四尺上”没有再现,也没有引句和结句。皮肯认为它是元代的作品,似乎没有什么确切的根据。他说这个曲调“常常用于《小放牛》倒是真实不虚的。《小放牛》是河北民歌,也是昆曲中的吹腔曲牌。在民歌《小放牛》中,确实常常用《老八板》的起句作为过门。作为吹腔曲牌的《小放牛》(笛曲),则常用《老六板》加花为《花六板》(《中六板》)的起句作为引子。但皮肯在“中国音乐”一章所举的《小放牛》(引自《中国近代戏曲和音乐》)则以加花了的“工工四尺上”作为结句。

皮肯认为这首《小放牛》是唐代(618一907)的作品,“是用横笛和锣鼓伴奏的一首二重唱的一部分,是从唱片记录下来的,据说是唐玄宗亲自创作的。”由于这首《小放牛》吸收了《老八板》的核心音调,如果《小放牛》是唐代的作品,《老八板》就应该产生于唐代或唐代以前,又比元代早了几百年。(钱康仁 《老八板》源流考,钱康仁并不认同上述观点,却完整地把这一资料呈现出来,其中还有曲谱,我略去了。至于昆曲吹腔与河北民歌那个更早出现,谁是谁的来源,也无硬证。只有一些旁证,下面说到以横线标出。有些书上干脆分开说:作为民歌流行于河北,作为笛曲,是昆曲中的吹腔曲牌。太赖皮了!)(但我喜欢皮肯的说法,概他是音乐学家,英式的学科教育不至于胡扯至于此。)

据《中国戏曲曲艺词典》 (上海辞书出版社出版)称, 该曲又叫《杏花村》 ,最早见于清代乾隆三年(1738)抄本《牧羊记》 传奇中。 《辞源》 中记载,“《牧羊记》 传奇名。 明人撰, 作者不详。《曲海总目提要》卷14言: “明时旧本, 不知谁作”。 《牧羊记》 的第三出《沙堤》 , 描写番邦的元帅在沙堤游玩, 并有人唱起了 【回回曲】 。 《牧羊记》 中的《沙堤》 , 风格表现得轻松诙谐。 李玫于《民歌在清代花部小戏中的作用》 中谈到, 这支【回回曲】 与《小放牛》 中民歌对唱部分的第一段曲词是同一首民歌的另一种文本。 虽然曲调为【回回曲】 , 但曲文并没有表现出民族特色。(此曲比小放牛早一百多年,可见小放牛的民歌在北方早已流传多年。)

【回回曲】:“天上的娑婆什么人栽?九曲的黄河什么人开?什么人把住三关口呀?什么人和和北番的来?”

【回回曲】:“天上的娑婆李太白栽。九曲的黄河老龙王开。杨六郎把守三关口呀。王昭君和和北番的来。”

河北梆子是中国汉族地方戏曲之一,是梆子声腔的一个重要支脉,大约于1820---1850年之间,由“山陕梆子”传入河北之后而形成的。到1880年左右,已发展为一个颇受喜爱的全国性的大剧种。1920年后,河北梆子出现衰势;1930年后急剧衰落,濒临灭绝。

在清代有关记载中,有的称秦腔、有的称乱弹、有的称西部,有时也叫弋阳梆子。生于清顺和康熙年间刘献廷之《广阳杂记》载:"秦优新声,有名乱弹者,其声甚散而哀。"。证实此时京畿地区已有"秦声"或谓"乱弹"(即梆子腔)在流行。至乾隆时,秦腔愈益盛行,对昆曲已形成压倒之势,如乾隆九年(1744)的《梦中缘传奇》序载:"长安(北京)之梨园……所好唯秦声、罗、弋。厌听吴骚,闻歌昆曲,辄哄然散去。"此后,"至嘉庆年,盛尚秦腔,尽系桑间濮上之音。"(《都门纪略》词场序)以上所列,说明至迟康熙中叶京畿地区已有了秦腔,延至乾嘉一直有演出活动。

秦腔之所以能够流入河北,主要是伴随山陕商业向京师及河北各地延伸而来。山陕商业尤其是山西商人所经营的钱庄、典当、酿造业,几乎遍于河北各主要城镇。商人出于业务联络、应酬等需要,于是便把家乡流行的山陕梆子引进到其所经商的地方,以此取悦于顾主和壮其声势。

山陕梆子流入河北后,在长期的演出过程中,为了赢得当地群众的赏爱,根据当地群众的语言习惯、情趣、爱好等,在艺术上进行不断改革、创造。特别是后继人才和从业群体的当地化,在演员队伍中,河北人逐渐增多,这更是导致山陕梆子发生变化的重要因素。到了道光年间,这种长期活动在河北的山陕梆子便逐步发展成早期的河北梆子了。据郑法祥《谈悟空戏的表演艺术》载:郑法祥之父郑长泰,生于清道光十七年(1837年),七、八岁时,入河北故城黄毛科班,习直隶梆子。出科后常演于保定一带。延至道光末年,在京南雄县马务头和定兴相继又涌现出三庆和、祥泰等直隶梆子科班。学生多系当地穷苦农民子弟。教师中既有梆子艺人,也有高腔、梆子兼能的艺人。此班出科的艺徒,主要活动于定兴、徐水、容城、高阳、霸县一带。道光年间的科班,当属最早的河北梆子科班,也是河北梆子诞生的重要标志。据曾为"内廷供奉"的河北梆子艺人(兼擅京剧)李玉贵回忆,清光绪初年即已着名的河北梆子艺人想九霄(田际云)之师,就是定兴科班出身;另据河北戏曲研究室关于曲阳科班的调查资料,亦证实咸丰二年(1852年)开办的曲阳东诸侯村的永和班,最初的教师有的也是来自定兴。

山陕梆子流入河北后,在长期的演出过程中,为了赢得当地观众的喜爱,根据当地的语言习惯、情趣、爱好等,在艺术上进行了不断的改革、创造,随着时间的推移,本地演员逐渐增多,导致形成了河北梆子这一新的剧种的形成。到道光末年,河北梆子已经遍及河北中部和附近个县,同时在北京也获得了一定地位。至1908年,它已流布河北全省。光绪二十六年(1900年)前后,称在北京盛行的河北梆子为“老派”,称在天津盛行的为“新派”。老派在演唱上杂有山陕韵味,新派则以为基础,讲求唱工。新派以天津为演出基地,曾向山东、东北的一些农村发展,1911年以后还盛行北京和上海等地。

进入二十世纪三十年代,河北梆子走向衰落,首先始于天津、上海等大都市,而后波及到中、小城市。在农村衰落的速度较慢。到四十年代末,已衰败不堪,几濒临灭绝。

1931年日本帝国主义侵略者开始侵华,至"七七"事变。日军首先侵入东北,使活动在东北各地的河北梆子艺人,大批逃回关内。继之华北亦被日军侵占,在敌人侵略的威胁下,人心惶惶,河北农村的河北梆子班社也纷纷解体,艺人星散,溃不成班。条件较好的河北梆子艺人,大多入城市改习京剧。北京已不存在河北梆子班社,只天桥的游艺场还有零散艺人演出帽戏。天津也仅零星艺人的个别演唱。京、津两市的河北梆子艺人,大多被迫改行,生活艰难。 在农村,河北梆子的衰落速度较城市缓慢些。但到了四十年代,除了庙会偶有业余的河北梆子演出外,平时则极少有演出活动,专业班社已不复存在。农村的河北梆子艺人,也像城市艺人一样,有的改唱其他剧种,有的落地为农,更有的以沿村卖唱乞讨为生。

小放牛是荀慧生亲师爷侯俊山从河北民歌移植到河北梆子里演的,所有剧种的小放牛都从梆子来,据说这是荀慧生的开蒙戏。所以戏曲《小放牛》的来源倒很清晰。

老“十三旦”侯俊山,是唱北路梆子出身的。而山西的“四大梆子”是:蒲剧、北路梆子、中路梆子(晋剧)、上党梆子。北路梆子又名“上路戏”,形成于明朝的中晚期,其唱腔主要以(乱弹)梆子腔为主,其中掺杂加入一些昆腔和吹腔。

北路梆子受“山陕梆子”影响,和板腔体的皮黄也是有一定渊源,清朝嘉庆、道光年间已趋于成熟,清末民初更是盛行北京,并且对当时的河北梆子也产生了一些影响。从晚清咸丰年间,一直到抗战爆发,该剧种名伶迭出,技艺精湛,特别是老“十三旦”侯俊山的出现,更是一位承前启后的艺术宗师,他是北路梆子花旦鼻祖,早期在晋北和张家口演的亦是北路梆子,到北京以后改演直隶梆子,又称京梆子,也就是今天的河北梆子,为直隶梆子山陕派代表人物之一。他的花旦和武生表演艺术对河北梆子、山西梆子、京剧都产生过很大影响,是中国戏曲史上不可多得的优秀表演艺术家和一代花旦宗师。现今京剧流传的传统戏《花田错》、《小放牛》、《辛安驿》皆他所传。他还培养了一大批优秀的后辈人才,这其中有梆子的还有京剧的,最典型的就是对后来的京剧“四大名旦”之一荀慧生的栽培。

荀慧生是老“十三旦”的隔辈弟子,民国初年前后,艺名“白牡丹”的荀慧生,跟随他的师父河北梆子花旦庞启发,在河北中部东部一带农村市镇唱野台子戏和庙会戏。 1910年荀慧生随师进京,得以认识前辈侯俊山,并得到侯俊山亲授的《辛安驿》、《花田错》《小放牛》等戏,这些戏后来经过荀慧生的不断完善和加工,成为京剧传统戏中的佳作和荀派名剧。 也是京剧相关戏校科班的必修剧目之一。

《小放牛》这出戏,就是取材于山西北部、河北北部一带的民间小曲和歌舞,并且经他手编演而成的。齐如山就认为, “《小放牛》 产生在山陕一带, 乡间小孩在野外所演的唱段, 并未上过台, 俊山到京发现其特点, 才排出来的。 “并说最先排演此剧的二人是侯俊山和刘七,”光绪年间, 有位唱小花脸的人,名叫刘七,皮黄梆子,唱功十分了得。 能够表演的戏曲很多, 常以丑角作为能戏, 《百莲寺》 、 《逛灯》 、《小磨房》 、 《拾金》 、 《打灶》 等戏演大轴子, 又常与侯俊山同班。 后刘七逝世,俊山才教与王长林。 ”。。。。可见, 《小放牛》 由山陕一带的歌舞演化而来, 大约在光绪中期, 被知名梆子腔艺人侯俊山搬上戏曲舞台。

据《顾曲随笔》一文记述, 他主演的《小放牛》, “亦如作家之版权, 从无人敢仿效。或谓俊山《小放牛》村女, 所著披肩排穗, 终此剧不容贴身, 盖极端形容其身段活泼, 无一时呆滞也。”

还有一个戏曲伶人也很值得一提。因为后来《小放牛》也是他的拿手绝活,就是筱翠花,当时不作第二人想,评论家的评价很高。可惜录音不见,不多叙。

荀慧生、马富禄:小放牛(1929年蓓开)

(头段)

村 女:[山歌调]三月里来桃花开,

杏花红、水仙花儿开,

又只见芍药牡丹俱开放,哎咿哎哈嗨!

行至在黄草坡前、

见一个牧童、头戴着草帽、

身披着蓑衣、手拿着胡笛,

口儿里吹的俱是莲花落,哎咿哎哈海,

牧童哥你过来,问问你,

我要吃好酒在哪里去买,哎咿哎哈海。

牧 童:[山歌调]牧童开言道,尊声女客人。

我这里用手儿一指、就南指北指、

前面的高坡、有几户的人家、

在杨柳树上挂着一个大招牌,女客人你过来,

你要吃好酒在杏花村,哎咿哎哈海,

你要吃好酒就在杏花村。

村 女:(白)牧童哥请来见礼。

牧 童:(白)还礼,还礼!您敢是失迷了路途吗?

村 女:(白)不错,我正是失迷路途。

牧 童:(白)我问你,您要上哪儿啊?

村 女:(白)我要上那拉比村。

牧 童:(白)哦,瓜比村。

村 女:(白)哎,拉比村。

牧 童:(白)女娘儿你随我看呐,过去林儿就是拉比村。

村 女:(白)有劳了,请!

牧 童:(白)女娘儿你回来。

村 女:(白)回来就嘚儿回来。

牧 童:(白)女娘儿,听说你们阿比村会唱小曲,你会唱不会?

村 女:(白)我呀,不会唱。

牧 童:(白)你要是会唱说不会唱,我可要骂。

村 女:(白)要骂呀?

牧 童:(白)啊。

村 女:(白)上那边去骂去吧。

牧 童:(白)我要骂,你脸可别红啊!

村 女:(白)嗯,我不红。

牧 童:(白)呀呔!女娘儿听着,会唱小曲她说不会唱,我就把她妈……

村 女:(白)啊?把她妈怎么样呐?

牧 童:(白)嘿,叫声姥姥。

(二段)

村 女:[山歌调]正月里什么花嘚开,

想小奴呀好不伤怀。

牧 童:[山歌调]一嘚儿哎,没嘚儿哎。一嘚儿哎,没嘚儿哎。

女、牧:[山歌调]正月里开的是水仙花儿,花儿也没开,

嗯哎!嗯哎!七不咕冬隆咿呀,八不咕冬隆咿呀,

牧 童:[山歌调]一朵一朵莲花落咿呀嘿!

村 女:(白)牧童哥。

牧 童:(白)哎!

村 女:(白)好不好啊?

牧 童:(白)好!

村 女:(白)好放我过去吧!

牧 童:(白)不成!

村 女:(白)怎么?

牧 童:(白)这么办吧,我出个上联,你要对上那个下联就放你过去。

村 女:(白)那么就请你出题儿吧!

牧 童:(白)好,来着。

村 女:(白)来着!

牧 童:(白)跟着走哇!

[山歌调]天上娑罗什么人儿裁,

地下的黄河就什么人开;

什么人把守三关口,

什么人出家他没回来么咿呀嘿,

什么人出家他就没回来么咿呀嘿!

村 女:[山歌调]天上娑罗王母娘娘裁,

地下的黄河老龙王开;

杨六郎把守三关口,

韩湘子出家他没回来么咿呀嘿!

牧 童:[山歌调]那赵州桥什么人修,

玉石的栏杆就什么人留,

什么人骑驴桥上走,

什么人推车他就压了一道沟咿呀嘿,

什么人推车他就压了一道沟么咿呀嘿!

村 女:[山歌调]赵州桥鲁班爷爷修,

玉石的栏杆圣人留;

张果老骑驴桥上走,

柴王爷推车就压了一道沟么咿呀嘿,

柴王爷推车他就压了一道沟么咿呀嘿!

(裘桂仙 景玉峰 小放牛 (1930年百代唱片))

(白玉薇 慈少泉 小放牛(1944年北海唱片))

(汤桂芳 景玉峰 小放牛 (1930年百代唱片))

在眉户曲子中,小放牛调实为牧歌调。因此说曲子曲调和内容大都是由元明的北曲吸收眉县、户县的山歌、牧歌、樵歌、儿歌等发展而成的。(眉户曲子源于元代北曲,是明代的文人们学习借鉴北曲的特点而形成的一种新的音乐形式,关于眉户曲子的演变以及与民间音乐的结合,有人说“吕光入西域,在龟兹采其乐声,带至河西走廊,以后又流传到中原,北朝、隋唐时风靡一时”。(见《西河开发史研究》第131页))

曲子(眉户的祖先)即“清曲”,称谓的早期史证是宋人王灼的《碧鸡漫志》和《朱子语卷》。前书载:“盖隋以来,今之所谓曲子者渐兴,至唐稍盛。今则繁声淫奏,殆不可数,古歌变为古乐府,古乐府变为今曲子,其本一也”。后书载:“古乐府是诗中之泛声,后人怕失那泛声,逐一添个实字,遂成长短句,今曲子便是”。可见,古歌变为古乐府,古乐府变为诗,诗变为词,故曲子产生年代应早于盛唐。“敦煌曲子词中有一首神会和尚的《五更转》”(见《河西开发史研究》288页),这说明,“词之乐谱早大量孕育于开、天之间的敦煌曲子词中”。(见同书88页)同时也说明后来的“五更”调即从北曲中的河西乐谱中来。

散乐(散曲)在唐末及五代后周末年就有。生于唐末、死于五代后周末年的冯晖墓葬内有浮雕42块,上下两层拼成了一个完整的人物造型,共28个人物,刻画了男女两组散乐演奏的热闹场面,涉及乐器有磬、箜篌、拍板、腰鼓、琵琶、答腊鼓、觱篥笛、芦笙、排箫、方响(上下两层)等11种乐器,并产生指挥乐舞的“勾队”、“放场(下场)”等形式。

明代文学家朝邑韩苑洛诗句“户妪杜媪犹素歌”中“素歌”即“清曲”,俗称曲子。王九思曲子家班就成立于1511年(明正德六年),明代戏剧家李开先曾给予实地指导。可见完整的曲艺形成的曲子形成应为1506年—1521年(明正德年间)。

据《陕西志·文化艺术志》309、377、378页载:“一是清曲坐唱,凡有亲朋好友来访时,即令家班(王九思戏班)出以示欢迎;二是地摊演唱俗曲,凡有庙会,王九思则带家班以地摊形式演出民间俗曲。当时演出的曲目以他创作的散曲、小令、套数为主。其散曲有《碧山乐府》(上、下卷)、《碧山新编》、《碧山续稿》各一卷共有小令500首,散曲、套数100阕,还有《南曲次韵·傍妆台》小令100首。三是江湖曲子,原民间农闲、过节日时自娱形式,或艺人的坐摊卖唱”。

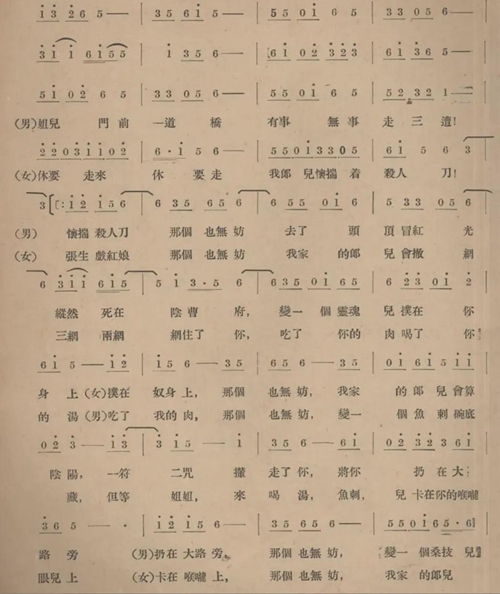

在《中国民间歌曲集成・河北卷》 (《中国民问歌曲集成・河北卷》 编辑委员会编)中, 分别记录有冀中、 张家口尚义县、 石家庄赞皇县的三种不同版本的《小放牛》 。 它们的篇幅, 较一般民歌长, 其中最长的是尚义县的曲谱, 以十六开的纸为单位就有13页之多, 堪称《中国民间歌曲集成・河北卷》 中最长的一首, 除去念白和同曲调的反复外竟达546节, 如若以清唱的形式吟唱也需约十几分钟, 如此之长的作品堪比一首钢琴协奏曲。 冀中与赞皇版旋律流畅, 节奏平稳, 委婉细腻, 音乐句逗清晰, 旋律装饰较少。 对句上下呼应, 较明快、 活泼。 尚义线条波动较大, 节奏、 节拍多变, 旋律装饰、 托腔、 衬腔较多。姚莉版的《小放牛》即与翼中版前三段大致相同。

(姚莉、严华《新小放牛》Victor-54729B 时代曲)

(1936年姚莉第一首灌录歌曲,词完全取自上述俗曲,唯曲要么严华改编过,要么编自早期俗曲调子,我们不熟悉罢了。)

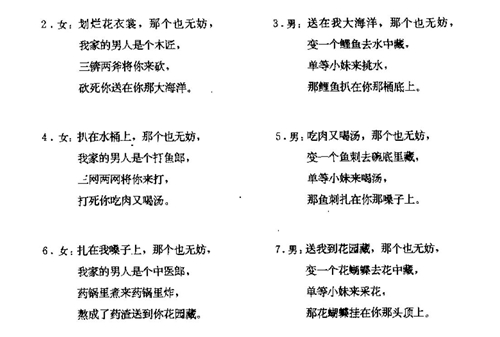

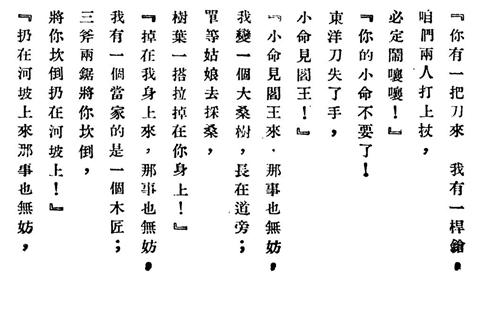

| (男)姐儿门前一道桥,有事无事走三遭。 (女)休要走来休要走,我郎儿怀揣着杀人刀。 (男)怀揣杀人刀,那个也无妨,去了头顶冒红光。 纵然死在阴曹府,变一个灵魂儿扑在你身上。 (女)扑在奴身上,那个也无妨,我家的郎儿会卜阴阳。 一符二咒撵走了你,将你扔在大路旁。 (男)扔在大路旁。那个也无妨,变一个桑枝儿路边藏。 单等姐儿来采桑,桑枝儿抓破你的裤裆。 (女)抓破奴裤裆,那个也无妨,我家的郎儿是木匠。 三斧两斧砍下了你,将你掷在养鱼缸。 (男)掷在养鱼缸,那个也无妨,变一个金鱼缸底藏。 单等姐儿来舀水,学一个张生戏红娘。 (女)张生戏红娘,那个也无妨,我家的郎儿会撒网。 三网两网网住了你,吃了你的肉;喝了你的汤。 (男)吃了我的肉,那个也无妨,变一根鱼刺碗底藏。 单等姐姐来喝汤,鱼刺儿卡在你的喉咙眼儿上。 (女)卡在喉咙上,那个也无妨,我家的郎儿会开药方。 三方二方打下了你,将你掷在臭茅房。 (男)掷在臭茅房,那个也无妨,变一个蜜蜂儿房里藏。 单等姐儿来撒尿,蜜蜂儿钻在你的身上。 (女)钻在奴身上,那个也无妨,我家的郎儿会开枪。 三枪两枪打死了你,叫你一命见阎王。 (男)我一命见阎王,那个也无妨,阎王面前细细诉冤枉。 纵然死在阴曹府,转世还阳也要配成双。 |

(姚莉、姚敏《小放牛》 时代曲)

(1947年黎锦光选曲 百代 模版编号: B1048 词也完全取自俗曲,比戏曲唱段短,就是现在常见的版本前身。)

| (莉)三月里来 (莉)桃花红,杏花白 (莉)水仙花儿开 (莉)又只见那芍药牡丹全已开呀 (莉)放呀咿得咿哟嗨 (莉)来自在 (莉)黄草坡前 (莉)见一个牧童 (莉)头戴着草帽 (莉)身披着蓑衣 (莉)手拿着胡笛儿 (莉)口儿里吹的全是莲花来 (莉)落啊咿得咿哟嗨 (莉)牧童哥 (莉)你过来,我问你 (莉)我要吃好酒在哪儿去呀 (莉)吗呀哪咿呼咿得嗨 (敏)牧童哥我开言道 (敏)我尊声女客人 (敏)你过来,我这里 (敏)用手一指就南指北指 (敏)前面的高坡有几户的人家 (敏)杨柳树上挂着一个大招牌 (敏)女客人,你过来 (敏)你要吃好酒在杏花来 (敏)村哪咿得咿哟嗨 (敏)你要吃好酒就在杏花村 |

(白波、季友梅版本 时代曲)

民歌《小放牛》 的曲谱,较早见于《古今歌曲大观》 (1930年5月出版)。 这本歌集载有两首《小放牛》 , 曲调和唱词各有特点。 一首是牧童唱“一出那个门来我就用眼瞧, 从那边来了 一个女儿娇娃, (那一呀哈那一呀哈,那哈一呀哈)。 头戴一支花, 身穿绫罗纱, 杨柳的细腰, 这么一掐掐, 小小的金莲这么一踏踏, 心里想着他, 口里念着他, 这一场相思活把人害煞, (那一呀哈, 那一呀哈, 那哈…依呀哈)” 。 另一首是牧童与村姑的对唱: “天上的锁龙树什么人儿栽?地下的黄河呀什么人儿开?什么人把守三关口呵?什么人出家未曾回来么一呼哈”。前者的前奏就吸收了民间乐曲《老八板》 的音调。

《新小放牛(小快板)》词谱, 1936 年《万影》杂志

1933年,电影明星胡蝶当选“电影皇后”,在大沪舞场举办了一场庆祝活动,电影演员顾梅君和郑小秋(郑正秋之子)就在现场联袂表演了一出《小放牛》助兴——

《 郑小秋与顾梅君女士合演“小放牛”》,1933年《 图画晨报》第48期

不久前(约2019年),有纪录片制作组制作了《行走的歌谣》(2020年尚未播出),但放出不少先行预告,其中《小放牛》采集到河北民间盲艺人范红兰唱的,居然有27段歌词!!反三俗专家要吐血不寐了!歌词正是1930年那本上面的前一版本!(上述两帧图文及下面图文都来自“行歌”贴文),这个卖唱的贫婆,家住离河北正定二十多里的孔村。