毛毛雨!俺没错!

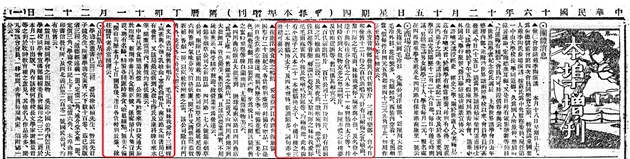

《毛毛雨》当年确实掀起了大江南北的狂潮,以致1934年有人在《东南日报》上把它的前世今生都考出来了,顺便也不忘酸一把流行歌曲。

连旬苦旱 ,昨午忽有雨意,天著微墨 ,万众欣然 ,稚子走呼 ,“落毛毛雨矣!”因忆“毛毛雨”三字 ,本为细雨之称 。东坡诗云 ,“种稻淸明前,乐事我能数;毛空暗春泽 ,针水闻好语” ,其下自注 ,谓“蜀人称细雨为‘ 雨毛’,稻初生时 ,农夫相语,‘稻针水矣’” !斯实毛毛雨之出典 ,今人言 ‘毛毛雨” ,则必联想及“桃花江”, 以吿乡农 ,得毋视为梦呓乎! |

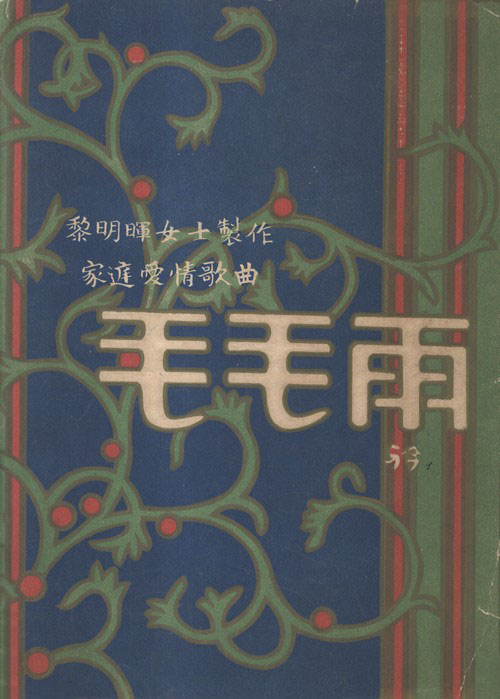

我与明月社 (三)中期(一九二七 — 一九三一年)黎锦晖原文节选: 在这一时期除编剧外,还写了一些歌舞表演曲以及十几首军歌、爱国歌。因为从一九二五年孙中山先生逝世,我写过一首《总理纪念歌》,一九二五一一九二七年经历“五卅”、“三·一八”、“四·一二”惨案、北伐军兴,就写了反帝、反军阀等歌曲,如:《同志革命歌》、《欢迎革命军》、《解放歌》、《当兵保民》、《永远勿忘》、《平等歌》、《青天白日》各曲,后在“歌专”的节目中,经常用齐唱演出,也颇风行。 4.超越儿童歌舞的新节目 这时,我既不到书局办公,又不到语专上课,迁居法租界菜市路恒兴里与洪深为比邻,除开写作外,加强了观摩和自学,我个人的音乐生活愈来愈宽阔了。每星期风雨无阻,必定要到公共租界市政厅去听一次交响乐,在听乐前夕,一定阅读张若谷在《申报》上发表的这一次交响乐节目的介绍与说明。并经常观摩意大利米兰大歌舞团、美国但尼斯古典歌舞团(没有后来的那种庸俗舞蹈)、法国邓肯舞蹈团和上海俄侨业余剧团演出的各种歌剧和舞剧。还自学戴逸青编写的《和声与制曲》(中华书局出版),同时和上海、广州乐会、韩江乐会、江南丝竹乐团经常联系。又常受田汉的邀请参加南国影片公司接待国际艺术家的集会。再利用大量的唱片,听取民族、民间音乐,因此感到中国的音乐要兼收并蓄,主张容纳大众音乐,并建议上海艺术大学设立“中西合璧”音乐系。 于是我开始把大众音乐中的一部分民歌、曲艺和戏曲中过分猥亵的词藻除去,用外国爱情歌曲的词义和古代爱情诗词写出了比较含蓄的爱情歌曲。如用旧的音乐形式写成的《毛毛雨》;新的音乐形式写成的《妹妹我爱你》、《落花流水》、《人面桃花》这类适合小市民口味的东西。当时还没有“黄色歌曲”的称谓,归入流行歌曲之内。虽然这些东西当时没有出版,但“歌专”的学生已经唱得很熟了。 一九二七年,黎明晖拍摄的电影正在风行,经常在电影放映前安排了她的歌舞表演,这对“歌专”的演出起了很大的宣传作用。“歌专”的人员又有一些增加,该年五月,已能举行“中华歌舞会”了。 |

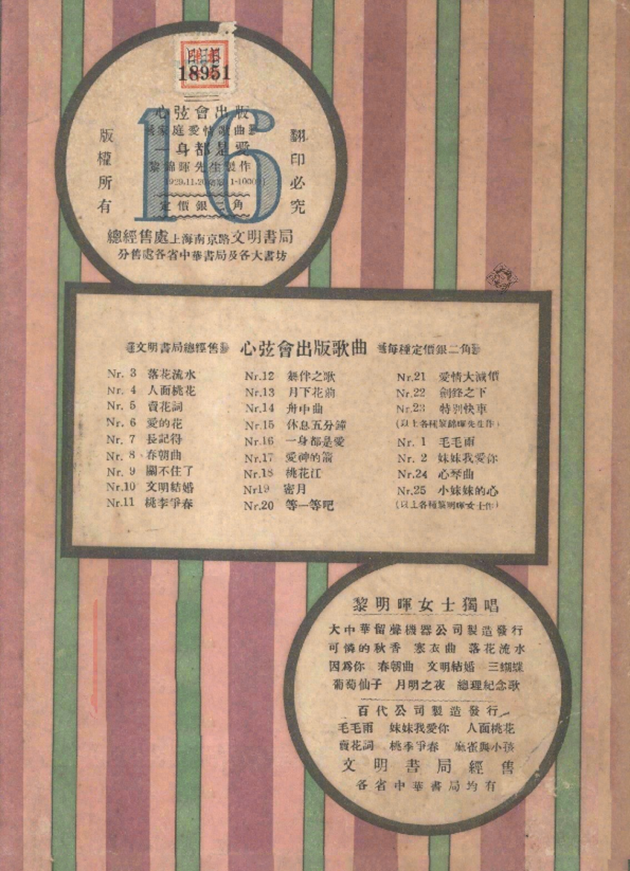

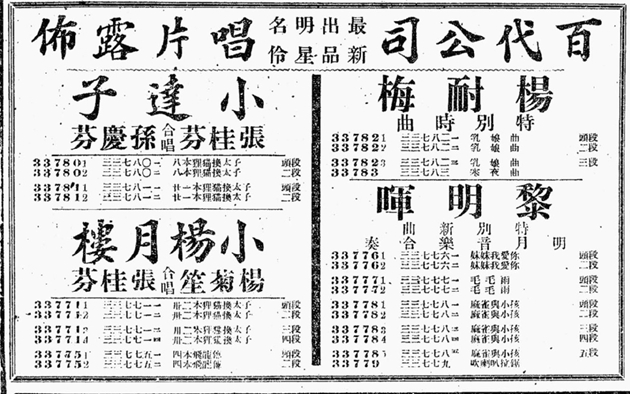

大中华留声唱片公司启事 本公司制造发行黎锦晖先生所著作之歌剧歌曲唱片,一律有兴行权关系,每片上均贴有著作者兴行权税印花一枚,故本公司所有已经发行之歌剧歌曲之唱片,依法无论何人无论何家公司,槪不能收取此种歌剧歌曲之唱片。违则以侵犯本公司之发行权论,定当按法诉追损失,特此声明。 ........ 黎锦晖启事 拙著歌剧歌曲在大中华留声唱片公司制成唱片的,均有兴行权关系,依法无论何人无论何家公司,槪不能歌唱收取此种歌剧歌曲之唱片,违则以侵犯鄙人之著作权论,定当依法诉追损失,特此声明。 |

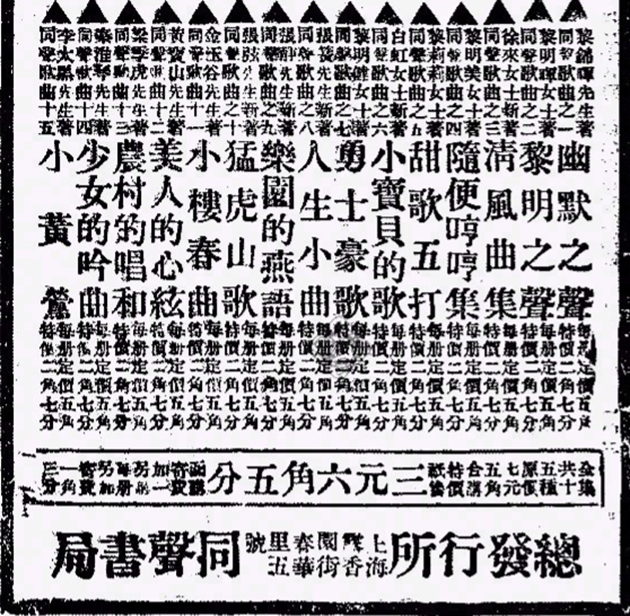

《新歌》10 集创作之时,所用笔名繁多,其中,仅有14 首乐曲署“黎锦晖”本名,其余运用的笔名,如:金玉谷女士、黄宝山先生、明美女士等,这三个名字为黎锦晖的常用笔名。还有 27 首歌曲的作者借用“黎明晖女士”的名字。写于10 册歌集版权页上的的“编者”名单,分别有黎明晖、黎莉莉、薛玲仙、徐来、张弦、张簧、张静、罗靖华等,全部为明月社社员的真实姓名。 121首歌曲中, 标有黎锦光(黎锦晖之七弟)创作的有4首, 标有黎明晖(黎锦晖之长女)创作的有26首,主要分布在各集的前半部分,从歌词以及曲调的写作风格来看,后者与黎锦晖的作品几乎同出一辙,由此推测,这些作品当是黎锦晖所作,或至少经过黎锦晖的 润色和加工。 如:秦淮碧、金玉谷①、金玉谷女士、黄宝山、黄宝山先生、黎明美、明美女士等;另有26首歌曲的作者标以“黎明晖女士”,显然这是借用,而非笔名。再如这些歌集的“编者”,按各册版权页所写,分别为黎明晖、黎莉莉、薛玲仙、徐来、张弦、张簧、张静、罗靖华等全部都是明月社班底社员的真姓实名。究其原因很可能与提高社员知名度、借助明星效应有关,也不排除版税、稿费的分配利益和有利于歌集促销、达到增加经济收人的目的。反映出这一时期黎锦晖在署名问题上的良苦用心。 |

此外,黎氏将“新歌十集”中的《我想吃天鹅肉》词曲作者署名为“赖虾蟆”,《姑娘你听见吗》词曲作者署名为“池田青蛙”,《唱吧》词曲作者署名为“常哼哼”等,看似玩世不恭,但此类做法与黎氏早年在长沙发表文章时以“什么”二字的谐音当作笔名一样,寓意恰切,并无不当。而其内涵则颇有耐人寻味之处。 |

大公报天津版 1926.11.17 【民问情歌。颇多至性语。无限深情。曲曲传出。惟每为大人先生正人君子所不喜。最近海上新文学家黎锦晖。作毛毛雨曲。由爱女明辉歌之。艳雅异常。因录如次。当亦世之多情人所乐观欤?心冷附记。以下省略歌词】

世界日报 1926.11.24 【电影明星小妹妹(实则十八矣)黎明晖,在沪风头至健,现其尊人黎锦晖,为之制毛毛雨一曲,常令歌于交际之场。一时交际届人物,几无不知有毛毛雨者。葡萄仙子一曲,黎以得名,此曲之脍炙人口,亦不在葡萄仙子之下也。此项曲词,必为读者所乐闻,为之介绍于下。以下省略歌词】

还是孙继南教授的总结比较靠谱的,黎锦晖这么撒开来将各个人冠名出版歌书,是有自身原因的,在明月社发展得好的时候和困难时期,他都做过,大概困难时期比较好说些,他还是半遮面地说了一些,在第二次去南洋失败之后:

难关是过不完的,真是难为了兼管总务的张簧、张弦。遇到连大锅饭都开不出时,他们就把练习作曲的作品,检点出来通过我送到同声书店出版。每本封面还找名人题词,以广号召,前几贡放上我写的两三首旧歌,其余的都是所谓“新歌”了,甚至我在卷头上批的“80”分,也赫然印在歌本上。简谱出现了“8”音符,其荒唐可想而知。出来一本,维持几天,困难来了,再搜罗“新歌”续印,如此累计出到二十本(每本有二十一三十五首歌曲) |

第三十五条著作权之侵害证明被告并非有心且无过失者,只须将被告所已得之利益偿还原告。

第三十九条不依第十七条之规定呈报者将著作权取消,其注册时呈报不实者,除将著作权取消外,处二百元以下二十元以上之罚金。

第四十三条关于本法之公诉期间自违法行为发觉之日起以二年为限。

到1933年又提出原著作权法是北平内务部时期订立,与现在的情形诸多不合,已由警政司起草修改意见,提交行政院转法院审定。

当时《小时报》有一篇杂谈,包含信息不少:

数年前,中央政治会议,曾公布“著作权法”,规定著作权最著作人终身享有,并可由继承人继续享有三十年,唯用假名之著作,仅可由本身享有三十年,观是则鲁迅、矛盾、易坎人辈之著作权,不能传之子孙矣。(已售与书局者,当然作别论。)

近有现代书局总理洪某等,发起组织著作权人公会,专为对付北平之翻版书商,然“著作权法”,对于翻印仿制者,仅有五百元以下之罚金之规定,难怪若辈之悍然不顾也。

著作家对于一己之著作权,不甚措意,多以卖绝者为多,利归书局,大为不值,闻徐枕亚之雪鸿泪史,著作权犹属于己,十余年来,所抽版税,不下万金,此书在国外华侨处尚能行销,怪甚。

照相,亦以著作物论,但专有著作权,仅以十年为限。又翻译作品之著作权,仅可享有二十年。有书局专取民元前出版之小说,翻印发行,怠为著作权已消灭之公物矣。

(看到了,黎锦晖将著作权轻易转给明月社一众人等,是有商业考量,也可能有减少对他的集中攻击面的考量。这也是一种可能,不能一笔抹杀,就直接把著作权给明晖,那就成了打官司了。问题是人家父女并无官司起诉,而且论音乐历史,我们更应该搞清楚这首歌的实际作者是谁,不是要搞清楚谁占到了司法便宜!)

到1935年的时候,《法令周刊》登载一条法讯:著作权法唱片无著作权,大致将修改著作权法以谋救济。

【市民营电器商业同业公会,前以各唱片公司所出之唱片,是否享有版权著作权深资疑义,特呈请内政部解释。现经内部一再研究以现行著作权法对于唱片并未规定享有著作权,自不能适用该法规定享有著作权之保护,巳批令该公会知照。惟闻内部对于现行著作权法正拟修改中,拟将唱片影片一并加入使其享有著作权云。】

它透露了一个现实,35年之前,对唱片和电影的著作权保护是空缺,对书籍的著作权也是宽泛的,不妨我们再看看当时的社会现实如何,与徐来的说法就对照起来了,也可以证明到黎锦晖不过是循社会上一些做法,打打擦边球而已。他后来与大中华签约,条款规定不得将歌曲与其他公司灌录,后来他毁约,实际是基于当时的社会与法律现实并不会发生很大纠葛,当然也是看准了唱片商以后对他还是需要,不会撕破脸到底吧。

即便如此,到40年代末,对著作权的执法仍然是宽松的,48年《力报》有一篇完全点出了当时整个社会法律情状:【关于著作权,除了先进国家,法有专律,书贾无稍假借外,但在一切落后之中国,对于著作权,虽民法有专律规定,著作书商,都以等闲视之,盖著作权相等于刑法之亲告,大抵须“告诉乃论”。著作者欲取得著作权,须向内政部取得著作权证,于法始得发生效力也。】

有个很好的例证,电影“凤凰于飞”11支插曲,曲作家不同,词作家是陈蝶衣一人包办,当时已有一些流行的电影歌选小册子,只写了作曲者,没有写作词人,后来又报纸介绍新歌,也同样处理,引起陈蝶衣不满,就依据著作权法,进行向内政部注册的手续,一面就请律师发律师函了。

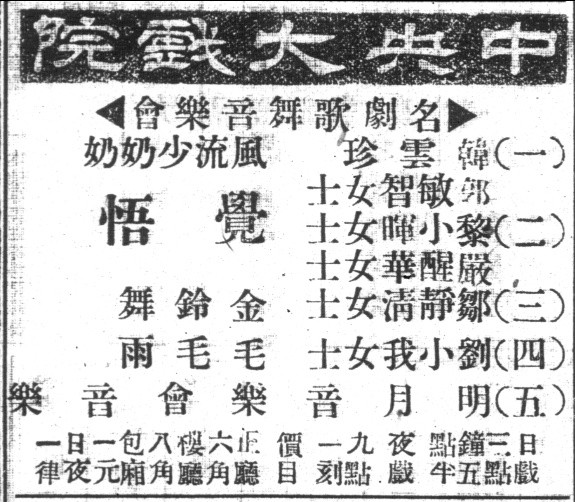

同年(1927)七月十七日,“歌专”在虹口中央大会堂作小规模的预演《麻雀与小孩》等剧,每周更换一剧,演到八月底,完全赠票,招待各学校、团体,以便广泛听取社会上对新兴歌舞剧的意见,节目中也有各校轮流参加,表演歌咏、舞蹈、魔术、歌舞,最后一出是歌舞剧。接着于九月七日由“歌专”单独正式开始在中央大戏院举行公演,我们准备了四套节目,每套节目中包括歌咏、舞蹈、歌舞表演和两出歌舞剧,可连续演足三小时,共上演八天。这次公演,全校出动,演员、乐队和舞台工作者共六十余人。头两天售票还平常,到了第三天知道的人多起来,场场客满,挤得铁门都拉不上。这次公演受到人们如此欢迎,全校师生受到了极大的鼓舞。 |

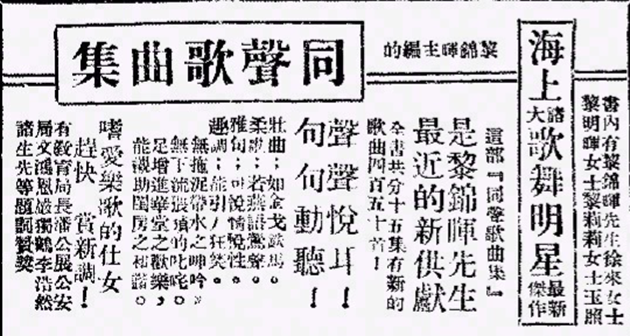

五、流行程度

《毛毛雨》大行其道,首先得益于在此批歌曲之前,完全白话的情歌还没有,尽管俗曲时调也就是小曲已经流传了几百年了,但大都是文言或俚语,夹文夹白,大家早已听觉疲劳,主要是有审美疲劳,当时的歌曲和戏曲,其表达的价值取向与当时的社会思潮是渐行渐远的,民众的感受是隔靴搔痒的。完全与当代白话情境吻合的《毛毛雨》,于大多数中下层民众和部分思想早已开化的上层来说,完全是直抒胸臆,承担了其心灵和娱乐诉求的代言。可以说它之前的娱乐给了它很好的反衬与铺垫。

其次,它的流行火爆,还与当时很快起来的,对此曲的攻击、污蔑、抹煞有关。文化或文艺霸凌的后果,是一部分(也许是大部分,也许是小部分)人的叛逆和反制,那就是更强劲的追捧,甚至忽略不计它的不足。这种反抗其后也不断上演,每次上演都造就新星和新潮,君不见“反三俗”么!

所以争论它是否是流行歌曲实在是离题十万八千里,不然它是什么呢?这是反过来一想就通的事。过于深入去条分缕析它是否流行曲,其实已经不是音乐的问题,已经是中文语境辩论里,攻击者的陷阱和圈套了。他们的目的是要把这种歌曲都打成不伦不类,哪边都归类不了,后来的听曲者只要先有了这种观感,就会对它望而却步,主动避免接触或回避此类歌曲。这与对人的人格毁灭战时一样的。

当然,对歌曲的攻击,意在弦外,是冲着黎锦晖和他们所倡导的那一套东西去的,是对着这些东西背后所代表的思想去的,有着更深的目的和意味,自然而然地,对歌曲、黎锦晖、黎明晖最后亮出来的,果然都是人格毁灭战。

当然,茶余饭后,不妨来看看此曲当年的火爆流行程度,以及对它的无下限攻击,权当消痰化食了,文章不少,我也大致列举权当濑鱼祭了。

毛毛雨之所以说它流行极广,概因高级红、高级黑、低级红、低级黑,铁粉、狂粉与黑粉一应俱全,连攻击它的人,也在证明着它流行有多广,多受欢迎。最终,所有这些都被集大成,为“黄色歌曲”,且终身不让黎锦晖摘除,何也?就是对黎和歌曲背后的东西进行终审判决,不得翻案!!

不过

黎氏在1936年出版的《明月新歌一二八首》的引言说了一段话,似乎是对自己终身事业的一个断语。他泰然地写道:“咱们有的是两面‘破盾’,右手挽着一面,挡着‘有伤风化’的箭,左手挽着一面,抵住‘麻醉大众’的矛…”

“咱们同志,干的是音乐,给大众的只有快乐而无痛苦,更无所谓麻醉,并且各种各色的歌曲应有尽有,喊喊口号的,发发牢骚的,开开玩笑的,抒发现代合理顺情的恋爱而绝不关风化的歌,爱唱便唱,爱听便听,爱骂便骂,爱禁便禁,在作者看是一笔不苟,自从写作以来,无一字不忠实,无一句不纯洁,无一意无正当。”

“总之,两手挽‘盾’,冒险前进,虽然觉得‘左右为难’,可是咱们早已看清‘前路’,干的是音乐,不是‘别的’一切,群众所需要的,我们所供给的,在‘音乐的立场上’,虚心静气研究一下,干脆说一句‘俺没错。‘