《纺花》、《络纬娘》、《纺棉花》、《新纺棉花》

《大劈棺》与《纺棉花》这两出京剧,在四十年代的平、津、沪等大城市的戏曲舞台上,曾经风靡了许多观众。《戏考》里说,这是“丑旦调情戏中之别一派”,“纯以唱小曲见长,如四季相思九连环十八摸大沽调等。”

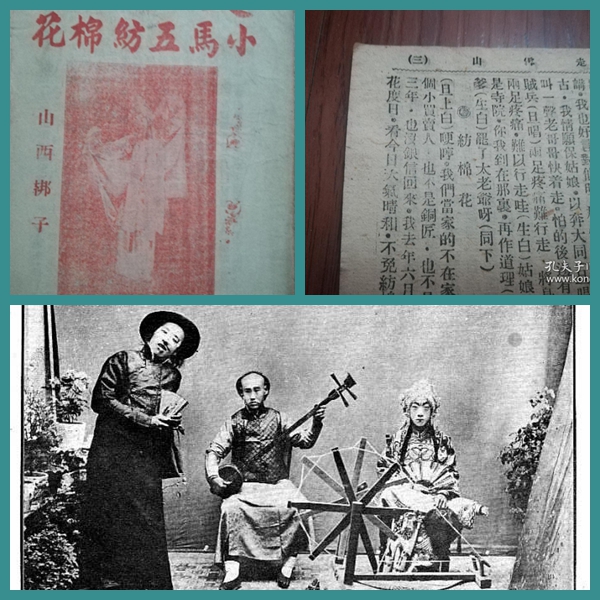

其中《纺棉花》一剧, 最早见于道光二十年左右的春台班戏目 ,叫《纺花》, 是名旦陈凤翎的“藕香堂”弟子演出的 。 据说它是从河北梆子移植而来的。它和《大卖艺》以及京剧传统戏中的《盗魂铃》、《撞天婚》、《戏迷传》、《十八扯》、《花子拾金》等一样,不是靠剧情的悲欢离合,而是靠演员个人的玩意儿来号召观众的。剧目的这一特性向演员提出了严格的要求:必须多才多艺,十八般武艺样样精通。

京剧再早一点的记载,是1908年,北京丰泰照相馆(就是拍谭鑫培《定军山》的那一家)拍了无声黑白京剧影片《纺棉花》片段,小麻姑主演。

其次是碧云霞,她是谢玉山家养女,出生于上海,一九一三年进京,当时正是京剧鼎盛时期,都中名角荟萃,杨、梅、余鼎足而立,坤班已趋向衰退,进不了大戏园子。自从来了碧云霞,竟然轰动九城。原因有三:一、她在台上洒得开,很会做戏,台风冶荡有诱惑力;二、所演剧目新颖,多为海派戏如《孟姜女哭长城》、《三戏白牡丹》等等;三、北洋军阀大事捧场。这样一来打破了两条惯例,一赂只有小市民去逛的游艺园,竟然常有带了四个马夫乘汽车来看碧云霞戏的将军们。京中盛大堂会原来从无坤角参加,也出现了碧云霞的节目,那时碧云霞还排演了不少新戏,其中有一出《络纬娘》就是《纺棉花》,九腔十八调号召一时,与她配丑角张三的是朱凤云(宋宝罗母)。提起《纺棉花》虽然是小马五当年唱红的,然而马五究竟是男旦,坤角演《纺棉花》在台上大卖色情的噱头的,碧云霞实为始作俑者,吴素秋、童芷苓是她的后辈了。

早在民国初期,不管男旦坤旦,均可一“纺”。早年的梆子男旦小马五就是靠《纺棉花》唱红的。芙蓉草也曾是江南“纺王”。不过那时演员都是着戏装上台。自吴素秋在上海时装登场,一些坤伶便借“纺”一露“庐山真面目”,该戏销路更俏。到童芷苓“纺”时,舞台上的花样已经层出不穷。

(书中标明:山西梆子,下面三人是:群益社小马五等演《纺棉花》)

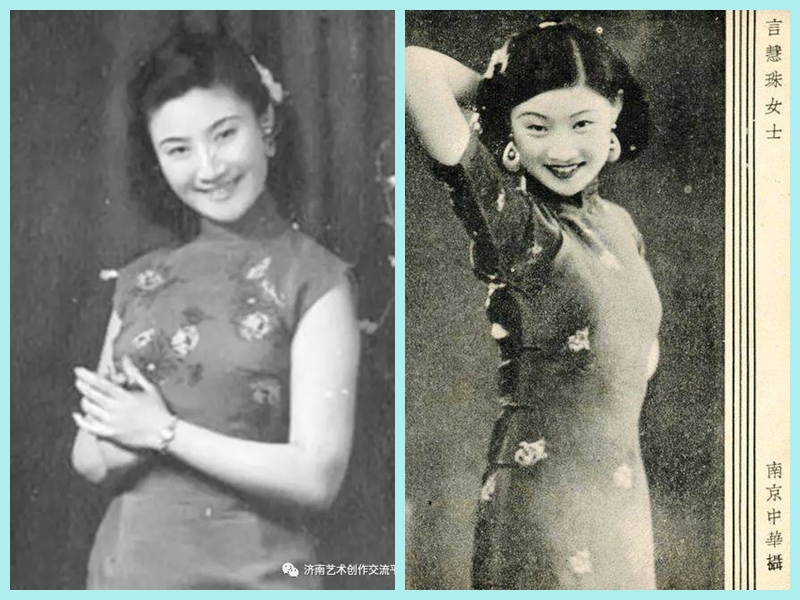

《大劈棺》里的田氏与《纺棉花》里的王氏,都由旦角女演员饰演,舆论界挖苦地把这一批女演员封为“纺派,”并给戴上“劈纺坤伶”的帽子。童芷苓、吴素秋、言慧珠、李砚秀、张正芳等一批坤伶当时都演“劈纺戏”,因此她们也被称为“劈纺坤伶”,童芷苓更是被称为“劈纺大王”。日伪政府也一度下过禁演令,以维持他们的“风化”。

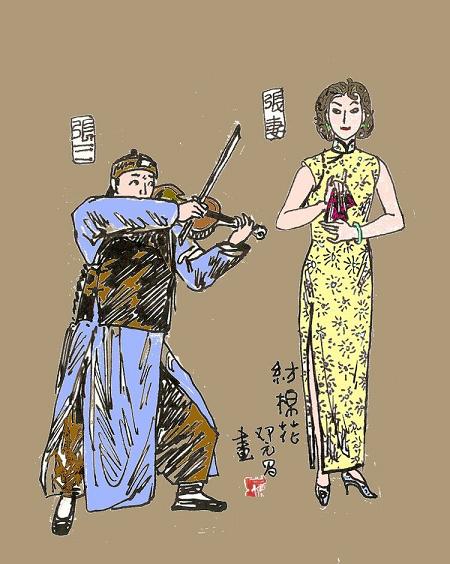

这出戏故事情节很简单;演者著时装旗袍,高跟皮鞋,浓妆艳抹,在舞台上以唱时代流行歌曲为炫耀(如电影《万世流芳》中的插曲《卖糖歌》、《戒烟歌》等),专迎合小市民阶层的低级趣味。(好奇好奇,高级趣味到底是什么?)

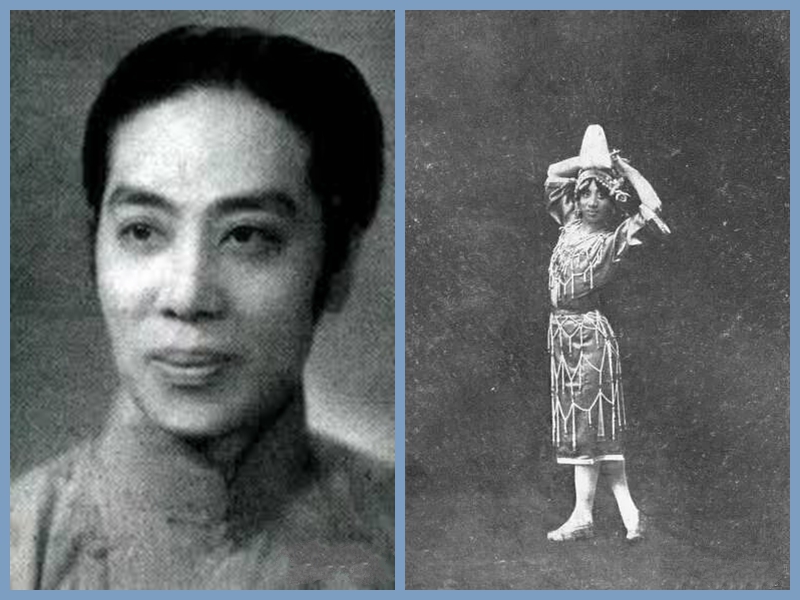

其实《纺棉花》,在小麻姑、小马五、碧云霞之后;吴素秋、童芷苓之前,就已经被当时的两大名旦筱翠花(于连泉)和芙蓉草(赵桐珊)给唱红了(筱翠花的是“劈纺”戏中的《大劈棺》)。

(右:筱翠花《七擒孟获》之杨夫人)

筱翠花是民国时期第一流的花旦,他出自富连成科班,与马连良等同科学艺。筱翠花的艺术水平绝不在荀慧生之下,若论起武功、跷功来,荀慧生恐怕还不及他。这出《大劈棺》是筱翠花的拿手剧目之一,据说他饰演的田氏在最后一场劈棺后先从桌上摔一个「抢背」下来,再走一串「乌龙绞柱」,最后摔一个「硬殭尸」表示死亡,这都需要很深的功底,况且他还绑著跷。筱翠花作为一个可以说空前绝后的花旦有著一双会说话的眼睛,据说他在表现田氏对楚国王孙的爱慕时可谓入木三分。很可惜1949年后不仅这出《大劈棺》,筱翠花的其他代表剧目如《双钉记》、《双铃记》、《马思远》等都不许上演了,结果这位艺术大师、花旦泰斗没能留下一点录像资料,他的传神表演已成绝响。

(芙蓉草(左)、欧阳予倩之《嫦娥》)(芙蓉草之《坐楼杀惜》)

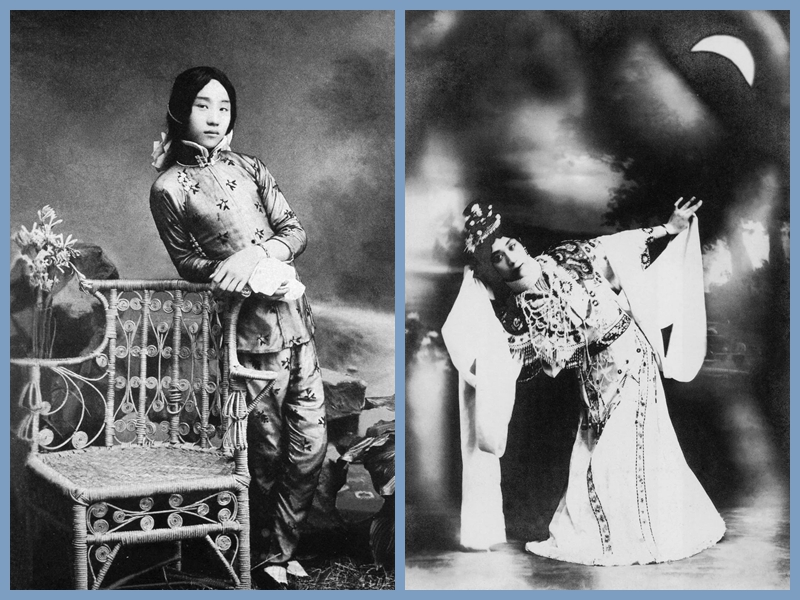

芙蓉草也是民国时期仅次于「四大名旦」的著名旦角演员,他在三乐科班坐科学艺时曾与尚小云、荀慧生同学,后来经过自己多方面的学习,终于成为一位文武昆乱不挡的全才演员,能戏极多。1915年,十五岁的芙蓉草以梆子花旦去上海搭京剧班,压轴唱《纺棉花》而大红,致“有长期订座者”。当年底,芙蓉草去南京,独挑大梁,一出《纺棉花>>引起轰动,因学唱京韵大鼓《鸿雁捎书》,致使满城争唱“三寸的小金莲怎把这牛皮靴子登”一句。转年,芙蓉草去汉口,在爱国花园挂头牌连演四个月,《纺棉花》仍是主打剧目。剧院海报上写“多才多艺,生旦净丑无所不能” (引文均见《芙蓉草(赵桐珊)自传》),有一次因剧场爆满,许多观众买了票从后门进到舞台两侧观看,因为人太多,竟将台板挤塌。据何时希记录的《芙蓉草自传》记载,他当年唱京韵大鼓《鸿雁捎书》,以至于王昭君的一句,到1954年芙蓉草到南京休养时,还有老观众认出他并提起这句唱来。筱翠花、芙蓉草二位凭藉其高超的艺术而使《大劈棺》、《纺棉花》这两出戏深受观众的欢迎,这两出戏也成了他们的代表剧目。芙蓉草之后,由于这出“能派戏”既非人人都敢演唱,更非人人皆可唱红,稍有自知之明者是不敢尝此禁脔的。

直到1940年,十八岁的吴素秋再次来到日寇铁蹄下的上海,挑头牌演出于更新戏院,并首演了《纺棉花》,一炮而红,连连爆满。随之,言慧珠、童芷苓也各自根据本身的条件排演了这出戏。由此,这出戏不胫而走,迅速扩散,连其他剧种的女演员也纷起相效,中国剧坛就此刮起了强劲的“纺棉花旋风”。由于效颦者太多,其间遂有鱼龙混杂。少数女演员本来才艺两拙,便把一些低级色情的东西搀杂进去,以广招徕。于是,《纺棉花》一剧的名声日益被败坏,口伪当局一度下过禁演令,舆论界也纷起指责。

吴素秋原是中华戏曲专科学校的学生,与李玉茹、侯玉兰、白玉薇、李玉芝等同科,艺名吴玉蕴。吴玉蕴后来退学了,辗转又拜尚小云为师继续学艺。唐鲁孙的《故都梨园三大名妈》一文里揭示了退学原因:吴玉蕴在校学艺时和师兄王和霖闹出了绯闻。王和霖是著名的马派传人,1934年拜在马连良的门下,是当时中华戏校的当家老生。校方对这件事的处理结果是勒令吴玉蕴退学。虽然校方的处理明显不公,但这种事情女方是不好声张的。吴玉蕴只好改名吴素秋,跟着尚小云勤奋学艺。吴素秋后来嫁给了李万春的大徒弟姜铁麟。吴素秋是位非常好的花旦。我看了她的《铁弓缘》、《坐楼杀惜》、《战宛城》、《孔雀东南飞》、《红娘》等戏,对她的精湛表演深深折服了。她最初开蒙时学的是武生,所以她的武功底子据说也很不错,这一点倒是很像尚小云。吴素秋也是个重情重义的人。文革期间尚小云夫妻到北京治病时没有地方住,吴素秋曾把师父这样一个赫赫有名的“牛鬼蛇神”接到自己家中悉心照料。

1940年,当时只有十八岁的吴素秋到上海更新戏院挂头牌演出。据说当时戏院老板出于营业的考虑在未经吴素秋同意的情况下贴出了《纺棉花》。吴素秋毕竟是一代名伶,她这次首演《纺棉花》就一炮走红,连连爆满。这时,在黄金戏院演出的童芷苓才在老板的怂恿下,改换了发型,订做了当时来看比较暴露的服装,也唱起了《纺棉花》。吴素秋的《纺棉花》里除了上面说的那些杂学唱外还有自拉自唱的表演,加上她当时年轻貌美、身材妖娆,所以追捧她的人就自然趋之若鹜了。

到1942年童芷苓再战上海,戏院老板为营业竞争的关系,在广告词李加了一个“新”字。广告词的内容也不断翻新、猎奇、刺激。戏里有学“四大名旦”的《四五花洞》;有学麒派老生的《追韩信》和姜派小生的《宗保巡营》;有一赶三(青衣、老生、花脸)的《二进宫》;有梆子、评剧、大鼓、越剧、申曲、评弹、流行歌曲,什么《香格里拉》、《夜来香》;到最后连滑稽剧“宁波哭老公”、“绍兴空城计”也统统搬上了舞台,凑成了一道什锦大拼盘。海报上的广告词赫然写着:保你笑痛肚皮。

“四十年代予居北京时,京剧界坤伶咸以演《大劈棺》、《纺棉花》为招徕。当时上海报刊发表署名文章,以《歌场新咏》为题,写梨园打油诗六首,其中一首是咏《纺棉花》的。诗云:棉花纺得软绵绵,究竟坤伶玩艺鲜。还有“劈棺”拿手戏,斧头劈出大洋钱。这最后一句“斧头劈出大洋钱”我认为是说到了“劈纺戏”的实质。”

上世纪四十年代初,正值民族危亡之际,京剧艺术也一度陷入困境,梅兰芳避居香港、蓄须明志,程砚秋脱离舞台到京郊务农,就连马连良这样的大角为了一点烟土都不得不背着汉奸的罪名去伪满洲国演出,何况那些刚刚出道的青年坤伶呢!这些坤伶要唱戏,要养活身后的一大家子人,戏院的老板也要维持营业,于是只好上演那种能卖座、能吸引观众的剧目,如《大劈棺》、《纺棉花》。当年童芷苓、吴素秋她们演“劈纺戏”并不是为了自我轻贱,心甘情愿舍弃艺术去以一些低级手段取悦观众,说到底都是为出名。身为一名演员,如果唱红了就可以名利兼收,顺风顺水,如果不能唱红那艺人的命运往往是很悲惨的。这些初出茅庐的小坤伶们谁不想一炮走红?谁不想成为“四大名旦”式的人物?况且上海不同于北京,思想比较开放。上海的“海派”京剧从剧本到表演,从砌末到服装,都比北京的所谓“京朝派”要灵活,要新颖。所以新式的《大劈棺》和《纺棉花》在上海风靡一时也就不足为奇了。

不过道德人物是不管国家苦难,人民灾殃的,这些管他们什么事,你们观众喜欢不喜欢更不算一回事,比如:

黄裳在《旧戏新谈》里是这样贬斥童芷苓的,高举道德之鞭,威风禀禀!!

《纺绵花》开头,是检场人拿出了那上装五彩电灯泡的镀镍的纺车,放在台前。——可惜,这纺车始终不曾为童小姐使过。(黄氏每场都去看了?是怎么知道她从没用过的?奇葩!袁世海就说她用的!!)其他两位,张三与张妻则全是以真名出场,梁次珊与童芷苓两位“老板”。

童老板拿起那个洋娃娃来,骂他为什么只是哭,后来打她耳光,拎起一只小腿来,扔在地上。末了,向后台说,“你到底有完没完!”这是冲着“场面”说的。

观众以为滑稽,大叫好。(哪里不滑稽了?10个观众8个笑,却要以那2个不笑的为准绳来判定是否滑稽,是不是太霸道了?)

学尚小云的《探母》就简直不像样。尚小云在台上卖力,然而又何至如童老板所学之伸了脖子乱叫?(你不伸脖子唱一出看看,能唱出声来吗?)学程砚秋的一段可谓全部里最好的。学荀慧生则拼命强调了荀的“媚”,这倒颇合适,难怪台下要大声喊叫了。(骂人不带脏字,荀慧生的媚,你不就是说她也是色情,说不出口,就拿童芷苓撒气呀。)(果然心理阴暗忍不住,还是说出来,和泼妇骂街不遑多让,请听:)

「《蝴蝶梦》这名字极雅,即是那童芷苓老板的『杰作』《大劈棺》的别名,而这《大劈棺》又是多么恶俗,然而上海人却偏喜欢它,一种疯狂的变态色情的表露,乃为一般都市男女极端爱好,这事正是再『当然』也没有的了」。黄裳不仅对童芷苓的表演进行了严厉的批评,而且对当时这出戏的观众也完全没有好感,他写道:「他们本来即是色情狂,所著眼者不在修养专在色相与风情。于是童芷苓大红。十年前在天津听过童芷苓一次,那样的一堆肉在台上实在不能看出有何妙处。然而『名士』们拜倒了,将军们著迷了,『名士』们又随而粉饰这样的『新闻』,于是女人益红,作风益劣,戏更糟」。

《二进宫》除却跳来跳去惹起笑声之外,整个的是胡闹。(不胡闹的戏,大家不会去看头牌演员正经演?这何用你黄氏来提醒,观众又不是三岁小儿,到底是谁弱智呢?)我用心静听,始终不能发现有任何可取之处,真是没有办法的事,然而站在我旁边的一位观众,则每次唱毕一情景,不禁叹服,这正是一个事实,有那么许多观众是喜欢看这种玩意儿的。为了赚钱,又何必不演这种东西呢?(反三俗原来早有祖师爷,可惜心理阴暗,观众不买账,劈纺戏始终受喜爱就是明证!)

《纺棉花》演的是张三夫妻二人在台上逗趣取乐,没有固定的故事情节,全凭个人自由发挥,是一出纯粹的玩笑戏,类似于《盗魂铃》、《戏迷传》、《十八扯》等戏。这出戏是讲张三外出经商回来,在家门外听到妻子王氏在纺棉花时唱一些杂戏、曲艺、歌曲以自遣,后来夫妻相会。其实戏中时有“色色”的一面的,比如:

演员以时装登台,“高跟皮鞋、浓妆艳抹”,在舞台上任意的南腔北调,不拘是什么曲子。而观众“偶然也可以插嘴进来点戏”。如此标奇立异,自然引起大众的注目。末尾还有满足国人“吃豆腐”嗜好的情节,夫妻间一问一答:

丑:我去了三年,家里头谁照应的?

旦:照应我的人多得很,上上下下都是的。

丑:在哪里?

旦:你顺着我手看,就是那个戴金丝眼镜的!

丑:对不住,对不住!我的家主婆承你照应,明朝请你一枝香吃大菜!得罪,得罪!

根据民国老人张绪谔先生在《乱世风华》一书中的说法,童芷苓的《纺棉花》会在空档安排一些表演,如剧场上响起模仿婴儿叫声的小喇叭声,童就抱起假娃娃,一面口中念道:“别哭,别哭,妈妈给你喂奶”,一面用手装出要解开旗袍纽扣的动作。此时台下观众屏息静气,以为能看到什么劲爆的表演,谁知童芷苓下巴一扬,意思是“想得美”,观众一阵哄堂大笑。

还有这出戏最后男主角问“我不在家什么人照应你?”吴素秋的表演,一般手朝台下远处一指:“就是他”,随即下场。而童芷苓则会指着前排的某位男观众:'就是这位先生',随后在满场笑声中下场。有童芷苓出场,台上台下总是打成一片,舞台表演的气氛特别活跃。

据说梅兰芳便曾不准言慧珠出演《新纺》。不过当时京剧界的风气,却是坤伶均以演出《新纺》和《大劈棺》为招徕,童芷苓便有“劈纺花旦”之称。民众的趣味本来并不高雅,而“台上台下打成一片,愉快的,非正式的空气近于学校里的游艺余兴。京戏的规矩重。难得这么放纵一下,便招得举国若狂。”(张大作家爱玲语)这类小小的越轨举动,满足了无数在日常生活中循规蹈矩、有心无胆的市民。

插话!插话!说起“色”来(兴奋!兴奋!),戏曲里又叫粉戏,在每个剧种都会有,京剧中这类戏也是数不胜数。今天我们最为熟悉的《贵妃醉酒》就是一出不折不扣的“粉戏”,过去演到后面杨玉环饮醉后撒疯,与太监调情,做性暗示等等。这是老的演法,后来经过梅兰芳的改造,今天我们看到的是净化版。

荀派的《红娘》。里面有一段“反四平”,今天也是被广为传唱,叫“小姐小姐你多丰采”,现在的唱词是这样的:“小姐小姐多丰采,君瑞君瑞大雅才。。。。我红娘成就他鱼水和谐。”这是荀慧生后来改的词。咱再看看老词:“小姐小姐多风采,君瑞君瑞你大雅才。。。。 花心拆,游蜂采, 柳腰摆,露滴牡丹开。一个是半推半就惊又爱,好一似襄王神女赴阳台。不管我红娘在门儿外,这冷露湿透了我的凤头鞋。”这就是此处省略一万字里面的用词了。

京剧《宇宙锋》中讲赵高把弄朝政,残害忠良,甚至要将自己的已嫁的女儿献给秦王胡亥,女儿不从于是装疯,为了逼真,无奈下把父亲当作自己丈夫,老词有一句是“随儿到红罗帐倒凤颠鸾”,这不明摆着乱伦吗?后来梅兰芳改成“随儿到红罗帐共话缠绵”。

还有一出戏叫《打杠子》,小旦跟丑角戏,是一出插科打诨的玩笑戏,过去京戏班中常以此剧作为垫场或者开锣戏。大多由科班正在坐科的小学员演出,相当有趣。二三十年代,富连成科班每天都在北京大栅栏唱日场,而这个戏是经常演的,由班中最小的学员扮演,为了逗乐,演到小花脸被劫,打杠子,脱衣服的时候,得讲究要脱成“光屁溜儿”,小花脸的小肚子画一个小茶壶,壶嘴就是小男孩的生殖器,也有画小乌龟的。小旦一见便落荒而逃。于小孩看来,也无淫秽之意,反逗人一笑,而刚好某场有位要员刚好来这看戏,看后勃然大怒,后来这个戏也就被禁了。

昆曲《牡丹亭》惊梦就不去说,在一万多字里算是遣词很雅驯的了。还有像《马思远》里一男一女进帐从里面往台口泼蛋清,《战宛城》在台上弄两只老鼠(道具)在交配勾起寡妇思春欲望的场面。京剧吹腔戏《探亲相骂》两个亲家母用性暗示的言语互相讥讽然后对骂,再如昆剧的《怜香伴》描写女同性恋的情节等等,就不一一详谈。(好一个不一一详谈,给您点赞啦!!)

除了这些性暗示外,还有的是见“真章”的,卖肉。当然不能跟今天的3D什么的同日而语,那时相对今天而言还是比较含蓄的。尤其在二三十年代的上海的舞台上最为多见,当时女演员才刚刚崭露头角,挑大梁的还是男演员居多,当然包括旦角。

荀慧生当时创演的《盘丝洞》饰演的盘丝大仙,就是浑身穿着肉色紧身衣裤,小肚兜,外面披纱的扮相,依然吸引无数男观众。

小杨月楼在上海的全部《封神榜》,他饰演妲己,上身穿着肚兜,下身仅一条短裤,露出大腿,身上披纱,再加上本身他有白癜风,使得胴体雪白,自然也是香艳无边了。

(荀慧生)

就是《纺棉花》这么一出戏,居然在四十年代的戏曲界,形成一股强劲的旋风。以吴素秋、言慧珠、童芷苓为代表的一批才华横溢的女演员,带着这出戏,南下淞沪,北出幽燕,海报一出,不仅连演连满,而且台上台下声气相应,喝彩声如雷滚涛吼,那气氛真不亚于港台红歌星的音乐会。其锋芒所指,连一些京剧“泰斗”也怵头和她们打对台。

童芷苓是一位十分杰出的女演员,是从天津剧坛升起的京剧明珠,享誉梨园中的“坤伶皇座”。童芷苓既演青衣,又演花旦,嗓子也好,做工亦佳,是当时青年女伶中的翘楚。

1940年,19岁的童芷苓搭班,作为二牌旦角初到上海黄金大戏院演出,由于营业情况不甚理想,戏院老板怂恿童芷苓唱《纺棉花》。

黄金戏院的老板把童芷苓大大地包装了一番:先在红玫瑰美发厅烫上一个时髦的发型,再施以脂粉,配以定制的旗袍和高跟鞋,素面布衣的北方姑娘变身为沪上摩登女郎。

在台上,童芷苓显现出惊人的模仿能力,各种行当的名段学啥像啥,还能唱出许多趣味来,加之她俊美健康又不失妩媚的外形,让上海观众趋之若鹜。

袁世海在《艺海无涯:袁世海回忆录》一书中也提到:“黄金戏院特地给她(童芷苓)设计了一件银丝大褂,金皮鞋,并做了一个霓虹灯的纺车,开关按在手柄上,只要用手一转摇柄,霓虹灯纺车五光十色地旋转”。

《纺棉花》这出戏的内容实际上就是杂学唱。所学的无非也就是“四大名旦”(往往是学他们合灌的一段《五花洞》)、“四大须生”(最常学唱的是言菊朋的《让徐州》)、麒麟童的戏、“一赶三”的《二进宫》、《四郎探母》杨宗保的娃娃调等等,除此之外,如果在北方演出就学唱一些鼓曲,像京韵、梅花、单弦等;如果在南方演出就学一些越剧、绍剧、评弹等,再者就是加一些当时的流行歌曲,像《卖糖歌》、《戒烟歌》什么的。

能够把《纺棉花》唱得所向披靡而且历久不衰,真是谈何容易!除扎实的基本功之外,没有胆量和没有天赋都不行,没有钻研揣摹的苦功仍不行。要用唱撑起第一流的剧场,维持第一流的票价,就要拿出真玩意儿,否则观众不会买账,更不能指望持久。

《纺棉花》吸引了无法计数的新观众,特别是青年观众,在颇大程度上改变了观众的结构。没有任何一出传统戏能象它那样,把演员和观众的距离拉得那么近,而这正是由它的独唱会的性质决定的。

对于言慧珠、童芷苓在上海围绕“劈纺戏”打对台,精彩纷呈,高潮迭起,看官可自行搜索看“言慧珠、童芷苓上海对台实录”。

反三俗以道德鞭挞人是痛快,可惜报应来得快了点,请看知情人亲历回忆:

1950年实行戏改,净化舞台,许多宣扬封建迷信、野蛮恐怖、淫毒奸杀等剧目列为禁戏。虽然被点名禁演的仅有12出,它们是:《杀子报》、《九更天》、《滑油山》、《乌盆记》、《海慧寺》、《双钉记》、《探阴山》、《大香山》、《关公显圣》、《双沙河》、《铁公鸡》、《活捉三郎》(见《中国大百科全书·戏曲 曲艺卷》414页)。但由此株连的剧目有许多许多。以至“上演剧目贫乏”,许多剧种的老艺人无戏可演,濒临失业。

1956年是一个“百花齐放 百家争鸣”的年代。6月分,文化部为繁荣戏曲剧目召开一次会议:“会议认为,上演剧目贫乏的主要原因是戏剧工作中的教条主义。某些领导人对戏曲艺术特征缺乏正确认识,对戏曲艺术与政治的关系存在简单化、庸俗化的理解,片面追求直接的宣传效果,因而简单粗暴的否定和乱改传统剧目。会议强调挖掘传统剧目和整理、改编工作,必须尊重传统和依靠艺人”。在这次会议之后,“全国已挖掘出能开列名目的传统剧目5万1千8百67个。记录了1万4千多个,加工整理了4千2百多个。基本解决了上演剧目贫乏的问题......”(见《中国大百科全书·戏曲 曲艺卷》328页)

随后一些禁戏试着上演了。1957年6月,我在长安戏院看过一场北京京剧四团姜铁麟的《铁公鸡》和吴素秋的《纺棉花》。《铁公鸡》曾有关太平天国被禁;《纺棉花》虽不是被点名的12出之一,但因涉及“色情和低级”趣味,被称为“粉戏”禁演(此次复演已经过滤)。

戏中串戏的剧目在京剧中有很多,《纺棉花》就是其中之一,其他如《十八扯》、《盗魂铃》、《花子拾金》、 《戏迷小姐》等。没什么情节,随便唱,才艺表演,娱乐大众而已。现在每年春节中央台戏剧频道大反串《戏迷家庭》应就是这个传统。

1956到1957年上半年在气氛比较宽松的条件下,一些禁演或久不让演出的剧目经过整理后拿上了舞台,我有幸赶上了看戏。

吴素秋剧中展示的才艺表演是串唱了学四大名旦《五花洞》,自拉自唱《四季歌》,京韵大鼓《大西厢》,评戏《小女婿》,河南坠子《摔镜架》,一赶三《二进宫》等,丑角杨元才扮演张三,还拿小提琴伴奏,场下一片笑声掌声,这是一场演员和观众都很开心的娱乐演出。

那天吴素秋前场还演《铁弓缘》。中场休息时,从开着的后台门外看到吴素秋已经净了脸,穿好一件浅黄色闪光的旗袍,正在用火剪烫头发。这类“低俗”的戏,在当时只演了一两场,但让我见识了它,看到了还有这样一出戏。说到低俗,现在舞台或屏幕上看到的低俗,比它低得多了,今天最干净的可能就是京剧了。

经过这段历史的戏迷们算是幸运,在那一年里看了不少是好,是坏,还是不好不坏的戏,增长了对京剧整体的认识,开卷有益,当时如没看,或戏,或人,以后永远看不到了。比如 小翠花的《海会寺·马思远》、《蝴蝶梦·大劈棺》《活捉三郎》、《双背凳》,侯喜瑞、小翠花、孙毓堃的《战宛城》,李万春的《青石山·卖符捉妖》,谭富英的《乌盆记》,裘盛戎的《铡判官(探阴山)》等等都是那时开禁的。

包括《纺棉花》在内,原来许多禁戏当年在延安均有演出,“革命圣地”并没有那么多的禁忌。

曾在一本名叫什么春秋(2013年第十期)的杂志上看到一篇题为《古装传统戏:<讲话>前后的延安主流艺术》。作者克明根据所查阅史料,介绍了传统京剧在延安的演出情况,读来颇觉新鲜。原来以为延安的京剧只有《打渔杀家》、《三打祝家庄》等几个所谓富于反抗精神的剧目,其实不然,演出剧目非常丰富多彩。

文中说,“据文字记载,《讲话》前两年多时间里以鲁艺领衔演出的折子戏或全本古装传统京剧,至少有剧目56种:《一捧雪》、《一箭仇》……”;延安平剧研究院于1942年由鲁艺平剧团和八路军120师战斗平剧社合併组成。首任院长康生。

“《讲话》之后,1942下半年到1947年,以延安平剧研究院领衔,中共系统排演了大量古装京剧。不完全统计,与《讲话》前上演不重复的传统京剧有119个:《一匹布》、《十八扯》、《丁甲山》……(列出剧目)”。其中后来所谓的禁戏,如:《乌盆记》、《四郎探母》、《铁公鸡》、《纺棉花》、《翠屏山》等等,当年延安均有演出,又如《战蒲关》、《胭脂虎》、《走雪山》、《黄逼宫》、《荥阳关》等戏,当今舞台早已绝迹。

延安业余剧社票友们的演出也相当活跃。如“延安中央党校、马列研究院、延安大学等演出的传统京剧也有近五十个剧目。”(比现在的票房厉害)

文中还讲了一个故事:当年因条件所限,缺少戏装行头,“鲁艺甚至曾尝试穿现代服装演传统戏。包括毛泽东在内,中共干部们只能看民间戏班子演的古装戏。为了在延安发展古装传统京剧,1939年,毛泽东、王明、博古、林伯渠、吴玉章、董必武、邓颖超捐出他们任国民参政会参政员的月薪 近两千大洋,为鲁艺采购了成套衣、盔、杂、把,戏装行头,用三辆马车从西安拉回延安,才改变了无法演传统戏的情况”。

原来老让领导们看《兄妹开荒》《夫妻识字》等革命样板秧歌剧,他们也不干!邓元昌《岁月留痕——京剧杂谈九》 (你们反三俗个屁!)

顺便地,应该说只要提起“劈纺戏”,刘斌昆就是个绕不开的人物。刘斌昆是在民国28年(1939年)与小翠花合演《大劈棺》,创造了纸人儿“二百五”形象,时有“江南第一名丑”之誉。“二百五”这个词在民国时期的上海已经流行,而且不是什么“沪普”,而是字正腔圆的京韵。

“二百五”是《大劈棺》中的一个重要角色,是庄子诈死后办丧事时买来的纸人。后来庄子点化他活了过来,跟随自己办事。另外还有个童女叫“三百三”,亦作清装。童男之得名“二百五”,是庄周的书僮春云买童男时以“二百五十文”成交,即兴称之。据说有着“江南第一名丑”之称的刘斌昆把这个纸扎人简直演绝了,后与他与吴素秋合演《纺棉花》,饰张三,把卓别林形象搬上京剧舞台。

《大劈棺》、《纺棉花》、《活捉张三》……这些传统戏中有精华也有糟粕,现在很难看到了。不过男女之间那些事,并不因为戏剧的衰落而有所改变。给新坟扇风的素衣寡妇、庄子的太太田氏、活捉张三郎的阎惜娇……女人善变,女人善妒,女人尤其擅长由爱生恨,这都是传统剧作家通过观察生活塑造出来的人物,谁要真以为那是“糟粕”,他的智商还不如戏台上那个竹架纸扎的假人“二百五”!

这样来看,时代曲真是高潮过后捡漏,小心翼翼,以歌取胜,自我过滤,清纯过人。正配白虹的歌声!绝对纯净版!

现在能查到的录音版本大约有这些:其他剧中里刘喜奎、白玉霜都有唱,可惜录音没出土。

轶事放在最后,陈定山的《春申旧闻》系列一向口碑颇佳,他也不是有意揭短,反而最后对两个女伶是肃然起敬的。看官不可误会。

陈文使我们看到了那个时代更广阔一点的层面,也使我们免于在任意贬斥伶人和造神以自大虐人,消灭异己这两个极端永远无法摆脱。

《吴素秋三下淘金》录自《春申旧闻续》,作者陈定山,工书画,兼善诗文。《春申旧闻》是陈定山的掌故随笔,描写旧上海文人逸事、艺坛杂俎、风俗市情、社会秘辛、菊坛掌故、勾栏风月、黑道传说等等。春申旧闻》初版于1954年11月,1967年9月《春申旧闻》和《春申旧闻续集》合成一册,改由台北世界文物供应社出版,1976年1月,世界文物出版社又出版了《春申续闻》。

吴素秋二次来沪,与老供奉王瑶卿偕,王住老金公馆,吴住中国饭店。罗玉苹在我家裡磕头拜瑶卿为师,吴素秋为之引见。素秋第一次上演中国大戏院,以《纺绵花》一炮而红,二次来沪,带回细毛大衣十八多件。三度淘金之后,即下嫁于青岛吕超凡,满载而归,郎呼得宝令人羡煞。于是童芷苓,继其后,从四两绵花里纺出金条来,唯童芷苓一度为丁默邨禁脔,来去未能如吴素秋自由。走红之骤,隐退之先,亦未能如吴素秋这样见卯辨色。故伪敌时期之坤伶,不得不数吴素秋为祭酒焉。

吴素秋

吴素秋的好,好在一双眼睛,鹃伶伶地全是水分,而且长眉入鬂,神彩飞扬。有人说李玉茹水分多,比到吴素秋是望尘莫及的。

她是北平戏曲学校的革退生,在校的名字叫吴玉蕴。那时,她是个黄毛丫头,扮扮戏里的宫女,可是私下已得母教亲传,对男学生已知道谈恋爱了。她母亲小山东吴温如。不过素秋并非小山东亲生,倒底是哪里抱来的,小山东不说,连她家里十多年老做的刘妈也不敢说。吴温如的老姘头朱福昌略知底蕴,但是,他也不肯说。吴素秋的心里,始终认为是一个谜。

吴素秋被戏校革除的原因,是为的她爱上了老生王和霖。吴温如得风气之先,便把王和霖招来家裡,收为义子。有人说吴温如也爱上这小子讨人欢喜,所以让他过门招亲,日后可傲半子之靠。一面替女儿聘师教戏。

王和霖

素秋丽质天生,本是一个绝顶聪明的女子。人愈聪明,做出事来便越糊涂。妈妈明明放著和霖,等他长大成人好派用场,这位茔茔小姐却偏偏等不得,瞒著老夫人待月西厢,就此珠胎暗结。感情热烈得两个打成一饼,眼见得没有散儿。吴温如没有崔夫人那么傻,立刻替两小宣布订婚,待产之后,择吉成婚。素秋第一次南下出演中国戏院,正是《天门阵》唱过未久,两情热到难解难分。可是上海的物质,淫靡奢侈诱引著她。这时有一个烟台张裕酿酒公司的小开张绪诂(其弟绪谱曾娶李丽华),在上海陶醉了她。每日价定座捧场,送行头,买组戒,请吃饭,兜汽车,中央饭店每夜有张小生的足迹(时吴氏母女下榻中央),吴素秋的芳心打动了。回到北平,王和霖的老生作风,已不为小姐茔茔所喜爱。可是张绪诂打动了她的心扉,又不能随她北上,吴素秋春情荡漾没处撩扑,一时就爱上了一个青年学生,那就是后来的藁砧吕超凡。由于召超凡的入幕,和霖、素秋感情破裂,烟台小开闻此消息,喜心翻倒,特製全堂评金守旧,预备到北平去,送给她。消息传来,吴已另有新欢,不禁气忿填膺,把一堂守旧完全撕微蝶蝴儿片片飞也。借酒浇愁,镇日在舞场裡买醉,后来讨了一个货腰女郎回去,慰情聊胜于无。吴素秋二次南来,张绪诂视之如路人,自仗金夫以为吴素秋定会移樽就教,谁知素秋的纺、劈竟疯狂了整个的上海都市。

吴素秋、贾多才之《纺棉花》

老供奉躲在金老公馆说: 「如今的年头,什么都变了。我活了六十三岁就没看见过《纺棉花》,有人说是小马五的,那也是男人做。哪见过女人做这般浪劲儿。」因此带著罗玉苹悄悄地回北平去了。后来,老供奉把毕生艺术传授玉苹,玉苹限于天赋,嗓门不够,出不得台。就在老供奉家裡,帮他授徒教艺,替了大师兄程玉菁的职,而且做了凤老二的媳妇,永远做了王家门的贤妻良母。而吴素秋二次淘金归去,便和王和霖宣告解除婚约,和霖也和言慧珠闹上了桃色新闻,双方把一个私生女扔给小山东抚养。如今算来,这个小可怜的也就二十三四岁了。

素秋三度应约黄金,风头愈健,客满牌子无日不高挂铁门。叶盛章屈居其下,盖叫天用老顽固的性格和她争头牌,费了多少闲气,才挣了一个双头牌。引当年老谭屈居刘喜奎之下以自解嘲,说: 「如今的年头,真是女人世界。」唱了一个时间,便回到杭州金沙港,杜门不出。

吴素秋之《红娘》

吴素秋第三度淘金,为数著实惊人,单是钻戒一项,就有十几支之多,数量当在一百克拉以上。大家都觉得这妮子是天上放下的瑶女,特地来搅乱花花世界的,谁知她急流勇退,淘金北返就嫁了吕超凡,克守妇道,夫妻感情弥笃,对于小山东吴温如也极尽了报答养育之恩。迄至今日,言慧珠童芷苓都尚在红氍毹讨生活,连得雪艳琴、新艳秋都不免于重为冯妇,吴素秋独能隐去如神龙之见首而不见尾,此豸亦非常女矣。

当刘喜奎盛极一时,人亦以九天瑶女视之,及嫁与财政部参事,亦悄然隐去,无复消息,胜利后北平有盗人崔姓家,一妇人茹素事佛,抚育三儿者,报纸揭载,始知刘喜奎尚在人间,其夫崔承炽下世已久。十步之内,必有芳草,如刘喜奎与吴素秋亦可传矣。