《长城谣》翻面考

此曲曾有“首唱”考,只是按唱片出版来算,也是,否则首唱该算作曲人刘雪庵!不过为免烤糊,还是需翻一翻面。

其实唱片的出版不太有争议,周小燕的唱片反而是很后才出的,倒是唱片灌录者蛮费一番考证。

至此我倒是坚持提醒论者,该注意在所知的目前唱片中,是否还会出土更早的?以演唱者论,周当属于很早,早于她自己出版唱片很多年,她之前是否还会出现演唱者?

如果考证“以到目前为止的唱片为准。”那又何必论首唱?说首版唱片不就能说清楚了!

我倒以为不要为翻案而翻案,则翻案文章可以长久做下去。试从演唱与唱片两方面来看看,其中涉及的人和物比翻案的看头也不在以下。

一、首先是有演唱!

其实一直大家对周的演唱心有存疑,因为只有那么一点点固定来源的说法,大概百度里都搜得到,一开始也无更多的证据。48年周的唱片版之前,原来早有李真、周保灵唱片,这也是最近几年才出现的,之前也无从反驳,然而最近的证据一一都浮出了水面。可见下“否定”的结论很容易,下“肯定”的结论该慎之又慎吧。(不要对那个时代想当然。)

任氏来星本应英商电气实业公司(即百代公司)之聘, 为我国灌制爱国歌曲唱片,以作抗战之宣传,其第一批市面已有出售,如大刀进行曲,牺牲已到最后关头,打回东北去等片。

第二批由袁伯荫先生指导之铜锣合唱团唱出(李英,李真都是团员),有救亡进行曲,中华民族不会亡,青年航空员,壮丁上前线,农村妇女救亡歌,在太行山上,亡国奴当不得,战时儿童进行曲,孤岛天堂,保家乡,长城谣,松花江上等歌曲。

从以上的报导,我们可以知道新马百代以歌林(Columbia)唱片的名义(同属英商电气实业公司(EMI)旗下)出版了两批的抗战歌曲唱片。李真,李英他们灌录的保家乡,长城谣,松花江上等歌曲应该都在1939年录音,1940年初推出市场。

《长城谣》写出来后,最先演唱的是一些青年抗日宣传队,然后才是周小燕!

这个说法似乎是出自歌曲的词作者以及影片导演潘孑农的回忆文章《回忆与反思》中《刘雪庵与长城谣》一文,但他文中对歌曲的部分也许是误记,也许是有意识,很难断定,但对于此曲的流传,却无意中记下了大致的时间线:

不料影片开摄试片八·一三”沪战爆发一(1937),雪庵和电影界的一些编导、演员,应军事委员会武汉行营电影股(后改中国电影制片厂)之邀离沪。我因协助洪深组织救亡演剧队诸事,未能同行。九月末,沪战失利,上海势将沦陷,我和程步高受聘中央电影摄影场,由南京转芜湖而西迁重庆。途经武汉,因时间匆促,未晤雪庵,但在去武昌的轮渡中,遇见青年抗日宣传队正演唱救亡歌曲,歌词颇觉耳熟,试加询问,竟然就是我那首《长城谣》,已由雪庵谱成,流传前线后方。

——《音乐艺术》1986年第6期

可见1937年8月之后,影片已经停摄,到9月末的时候,潘已经离沪,从南京转芜湖再西去重庆,他到武汉转轮渡时,听到了抗日青年宣传队的演唱,那时是几月?因为是战时,很难用平时的旅行行程来判断。

而《战歌周刊》是37年10月在上海创刊,《长城谣》是37年10月24日发表在10月第1卷第2期上。如果9月末就能再武汉轮渡传唱,此曲至少在8-9月未很短的时间里,在正式发表到刊物前,由沪上转移到武汉的音乐团体或个人带来。而且之前还被刘雪庵教过这首歌!因为照刘雪庵儿子刘学达的回忆:

此曲创作时,室外,淞沪抗战的猛烈炮火不时响起;流弹的曳光和不远处的爆炸,引起一处处建筑起火燃烧;燃烧声和凄惨的哭喊声,不时传入家父的耳朵。

那么,作曲时间当时是在8月13日之后到9月末间,在这么短时间里,作曲家要教会上海的某个或几个歌唱团体或个人学会此曲,接着这些团体或个人逃出上海到武汉,或者还要再教会武汉的团体歌唱,然后到9月末,潘导演才能在武汉轮渡边听到这首歌!!这不太像样。

于是我去找了潘孑农的传记来看,果然引用的人没有看全,就把9月简单化作了个时间点。

“这年九月间,中央电影摄影场场长罗学濂来上海邀请编导,我和阿英同志商量后,决定与程步高一同应聘去南京。年底随'中电’西迁重庆,因胶片来源紧张,又无建摄影棚场地,只能搞些前线抗战实况的纪录片。

“我与程步高同应中央电影摄影场之邀,亦于十月间自南京西撤重庆。”

潘孑农.舞台银幕六十年——潘孑农回忆录 1994 106、275

归总文中意思,是指潘孑农是9月间到了南京,打算年底再去重庆,结果10月间就撤往重庆了。因为南京已经基本不具备工作条件和环境了。那么,他到武汉合理应在10月下旬-11月上旬。这时候,上海的《战歌周刊》可以寄到了,或者已经会唱的上海歌咏团体也转到了武汉了。

(他还提到82-84年间,北京广播电台在介绍“五四以来的优秀歌曲”节目中,播放了国立音乐学院的合唱!这是什么!?)

虽然1937年7月暑假之后,周小燕就回到了武汉,并且已经参加了不少抗日歌咏活动,但记载她演唱是武汉合唱团在一次万人集会上,并是歌曲迅疾传播到武汉及其他各地。期间又来凑趣小插曲:

百代公司的人在街头听到演唱,非常振奋。他们找到刘雪庵,请他推荐歌星演唱,制成唱片发行。刘雪庵看重19岁的周小燕,请她首唱。——重庆市铜梁区作家协会编. 你不知道的铜梁[M]. 2020 (抱愧刘雪庵&李明忠

然后呢,如影片一般,因为战乱,灌录未成,直到1948年补灌?

还是刘雪庵的儿子刘学达的一篇比较靠谱一点,它明确指出周的首唱时间是37年12月。

潘孑农作词、家父谱曲的《长城谣》最后发表在1937年10月24日他创办的《战歌》周刊上,并随着刊物的发行在抗战的后方传播开来。

1937年12月在武汉“中国戏剧界援助各地抗敌军联合大公演”时,周小燕正式公开首唱了《长城谣》。公演现场有的观众掩面哭泣,其声音也感动着台上的周小燕和乐队演奏家们,那次表演十分成功。现场观众抗击日寇的情绪达到了高潮,抗日捐款箱前排起了长龙,有的观众甚至直接取下手镯、项链往台上扔……就这样,这首歌首先在武汉迅速传唱开来。不久,万氏三兄弟编制的卡通电影《抗战歌辑》收录了周小燕演唱的《长城谣》。之后,电影《热血忠魂》选用了周小燕演唱的《长城谣》作为插曲。随着银幕、电台、报纸、刊物呈几何数量的播放、转载,《长城谣》在全国各地迅速传唱开来,甚至传到了海外,激起了东南亚和欧美侨胞强烈的爱国热情,他们纷纷捐款支持国内抗击日本法西斯,许多华侨竞相回到祖国参加抗战。

——“十三五”重点出版规划图书“现当代音乐口述史——著名音乐家访谈录”阶段性成果

原标题:《潘孑农和刘雪庵创作《长城谣》》 作者:刘学达/口述 丁旭东/访谈、整理

在另一篇有细节描写的文章中,提到刘雪庵去邀周小燕演唱此曲,是在冬日,他冒着严寒,到汉口东湖边黄陂村7号,银行家周柏苍公馆去。周的演唱是在汉口中山公园体育场。武汉三镇十余个歌咏团体,一千余人参加,复兴纱厂女工队远在武昌门外,一早冒着寒风出发,脸冻得通红云云。郭沫若演讲,一千多人合唱《义勇军进行曲》,张曙指挥。

这里有些时间线可以捋一捋:

1937.8 八一三沪战爆发,7月15日,周小燕和弟弟为暑假已经从上海回到武汉。

1937.9 潘孑农离沪,从南京转芜湖,经武汉再去重庆,在武昌听到了抗日宣传队唱的《长城谣》,可惜未记明确切的在武汉的时间是几月?

1937.9-10月间,刘学达的回忆里:家父接收了潘孑农的约请后,在位于上海康瑙脱路(现康定路)的寓所内开始为词谱曲。当他在用稿费买来的钢琴上为《长城谣》作曲时,潘孑农已经离开了上海。

1937.10.24 《长城谣》最后发表在刘雪庵创办的《战歌周刊》上。

1937年11月 “武汉合唱团”就由文华中学的教师黄椒衍、江定仙组织起来,且在江定仙领导时期, “武汉合唱团”就已有所成就,后来成为“武汉合唱团”演出必唱曲目之一的《最后的胜利是我们的》就是在这一时期由夏之秋创作出来的。

最初的“武汉合唱团”是由江定仙组建,后来因故离开,并邀请夏之秋担任指挥。

(夏之秋自述》:当时我所在的武汉合唱团(这个团是由江定仙把在武汉的上海同学组织起来,加上一些业余人员组成的合唱团)。因江先生突然有事离开合唱团(因受聘于励志社管弦乐队,不得不辞别。),所以团员们请我担任了指挥,也只剩下了二十多人。我们合唱团里有些团员的亲戚在新加坡,了解那里的情况,晓得南洋的很多华侨都是非常爱国的。我们合唱团在武汉开过多次音乐会,也为被目塞轰炸的难民蓦过捐,我们又有些很受欢迎的节目。基予此,有人提议,我们为何不去南洋同那里的华侨一起去宣传抗日和蓦捐呢。提议得到大家的一致同意。于是我就开始为之筹划。)

夏之秋在1937年还在武汉组织起汉口雅美乐团及武昌文华乐队两支歌咏队,这两支当时公认的武汉水平最高也最活跃的音乐团队,便是武汉合唱团的前身。(夏之秋先生夫人陈先柄之回忆)

夏之秋女儿夏兰青说当时的成员(去南洋募款巡演的武汉合唱团)是经过考核筛选出来的。可见,极有可能去南洋的武汉合唱团时上述三个团体加上其他被考核者组成的。

这个去南洋巡演的“武汉合唱团”,最早是由合唱团骨干成员陈仁炳,建议赴海外演赈。(陈仁炳,中国最后去世的一个右派,五大终身不予改正的右派之一。北平汇文中学毕业,燕京大学新闻系录取后报考入上海沪江大学。1933年南加州大学社会学硕士,1936年密西根大学社会学博士)

1938年7月11日,合唱团向当时的执政党,国民党的中央宣传部国际宣传处递交了远赴南洋的书面申请,并于7月30日得到正式批复和官方的积极支持。

1938年7月31日晚,他们相约“正式组建武汉合唱团”,其团员都“辞去职业、告别家庭,自筹经费,赴海外开展抗战宣传工作”,当场报名者达26人。由于周小燕将赴法国留学,夏之秋便设法联络毕业于北平大学音乐系的女高音周保灵加入,同时邀请毕业于“国立音专”钢琴组的潘莲雅女士担任钢琴伴奏,先后加入者共达28人。合唱团出发前,进一步完善组织架构:先是推举正、副团长各一人,分由夏之秋与黄椒衍担任;另设立总领队,以监督工作执行情况,由陈仁炳担任。其次是设立了宣传组与总务组,宣传组内设音乐股、戏剧股、演展股,总务组内会计股、文书股、事务股,各组及各股负责人分由团员兼任。

合唱团在随后两个月的护照办理期中,白天排练话剧,晚上练习歌唱,并募集大批的书报、照片等以备宣传之需。其间,陈仁炳与夏之秋、黄椒衍曾专访中共长江局负责人董必武,了解中共的抗战主张与政策。9月15日,主管抗战文艺工作的政治部第三厅厅长郭沫若会见合唱团全体成员,赠送锦旗,以壮行程。合唱团离开武汉前,董显光又主持召开由500余人参加的欢送大会。1938年9月30日,合唱团启程。有趣的是下面的对照组:

国民政府方面,1938年9月,蒋介石委托国民政府政治部第三厅厅长郭沫若会见了武汉合唱团的全体团员,对他们的行为给予了肯定与嘉奖、宋美龄赠送了团员自己亲笔签名的书籍、孔祥熙更是奉上一笔捐款(4000元);

而共产党方面,同年同月,董必武秘密接见了团内代表3人,并传达了共产党的对日态度,即“团结一切抗日的力量,坚持抗战”和“对内实行真正的三民主义”——抗战时期武汉合唱团研究

1937年11月30日 刘雪庵经海路辗转至香港、广州(12月10日左右),又乘火车经长沙(12月17-18日左右),

1937 年12 月中下旬(19日-22日间),刘雪庵从长沙到达武汉 。去访周小燕,邀她在公演大会中唱《长城谣》。

【(刘雪庵到达武汉的经过与时间根据《战歌》第 6 期刘雪庵撰文《流亡曲写作的经过》,刘雪庵到达武汉的日期为“中国戏剧界援助各地抗敌军联合大公演的前夕”,词作者江凌将《流亡曲之三》的歌词交付刘雪庵马上谱好,第二天去教“首都平津同学流动宣传团”当晚参加公演的时候唱出。公演日期为 12月24-25日,史料见 1937 年《武汉日报》12 月 21日。——抗战初期刘雪庵在武汉)

1937 年 11 月 12 日上海沦陷,刘雪庵等众多爱国仁人志士准备赴武汉继续抗战。上海离武汉并不十分遥远,但由于战事,从上海赴武汉却破费周折。他们不得不从上海搭乘“绥阳”号轮船先到香港,转乘“泰山”号轮船去广州,再改乘火车经长沙,最后至武汉。刘氏 11 月 30 日上绥阳轮后,遇到了同行的文教内陆工作委员会负责人江陵。江陵是北平学联人士,对于《松花江上》也颇为熟悉,二人随即聊起这首作品的利弊。这时江陵突来灵感,二人商议准备:将《松花江上》续写为《流亡三部曲》。以《松花江上》为第一部,命名为《离家》,续写之二《流亡》与之三《战场》(《上前线》),旨在描述人们背井离乡,四处流亡,走向战场的历程。这样既可以鼓舞人们的士气,给流浪逃亡的人指出一条出路;又能够在《战歌》上正式刊登《松花江上》,使之产生更大影响。江陵于两日内就写出了第二部的歌词,刘雪庵旋即在轮船上谱写了歌谱。在泰山轮上,他们意外地遇到了诗人郭沫若,郭氏很客气地提出了个别修改的建议。12 月 10 日晚广州海关同仁救亡长征团歌咏队演唱了这部作品,经过广州市政府电台播出介绍给广东听众。

船上的两天时间,江凌迅速创作出了流亡曲第二部歌词,交给刘雪庵让他即刻配出一个承前启后的曲调, 《流亡三部曲》的第二部《流亡》(也称《离家》)就此诞生。二人于绥阳轮别过之后,江凌因忙于公务,将第三部歌词的创作搁置了一段时间,一周后二人又在去武汉的火车上相见。火车上江凌趁兴致将起把《流亡三部曲》的第三部《战场》(也称《上前线》)歌词创作出来,后又经历了几番打磨,最终敲定了第三部的词句,交给刘雪庵谱了曲。曲成之后,刘雪庵立即将二、三部教给当时的首都平津同学流动宣传团歌咏队学习,在当晚就参加了公演,仅唱完第二部,就得到台下观众雷鸣般的掌声。】

1937年12月(24或25日),周小燕在公演大会上首次演唱了《长城谣》

1938年,万氏兄弟先后为中国电影制片厂(简称“中制)绘制了四集《抗战标语》卡通和七集《抗战歌辑》

《抗战歌辑》是将流行较广的抗战歌曲和动画结合起来,其中有冼星海作词作曲的《马儿跑》,有刘雪庵根据岳飞原词谱曲的《满江红》,有贺绿汀作词作曲的《保家乡》、《巾帼英雄》、《募寒衣》、《五月纪念歌》,有盛家伦作词作曲的《上前线》,还有武汉合唱团演唱的《长城谣》、《打回老家去》等。这个抗战歌唱卡通片是随电影《热血忠魂》上演;抗战歌唱卡通《保家乡》(贺绿汀 词曲),随《八百壮士》上映;

中国电影资料馆有保存影片,小破站有片段流出过:但后面字幕应是后来加的,因为不是繁体。

【中国电影制片厂是在国民党军委会“政训处行营电影股”和汉口摄影场的基础上组建的,成立于1938年初,厂长郑用之。“三厅”成立后,电影厂隶属“三厅”艺术宣传处,电影科科长。在武汉期间,中国电影厂拍了《保卫我们的土地》、《热血忠魂》、《八百壮士》三部爱国影片,50 部纪录片。电影厂的音乐工作主要是由刘雪庵、盛家伦承担的,后有贺绿汀、任光加入,其中刘雪庵是应“武汉行营电影股 (后改为中国电影制片厂)之邀离沪”,在武汉组建了管弦乐队主要为电影配乐工作。

以一曲“夜半歌声”闻名的歌唱家盛家伦,首创了用电影纪录抗战歌曲短片,在正片之前加演,教观众唱歌。

这些电影音乐制品伴随电影“全国放映” ,并在“三厅”1938年组织的文艺宣传活动中,随着“三厅”电影放映队在武汉三镇市郊播放。这无疑地也推动抗战歌曲的广泛流传。】

那么,比较清晰肯定的,非要说首唱,1937年12月的汉口公演上,是周小燕首唱。非要说更早,那是潘子农1937年9月在武汉轮渡上听到就有歌咏团队是首唱了。

王勇(上海音乐学院教师)以《聆听历史的声音》为题,对《长城谣》的创作、演唱和流传作了考证:该曲由潘孑农作词,黄自推荐刘雪庵谱曲。1937年刘雪庵到达武汉,《长城谣》最初由夏之秋的合唱团演出,在周小燕家排练。周小燕当时 19 岁,在上海跟苏石林学习声乐,高音总是上不去。但有一次演出《长城谣》的时候,她很激动,忘了发声的方式,气反而通了。后来周小燕经常告诫她的学生一定要上台演出,在台上很兴奋,很多不能解决的问题可能也就解决了。“人们常说周小燕在新加坡灌制《长城谣》的唱片。我特意找周先生核对,她没去新加坡。当时是夏之秋带领武汉合唱团去新加坡演出,影响很大。”

——高佳佳 徐天祥《历史不会忘记他———“刘雪庵诞辰一百周年纪念活动”综述》中资料王勇《聆听历史的声音》

周小燕自己是1938年7月和弟弟天佑出国留学,武汉合唱团要到9月才启程去南洋巡演。周小燕将赴法国留学,夏之秋便设法联络毕业于北平大学音乐系的女高音周保灵加入,同时邀请毕业于“国立音专”钢琴组的潘雅莲女士担任钢琴伴奏,先后加入者共达28人。

其实上述说法有偏误:原先队员26人,因为在香港演出时,朱文化、田鸣恩,李书翰三人因事在演出过程中回国,在香港才加入周保灵、潘雅莲。周保灵加入时20岁,北平人,国立北平女子大学肆业(应为北平大学女子文理学院)

11月24日,副团长黄椒衍带领五人:戴天道、谢锦标、徐仁宪、戴庐生、陈久芳先行抵星,进行前期布置。

1938年12月14日,共到新加坡19位,尚有团长夏之秋、在港新入团的周保灵女士、潘雅莲女士,因为护照办理一时没妥,须延后至下星期方可到来。

1938年12月18日下午八时,在新加坡大世界第三台太平洋戏院,做第一期试演,第十二个节目即是江心美独唱《长城谣》。一定要说首唱,香港星马南洋地区江心美是首唱。不过还不是在新加坡,而是在之前,合唱团到达香港时,1938年12月30日,在香港大学大礼堂,下午7时举行了首次公演,戴天道介绍各歌曲,除了歌剧“人性”外,共有7个节目,《长城谣》是第四个节目,江心美演唱,且还介绍了江心美是全团最小的团员(18-19岁),因为家庭音乐环境良好(父亲是牧师),已有相当成绩云云。(香港大公报)当时南洋商报还报道了江心美被称作“小姑娘”或“小孩子”,大部分时间包括睡觉,有个宝贝洋娃娃不离身呢。

女中音江心美1949年赴台湾担任声乐教授。她似是1949年十月份结婚的,丈夫是国防医学院院长卢致德先生。因此称为声乐家卢江心美教授。

民国38年上海音专来台湾,校长戴粹伦接任省立台湾师范学院音乐系(后来的国立台湾师范大学)第二任系主任,教授部分:由原上海音专教授戴序伦,江心美,郑秀玲,张震南,司徒兴诚,林桥为班底。林桥以上的阵容皆是音乐表演家,缺少理论作曲教授。

江心美、郑秀玲等也因此被称为台湾第一代声乐教授、她们也都出自俄国声乐教授苏石林门下。(江心美何时考去音专的没有资料,可能是1940年4月从武汉合唱团回港之后),因为大公报1940.年6月对她有个访问,提到今后的打算,她说想继续学业,对是否回到原先肆业的真光中学,还正在踌躇中。她确实小,在采访中说起合唱团的人员数,少了一位,大概把自己算在外面了!但却再次确认了周保灵、潘莲雅是在香港才加入的。问到最受欢迎的歌曲,她讲了“义勇军进行曲”和“保家乡”,倒没有“长城谣”!!。她还现场给记者唱了“卖花词”,描述了南洋救亡募捐运动的蓬勃状况。

江心美在40年到46年的活动未知,也不见什么报道,如在上海音专学习倒很合理。

1945年有报道胡雪谷,张清泉,陈玄,江心美举行联合歌乐会。(在重庆)

到了47年开始,她的音乐活动在报端不少,像4月-5月在香港,胡雪谷、江心美举行演唱会,而且胡唱高音,她是低音唉。在毕列士啫街男青年会,说这是本港名声乐家赴湘任教前在港最后一次音乐会,中外名曲中,以歌剧卡尔曼与蝴蝶夫人中的歌曲、黄自的玫瑰三愿、刘雪庵的采莲谣为最。

1947年10月的时候,在报道中已经发现,江心美早经就任由胡然主持经营的湖南省立音专教授,此外还有黄源洛、巫一舟、陈玠、胡雪谷、上海音专理论作曲系主任姜希,还有黄飞立(黄飞然的哥哥)、陆华伯等。还有国乐家顾焘、美籍饶培德夫人、意籍白志云神父,均兼语文教授,文艺作家端木拱良任文学诗词学专任教授。管喻宜宣夫人也在10月到校。

到了1948年3月,胡雪谷和江心美由长沙来武汉,在4月间举行独唱音乐会。报道指两人均为上海音专高材生,胡雪谷是男低音斯义佳的高足,江心美是应尚能教授之高足。还说两人战时在昆渝穗港等地举办音乐会,深受欢迎云云。同报还报道了田鸣恩教授领导之雅咏合唱团也将于本月中举行盛大演唱。

二、关于唱片

真正第一个灌录唱片的是李真。是1939年任光在新马的百代公司,灌录了一批抗战歌曲(新马百代以歌林(Columbia)唱片的名义(同属英商电气实业公司(EMI)旗下)出版了两批的抗战歌曲唱片),任光监制,并亲自参与指挥。唱片编号:32011A/B,模板编号CEI9296/7,这个版本灌录了A B两面。李真这张诗属于第二批,由袁伯荫先生指导之铜锣合唱团演唱灌录的其中之一。

长城谣(一,二)-李真

对于星马两个著名的合唱团,郭明木的文章里有过介绍,也曾总结:

1939年5月—1940年4月,任光在新加坡时还先后发起组织“星洲合唱团”和“铜锣合唱团”,并由当地侨民向新加坡当局申请注册。两团的前身是1937年底新、马华侨组织的新加坡华侨抗日流动宣传队,其成员大都为学生及各阶层的爱国青年。其中取名“铜锣合唱团”,意在“让歌声像铜锣一样宏亮、一样有号召力,把民众召唤起来,抵抗日寇的侵略,掀起抗日救亡运动”。铜锣合唱团自成立起每星期一、三、五固定进行练唱,并不断得到从中国大陆赴新加坡的音乐家的指导和帮助。其演唱的歌曲都是由任光提供的。他们开始在学校、工厂演出。李真是铜锣合唱团的女高音的台柱,名气响亮。因其歌声美妙参与了十几首歌曲唱片的灌制。

此批出版发行的,由“任光监制”,铜锣合唱团和星洲合唱团演唱的抗战歌曲唱片,计有25张(唱片编号:32000—32024)。

李真的生平,主要来自谢诗坚博士的文章“千金小姐唱片红星李真的故事一李明、陈田、李真”一文。

李真(1921-1950年),福建人,生于1921年,又名李红杏,李素端。她早期生活在福建,这部分情况阙如,1937年芦沟桥事变后,李真从福建来到新加坡,与父母弟妹团聚,入读南洋女中高中部。她家庭属于新加坡一个富裕阶层,父亲是商人,母亲是医生,有汽车和洋房,生活温暖和舒适,是这样的一位“千金小姐”。1938年,17岁的李真秘密地加入了马共。中国作曲家任光到新加坡来筹组“新加坡铜锣合唱团”,李真即加入为成员。1941年底日寇进犯北马,槟城沦陷前,李真随一批干部撤退到新加坡受训。抗日战争结束后,她仍然继续参加艰苦的反殖民地的革命工作,但在那个烽火的年代,坚持着她的理想和信念。1948年英国颁布紧急状态前タ,李真撤往中马,并进入彭亨地区从事游击战。李真是马共唯一的“无线电专家”,与同是“新加坡铜锣合唱团”的成员的陈田一度是爱人关系。1950年,李真在彭亨山区革命根据地时,不幸被英军包围而中弹当场身亡。年仅29岁。

周保灵灌录的《长城谣》,唱片编号是49849A,模板编号是S352852 华南管弦乐会伴奏,属于香港和声歌林在1941年灌录的一批抗战歌曲唱片之一。和声歌林当时很多唱片在香港录音,在上海生产制作唱片。上海沦陷后, 就改在印度生产制作唱片了。

香港华南管弦乐团1940年由林声翕创建,担任指挥。他的夫人即是女高音、独唱《松花江上》的辛瑞芳。作曲家、音乐教育家、指挥家,广东新会人林声翕于1936年,应聘赴香港哥伦比亚唱片公司,担任作曲和编曲工作,并主持灌制唱片。抗战时期,期间写下了不少爱国歌曲。

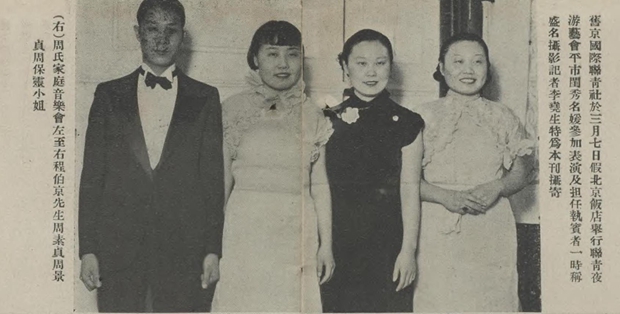

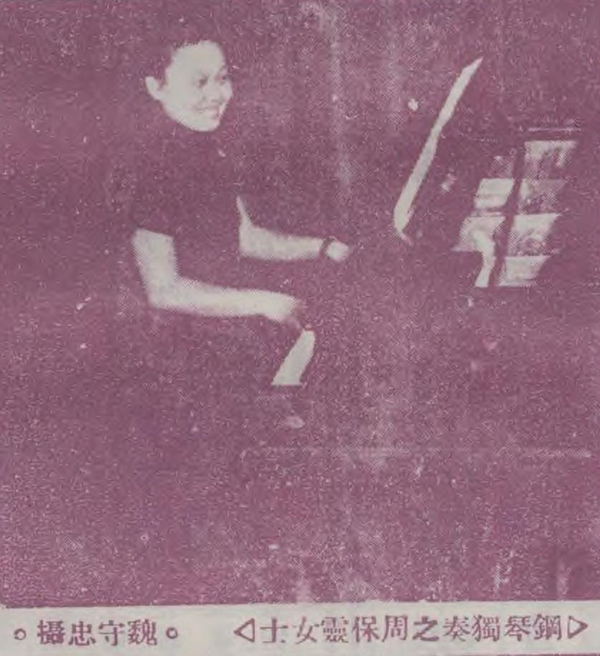

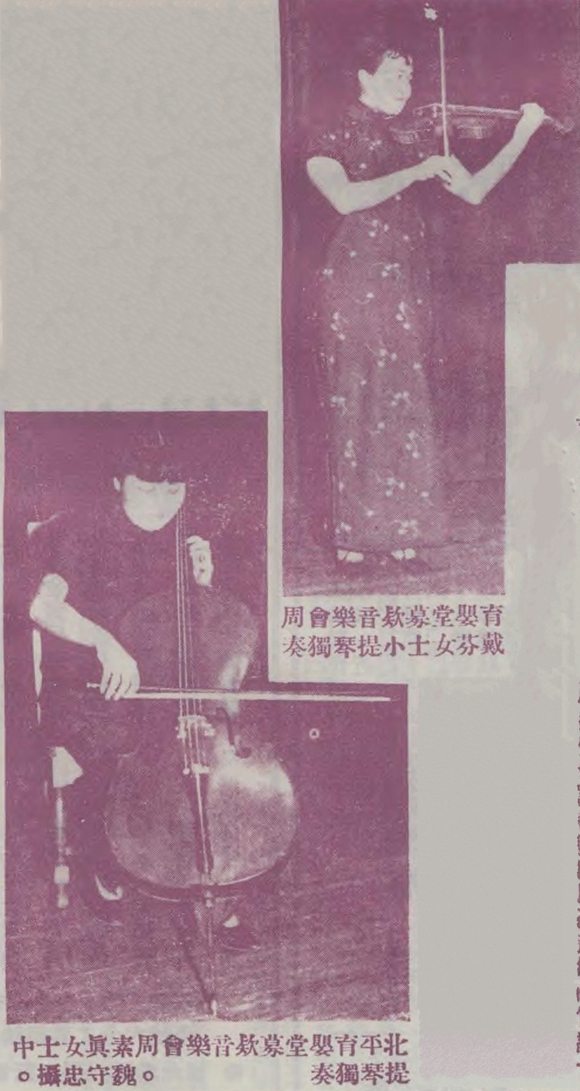

长城谣 - 周保灵 香港和声歌林 49849A(1941年)

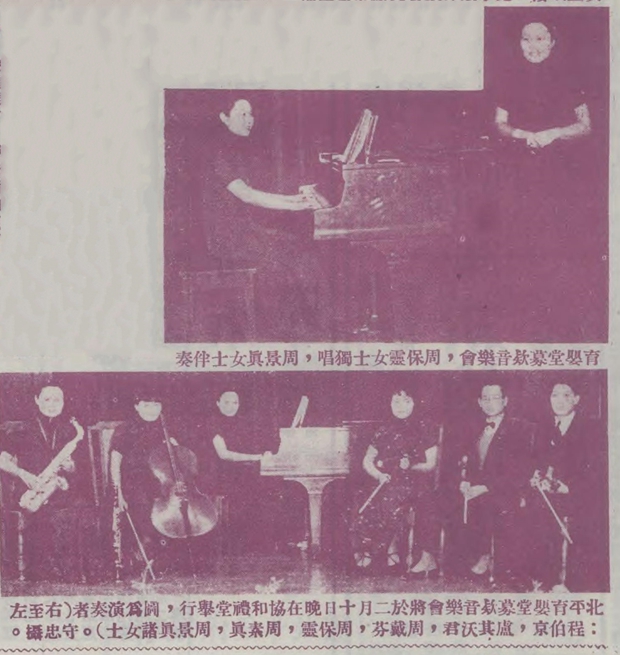

关于周保灵,她真是始终走在时代前列,跻身精英,全面发展的人才了。她的家庭情况现在能找到的很少,1937年5月在她获得平大女院英语演说第一名的时候,报章有过访问,使人得窥一斑。她的父亲周福全是留英的博士,以报章语气看,应是北平名流,家境应该很优渥,家中还组织有周氏家庭音乐队,报章报道也说是乐队蜚声北平艺坛。她有两个哥哥,在乐队中担任演奏,四个姐妹,两个姐姐,一个钢琴(周景真),一个小提琴(周戴芬),只有周保灵和周阿黎是独唱,还有一个大提琴(周素真),还有一个拿萨克斯的,很可能是周阿黎呢。周保灵在平市歌唱比赛中曾获得第二名一举成名(1935年全市中小学唱歌比赛个人独唱,第一名是恽慈),拥有自己的一部分听众。一个姐姐是燕大的,一个姐姐是中西女学肆业,后来都留学美国。程周景真之后应是结婚了,被冠了夫姓。夫婿也出现在家庭音乐队里,叫程伯京。另有一男性出现在家庭乐队中,卢其沃,不知是上述姐妹中谁的夫婿?

周保灵小学是在北平慕贞小学,她谈到那时就有英文功课,学校教员里美国人很多,学习唱歌音乐时与教员蓝美瑞女士等谈话,都是英文。平时她也爱看英文电影杂志和英语短文。指导她比赛的赵*莲教授,其母亲就是英国人。她的中学是贝满中学,曾多次代表贝满出战体育比赛。大学是北平大学,时间是36年,正取平大体育专修科(共取11人)!

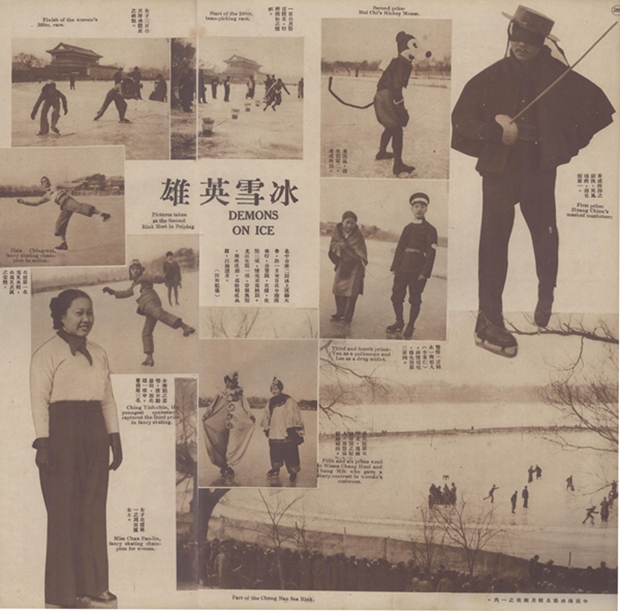

1935年,周保灵在北平全市中小学歌唱比赛中获得个人独唱第二名(第一名:恽慈,小学歌唱冠军:池元又),一举成名。

周保灵的体育活动和音乐生活一样极丰富,排球、篮球、垒球、标枪、铁饼、垒球掷远,都是球队队员,还有速度滑冰和花样滑冰,还上过新闻报道。

1935年1月25日,第19届华北运动会冰上表演会如期在北平中南海公园开幕。是有文字记载以来中国举办的第一次综合性“全国”冰上运动会。约有千人前来观看,入门券4角一张。项目包括速度滑冰、花样滑冰(个人)和冰球。这届运动会选拔出了代表北平参加同年1月25日举办的华北运动会冰上表演大会的运动员。

1937年1月30日上午九点,北平第二届冰上运动会在音乐声中拉开帷幕,这次运动会比赛场地在中南海公园的南海冰场。

上午是速度滑冰,分为男子高级组、男子初级组和女子组,比赛项目比较丰富,以男子高级组为例,不仅有500米、1500米、5000米、10000米和2000米接力比赛,还有600米倒滑、100米拾豆競走等趣味性比赛,其中拾豆竞走类似于冰上折返跑。参赛队员中绝大多数是男运动员,女运动员仅有3名,所以格外显眼,吸引了记者更多的关注,她们的倩影也因此留在了当时的一些报纸上。三名女运动员分别是许宝玲、周惠玲和周保灵,由于女运动员太少,比赛仅设300米和600米两个项目。

下午的比赛项目是花样滑冰和化装溜冰,参加者不乏当时的社会知名人士。男子花样滑冰被夏承楣和夏承楹两兄弟夺走了冠亚军,此二人是北京冰场上的常客,夏承楹在1939年和同样喜欢滑冰的林海音结为伉俪。

女子花样滑冰比赛本无人报名参加,为了保留这个比赛项目,将参加速度滑冰比赛的周保灵临时调整过来参加了“一个人的花样滑冰”。由此也可看出,当时参与花样滑冰的人并不多,人们更多的是将滑冰当作娱乐项目而非竞技项目。

最后进行的比赛是化装溜冰,共有21名选手参加。在民国时期,最受人喜爱的冰上项目就是化装溜冰,参赛者将自己化装成各种角色,有的化装成一名剑客,有的化装成米老鼠,有的化装成清朝官员,有的化装成警察抓毒贩,有的儿童化装成老夫妇……奇装异服,很是热闹。

周保灵的文艺活动可见一斑,不妨略列一下:

34.4 全市春季球赛 垒球女高组

34.4 全市春季女子球类比赛 代表贝满女中 排球类出赛

34.5 全市春季女子球类比赛 第五周补赛 代表贝满女中

34.9 全市运动会 号码为40号

35.6 平市歌唱音乐会 周保灵女士最受欢迎 被安可,与小学歌唱比赛冠军池元又同台。

35.11 汇文中学举行水灾救济音乐会 池元又唱中西歌曲受热烈欢迎,周保灵歌喉婉转令人飘飘然

36.1 友于民众学校开游艺会,请周独唱。

36.3 北平联青社 举办联青夜 一千余人参加,在北京饭店大舞厅举行,美国大使馆乐队启奏,凌晨三时人未全散,宣景琳亦终场才离去。 周保灵唱三首西曲,周氏家庭乐队伴奏提琴及钢琴。乃翁周福全博士也在座,保灵歌声很多赞许,乃翁都谦逊以答,是小孩子玩玩而已,但脸上极显自得之色。

36.8 北平大学新生复试录取,平沪汉公384名,周保灵 体育专修科(属于正取11名之一)

36.10 北平大学选出男女足篮球队 周保灵 女子篮球队

36.10 全市球类大赛 女高篮球 平大队队员

36.10 北平基督教学生联合会举行迎新游艺大会 一千二百人,女子文理学院周保灵女士乐声起奏,大会开幕。

36.11 平市公理会青年联谊社 募款救援音乐会 周保灵独唱

36.11 北平育青广播电台 七时二十分 周保灵独唱

36.11 全市公开室内篮球赛 女子组 女院篮队

36.12 青年会女会友济贫游艺大会 女院周保灵、范德明等八女士之“女仙花”舞蹈

37.1 全市冰运会 个人女子组(三百公尺 六百公尺 一千公尺 )

37.1 北平全市冰运会 花样滑冰女子组

37.4 北平全运暑训班:女子网球入选 女子垒球入选 女子排球入选

37.5 北平大学女子文理学院 英语演说竞赛 决赛 周保灵冠军

37.6 北平全运暑训班 女子篮球报名

37.6 市青年夏季联谊会举行音乐表演 周保灵独唱三次

37.7 国立北平大学参加全市春季球类比赛选拔:女子垒球入选 女子排球入选

37.7 全运暑训班 田径组 周保灵 标枪、铁饼、垒球掷远

37.7 全运暑训班 球类预选 女子排球

38. 8 参加京津排球赛,代表北京队参赛。

1939.1.23 武汉合唱团定今晚六时广播演唱节目《上操歌》《靑年战歌》等,周保灵女士将独唱《政瑰三愿》。(南洋商报)

1939.3 武汉合唱团解散, 周保灵、谢锦标、李杰等第一批九人直接返港。(之后她怎么又到了桂林等情形不详)

1942 年 12 月 2 日,该会组织举办了盟国友人联谊晚会,桂林各界人士应邀出席,时有美国歌唱家黑石、女高音歌唱家周保灵及到会钢琴演奏家等人演唱和演奏了世界名曲。

1944年4月22日和23日两晚在艺师班礼堂举行。由石嗣芬、周保灵、何汉心、郭可诹、陈克灵及艺师班合唱团演出了《奔晨之海盗》、《蝴蝶夫人》、《浮士德》选曲等节目。

戏剧音乐舞蹈仲夏夜会 参加演出音乐节目的有区慕坡、苏高成、郭可诹、周保灵、凌金园、马礼全、冯瑰琦等。

在桂林时期,生于中美洲英属圭亚那,于九岁来港入读喇沙书院的张有兴,战时跑到后方,在桂林邂逅当时已出名,来自北平的女高音周保灵。在昆明则认识在战后引领他入政坛的先施少东马文辉。张氏后来成为香港钟表界名人,其于1945年创立的张连洋行(H. Cheong Leen & Co)早在50年代已是瑞士名表Breitling(中文名百年灵未知是否他起的)及Nivada(早年中文名叫利华达,后来改由冠亚代理,现称尼维达)在香港的代理,曾任香港钟表进口商会会长多年,目前仍为钟表商会的永远名誉会长。张有兴更多为人知是市政局主席及公民协会会长。

周保灵与张氏怎样结婚,又到了香港没有见到过详细的记叙,只在论述香港音乐的文中论到:从大陆来港定居的声乐教授胡然和赵梅伯,为香港培养了好几位歌唱家,前者的学生包括江桦、杨罗娜、周文珊、孙家雯、周宏俊、周保灵、王若诗等;后者的学生包括费明仪、李冰、韦秀娴、许元贞、庄表康、谭铁峰等。

之后,周保灵(Pauline Chow)就被冠以本港女高音,曾在一九五六年香港圣乐团的创团音乐会上担任独唱。她与丈夫张有兴的孙女张天爱,在香港芭蕾艺术方面尤其贡献良多。其他的音乐活动不多,可能与她加入富豪家有关。而另一位女高音李杰、谢锦标夫妇的两位千金,谢立群、谢达群,都成为钢琴大家。李杰以高龄103岁辞世,成为香港电台十大乐闻的候选新闻,为武汉合唱团画上一个完美的句号。

唯有报道称周是张的首任太太,不知其中详情,而张在报道当时也已经99岁了。他们的孙女张天爱的首任丈夫,是丽花髪廊时创办人Anthony Walker,其第二任丈夫即是Esprit老版邢李㷧,而邢李㷧的第二任妻子是林青霞!!所以才有女儿邢嘉倩(与张天爱所生)的幼儿中心开幕时张有兴以外公身份及林青霞以继母身份捧场合照。

1979年,周保灵在港去世,举殡送行人员有官绅名流、立法局议员、神父、各团体负责人近千人,备极哀荣。报端写的是“市局副主席张有兴夫人”,他们夫妇都是天主教,按天主教仪式举丧。

至于周小燕的唱片,要到1948年才灌录。1950年代之后,尚有斯义佳、姜成涛的版本。

模板:百代B1279 编号:百代35770B

1948年5月28日录音 1948年8月1日出版

斯义佳版本

姜成涛版本

最后回到“长城谣”,逸闻二则:

① 据说,刘雪庵到喜欢收集民歌的著名诗人安娥家中,学到一首山西民歌,后来他根据这首民歌的曲调创作了新的旋律,并与潘孑农的词配到一起,写成了《长城谣》。

(见《长江歌声》1981年第11期)。梁茂春主编,20世纪中国名曲鉴赏,安徽文艺出版社,2006.01,第103页

按:1937年,潘孑农写了个电影剧本《关山万里》,描写一位东北老艺人“九一八”事变后携老妻幼女流亡关内,颠沛流离中,自编小曲教育孩子牢记国仇家恨。途中,幼女失散,被一位音乐家收养。在广播电台支援东北义勇军的演唱会上,那幼女演唱父亲编的《长城谣》,父亲听到,骨肉重逢,但遥望故乡,有家难归……

所以也有人说是刘雪庵取自一首东北小调,这也很合情理。

② 1948年6月21日 中央日报 《月夜玄武湖愁听长城谣 》,谓此曲化自《新世界交响曲第二章》。

③有谓路明唱过《长城谣》,没见过具体讯息,不过路明1940年拍过《情人四万万》,主题歌歌名即是片名。这是路明到港后的第一部国语时装片,港地国光影业公司拍摄,但杜宇导演,而且合作的对手即是从武汉合唱团回港的郑秋子,而影片正是侧面描写抗战的影片。片子且有多首插曲,可惜未写明曲目。猜测路明可能在片中有唱长城谣。

还有两说,比较具体,但都同时有不确和失实信息,无法肯定。

路明不但善唱“悲歌”,也善唱“壮歌”。1937年抗日战争爆发,由路明主演的《红嘴唇》不得不停拍,但那首由她主唱的主题曲《长城谣》却广为流传:“万里长城万里长,长城外面是故乡…….”她唱得概激昂,唱出了对祖国的热爱和对日本侵略者的愤怒之情。一天,路明应电台相邀现场演唱这首抗日歌曲,听众反响非常热烈,纷纷打电话到电台要求路明再唱一遍。那天,路明一连唱了三遍《长城谣》

孙孟英编著,影记沪 上 明星照,生活·读书·新知三联书店,2017.08,第53页

《长城谣》是电影《关山万里》的插曲,由路明首唱。上海失守后,周小燕教授在新加坡应百代公司之请,将该曲录制唱片。于是,《长城谣》不仅传遍了大后方,也激起海外侨民的爱国热情。 余峰主编,论刘雪庵,,2007.11,第319页