《探亲相骂》、《新探亲相骂》、《探亲家》

《探亲相骂》又名《探亲家》,在昆腔中算是一出梆腔杂剧,《缀白裘》上标明曰“梆子腔”,亦叫吹腔,道(光)、咸(丰)之际,乐风渐变,趋重京剧,自后内廷传唱,常例皆京昆并奏,故率将昆曲阑入,各地伶人遂已相沿成习,意谓亦在京戏范围。实则此剧纯用吹腔,固犹是昆曲之面目也。唯服装做工,则因时会而迁移,间有不相沿袭者,而唱白腔,调悉与《缀白裘》同(调门悉用【银纽丝 】曲),惟依昆曲原本,尚少末后与男亲家相遇,重延劝解,两亲母和好如初之一段,大率为演京剧者所删矣。(《清稗类钞》)

《北平俗曲略》中说:《探亲家》一剧,初见于《缀白裘》(银纽丝见于野获编时尚小令,不知同否),名《探亲相骂》,其后二簧戏里也有《探亲家》一出。昆曲的探亲,是从南方传来的,故名 【南探亲】;二簧的 【探亲】,是北平仿作的,故名 【北探亲】,亦称【新探亲】。现在北平用【银纽丝】歌唱的曲本不算很少。不过很完全的只有《探亲家》、《一更里盼郎》、《婆媳顶嘴》三种。

本戏讲述一乡下妈妈嫁女野花于城中旗人李氏,后携子前往探亲,知女儿受虐。见李母后,言语失和,互相骂詈,继以相打。此戏写的维妙维肖,是出很好的滑稽戏。此戏通场用“银钮丝”唱法。见《缀白裘》。昆曲、高腔均有《探亲记》,汉剧有《看亲家》,秦腔有《亲家打架》,楚剧、湘剧、河北梆子亦有引剧目。【银钮丝】是一个轻松、愉快的曲牌,叙事抒情均可,系明代流行于北方的小调,后在江南也流传很广,在京、昆、扬剧中也有这个曲牌,叫【探亲相骂】。弹词大都用于女声三姑六婆等人物的演唱,在长篇《三笑》、中篇《罗汉钱》中大家都可以听到这个曲牌。1963年滑稽戏《满意不满意》中小杨的转变(小杨天笑)的唱段亦是。弋阳梆子秧腔戏,俗称扬州梆子者是也。昆曲盛时,此调仅演杂剧,论者比之逸诗变雅,犹新剧中之趣剧也。其调平板易学,首尾一律,无南北合套之别,无转折曼衍之繁,一笛横吹,皆一二日,便可上口。虽其调亦有多种,如《打樱桃》之类,是其正宗。此外则如《探亲相骂》,如《寡妇上坟》,亦皆其调之变,大抵以笛和者皆是,与以弦和之四平腔 【 如二黄中《坐楼》。】 及徽梆子, 【 如《得意缘》中之调,即就二黄之胡琴以唱秦腔,似是而非,故只可谓之徽梆子。】 均不类。昆曲微后,伶人以此调易学易制,且多属男女风情之剧,故广制而盛传之,为昆曲与徽调之过渡,故今剧中昆曲已绝,而此调则所在多有也。

扬剧的前身是扬州的香火戏、花鼓戏和清曲。扬州又是是徽班发展和繁荣的中心,也是作为京剧史开篇的清代乾隆年间四大徽班进京的出发地,到了太平天国时期,扬州是清廷江北大营所在地,是主要战场,戏剧繁荣局面随之荡然。然而,随着徽班东移,徽剧却在里下河农村得到了更为广阔的生存空间,以至里下河徽、京班勃然兴起,其影响一直延绵至今。而香火戏、花鼓和清曲在这些农村地区也同样活动频繁。这就从时间、地域条件上形成了它们的密切关系。那些以所谓“打对子”为特色的花鼓小戏并一直被视为扬剧传统剧目的如《种大麦》、《磨豆腐》、《打花鼓》、《探亲相骂》和《张古董借妻》等,均为在扬州一带活动的徽班演出剧目,也就是说,这些剧目均源于徽剧。

徽剧,主要流行于安徽省境内和江西省婺源县一带。明末清初,乱弹声腔传入安徽一带,与地方声腔及民间音乐结合,在安庆府的石牌、枞阳、桐城等地形成拨子。

乾隆年间,拨子与四平腔脱胎而来的吹腔逐渐融合,形成二簧腔。

二黄腔又与湖北西皮形成皮簧合奏,奠定了徽剧的基础。

徽剧的音乐唱腔可分徽昆、吹腔、拨子、二簧、西皮、花腔小调等类。其中花腔小戏有《李大打更》、《探亲相骂》等。

道光朝,京都剧场犹以昆剧、乱弹相互奏演,然唱昆曲时,观者辄出外小遗,故当时有以车前子讥昆剧者。《国剧运动》:“道光末、咸丰初的时候,三庆班程长庚,四喜班张二奎、春台班余三胜先后出现,这些人都是唱二黄须生的,到同治年间,如日方中,誉满全国。据老辈人说'每到戏园听戏,总将中场的昆腔戏让过去,约到四、五点钟时,才专门去听那几出二黄,迨至光绪初年以后,戏班中人觉得唱昆腔戏费力不讨好,遂将昆腔戏免除,若偶尔唱一出昆腔戏,大家反觉以为新奇了’”。(可见昆腔与二黄本来同台演出,曾一度被免除,后来才又恢复了。)(这是昆剧与京剧,然后一个式微,一个勃兴。)

可见《探亲相骂》的流传大致是昆→(徽、杨)→京。

同治、光绪年间,在“同光十三绝”中,以演丑角而有“天下第一丑”之称的刘赶三,《清稗类钞》中曾评价他“性至木强,屡辱不改,肆口伤众”,上至王公亲贵,下至高官大吏,几乎没有他不敢讥讽的。(《清稗类钞·谏诤类、讥讽类、优伶类》)

有一天,刘赶三跟戏班子进宫演一出叫《秦淮河》的戏,他忽然高声呼道:“排五的排六的排七的都出来见客呀!”惇亲王奕誴、恭亲王奕䜣、醇亲王奕譞正好排行老五、老六、老七,当时京城的妓女也是以排行相互称呼。因此,刘赶三这是故意戏弄三位王爷,在座诸人无不掩嘴偷笑,就连慈禧太后也乐不可支。惇亲王向来是个暴脾气,听说这事后,忍无可忍,命令侍卫抓住刘赶三,噼里啪啦地打了他四十大板。

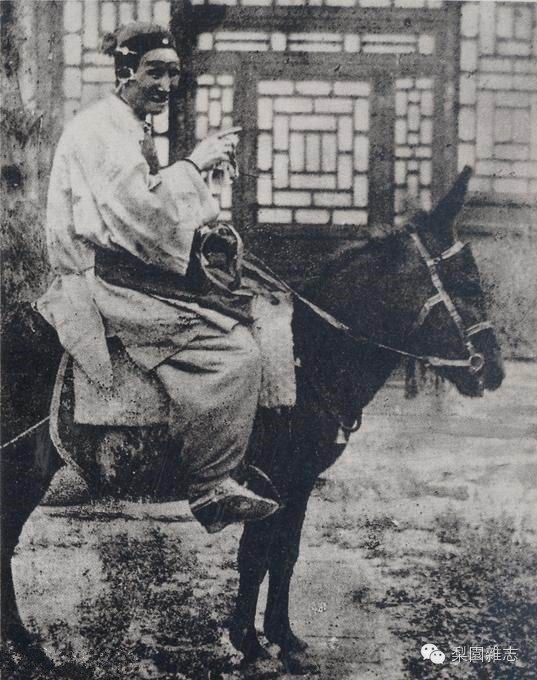

挨了板子的刘赶三并没有改变其讽刺现实的个性,甲午战争期间,李鸿章因作战不力,被光绪帝下旨褫夺黄马褂、摘去三眼花翎。刘赶三演戏时,总爱骑着自己豢养的黑色白蹄的驴子登台,以博众人一笑。有一天,刘赶三赴湖广会馆堂会,出演《探亲相骂》一戏时,他牵着驴子出台,用鞭子指着驴子说:“你别动,否则我就剥了你的黄马褂,拔掉你的三眼花翎。”满堂观戏的人哄笑不已,都明白刘赶三这是借着驴子讽刺李鸿章呢。当时李鸿章的长子李经方在座,听闻此话,怒不可遏,于是命令几十个家丁候在会馆门口。不一会儿,刘赶三演完戏出门,家丁们蜂拥而上,拳脚相加,众人纷纷前来劝解,家丁们这才停手。等到徒弟们把刘赶三抬回家,已不省人事,过了一天,他便一命呜呼。(此说有考证并非刘的事,但拔花翎,扒马褂非自李开始,历来就有,刘以此讽刺官场也有几个版本,可能只有李这一点是被换上去,顶替被骂,让观众出一口被丧权辱国的恶气。)

咸丰八年(1858年)戊午科场案不仅是清代的科场大案,也是我国科举史上的大案、要案。这次科场案,先后受到惩处的共九十一人,其中斩决者五人,遣戍者三人,先是遣戍后准捐输赎罪者七人,革职者七人,降级调用者十六人,罚俸一年者三十八人,被罚停会试或革去举人者十三人,死于狱中者二人。平龄即死于狱中。大学士柏葰,成为中国科举史被斩决的职位最高的官员。据《梨园外史》等著作记述的人和事,认为此案始自刘赶三在阜城园演出时,台上“抓哏”揭露的平龄于是年科场舞弊之事。而演的剧就是《探亲家》!

平龄是旗人独生子,不肯读书求上进,专好唱戏,由于人长得好,又肯花钱,终于拜在当时红极一时的旦角方松龄门下。也因此忘乎所以,一直想在舞台上露一出。他的父亲忧虑他连个举人都考不上,就在那年托人走了后门,作弊让他中了举。并叫他考试当天千万不可外出,偏偏他应了堂会在阜城园首次登台露演的时间恰恰也在这一天八月初九日!平龄派了一出《探亲》,是倒第二出。结果那日刘赶三毒舌发作,“《探亲》已演到备驴的那一节,赶三儿竟把自家平时骑的一匹驴牵上台来。说也奇怪,那驴在台上十分驯熟,观戏人无不喝彩。只听得赶三儿道:'这孽畜虽不是唱戏的儿子,上台可真不含糊!’众人知道他是在取笑平龄,又是一片彩声……”结果两人发生了争吵,彼此结下了“戏仇”。是年九月,乡试发榜,平龄中试第七名。十月初五日,正是郑亲王端华的生日,“演戏招宾。那日朝中亲贵以及大小官员,谁不去捧场上寿!平龄父子也在其内,将从礼堂退出时节,赶三儿正在台上演戏,扮的是僧道一流;一眼瞧见平龄,忙提着极高的嗓子道:'分身法儿,只有新举人平龄会使。我知道他八月初九那一天又是唱戏,又是下场去考,真是个活神仙。’平龄羞的面红过耳;再看那出戏是新排的《钧天乐》,是用尤西堂昆曲旧本改的乱弹,恰是讥骂科场的戏。平龄坐不住,只得溜了。”然而,平龄科考舞弊的丑闻迅速传开了。很快,御史孟传金疏劾“中试举人平龄,硃墨不符,物议沸腾,请特行复试。”接着顺藤摸瓜,一直查到主考官柏葰听受嘱托,副考官程庭桂收受条子的事件,于是,由刘赶三引发的咸丰戊午科场大案发生了。受腰斩而死不成,连写七个“惨”字的,正是这位主考官。

到三十年代末四十年代初,这戏多半打入小玩笑戏一流里去了,与《闯山》、《入侯府》、《双背凳》、《一匹布》、《小过年》、《荷珠配》、《扫地挂画》、《打灶王》同一命,真正的名伶谁也不肯动。

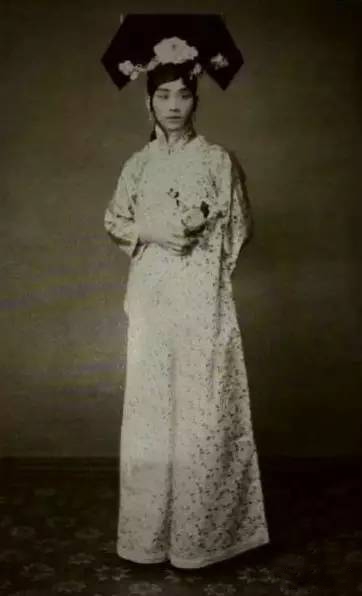

民二三的时候,王瑶卿和张文斌在吉祥园,曾压过大轴,王瑶卿扮旗装本是一绝,不但派头好,而且做的细腻,见了亲家母,身子向后一靠,活现出一种懒旗人的样子来,更妙的是,他去高尚旗人,如《雁门关》一类的宫装戏的举止动作有华贵气,同是一样人,这出戏就是中等人家的气派,不然不会与乡下人作亲。孟小如未改须生时,和李敬山是对手,荣蝶仙亦喜欢唱。

民七八年,昆弋班荣庆社在京,陈荣合反串过,玩艺比皮黄班多得多了。张荣秀本是京东人,本地风光,更比荣合强的多,只可惜扮旗人的装扮不好,一切都不像,可惜京伶门户之见太深,不然的话,叫张荣秀和王瑶卿合串一次,岂不成为千古绝调了么?后来,荀慧生与马富禄、马富禄与李玉茹也演过。

昆腔班里,桂姐是正角,不但有几段唱,还有白口,向母亲大诉其委屈。鼎鼎大名的昆曲大王韩世昌,曾去过桂姐,陈荣合扮乡下妈妈,骑在驴上还唱乡下曲,满头上插些野花、金簪子一类的,极合剧情。另外还有四或八个杂角,分扮赶集人,路遇老妈妈,还寒暄一大阵子,老妈妈自述进城看女儿去,那些人还表示出很羡慕的样儿,她也露出极得意的状态来,乡下人向高里看城池人的心理完全描写出来了。

后来亲家俩见了面的唱比现在也多的多,只“听一言来怒气也么升——也么消——也么高——也么差……”就有十几个,最好吵起来一打了事,要提到已死的老旗人奎星垣唱这出更有新花活了,起打的时节,双方都邀了帮手来了,城里那面邀来几大行,都是穷旗人的正式勾当——扫土米的,——运私酒的,——换肥皂的等等,手里拿着簸箕、扫帚、猪胞等本行用的东西,对方邀来的是三河县的老妈,头上梳着平三套、苏州撅(均老式妇人发式名词),手里的法宝是刀子、剪子、锥子,双方混打一锅粥,和昆弋班的《下河南》差不多,奎星垣在天和园这戏一贴就满。

现在我们能看到的,扬剧、徽剧当中都无甚可观,甚至不能引人一笑。与上述老戏的回忆,何可以道里计?京剧中还有荀慧生与马富禄、毛世来与詹世辅、韩世云的唱片可听。马富禄之侄马元亮在国民党军队剧团,后入台湾大鹏京剧社,与廖婉芬有录像,好在本子全,与前辈的精彩纷呈不能比。宁波有传统小调《相骂调》-- 【亲家姆探亲】,纯粹宁波话,词倒是民妇相骂,用土话说“煞刻”!最引人入胜的当数奎星垣的演出,当今小品又能如何?可惜直接标北平吹腔的景玉峰、汤桂芳版本听不到。

( 荀慧生 )

《探亲相骂》马富禄饰胡氏 李玉茹饰李氏)

李丽华、严俊的《新探亲相骂》,大长城唱片 1034,这个分明是打了时空审美差,有人爱听无人愿演,时代曲插一脚正好。与戏剧中相比,它还自我净化了呢。比如戏中有城里亲家请乡下亲家喝茶,乡下人不懂得好茶叶毛尖,就去茶杯里捞那个茶叶,还说是“捞毛”。捞毛是以前妓院行话,称呼打杂人等中伺候汤水和洗澡等事的。城里亲家和乡下亲家讲起土话“客”的时候,说乡下亲家这么大年纪还接客,乡下亲家反驳说:“我不接客,我有个干姐姐荀慧生她才接客呢。”当然“反三俗”专家们,子子孙孙哪个时代都不会舒服的。

荀慧生 马富禄 探亲相骂 (1930年3月21日大中华公司唱片4面)

毛世来 詹世辅 韩世云 探亲家

王德山 红菊仙 探亲顶嘴(1909-1910年百代唱片)

筱桂荪 赵佩英 探亲相骂(蓓开唱片)

庄海泉 袁玉梅 庄月娥 探亲相骂(高亭唱片)

徐慧珍 探亲相骂调 (甬剧)

乐静 相骂调【亲家姆探亲】(宁波传统小调)

徐雪月 陈红霞 探亲家(1960年评弹)

李丽华 严俊 新探亲相骂(时代曲)

周璇 天堂歌(时代曲)