万丽与曼莉

“胡尔奇”是古今汉文文献中对蒙古语“hugurci”的意译术语。这一术语由词根“胡尔”(hugur)和附加成分“奇”构成,意为“胡琴演奏者”。19 世纪以后“胡尔奇”已成为科尔沁职业音乐艺人的专称。

近现代在蒙古族地区形成了相当规模的民歌手和胡尔奇队伍。20 世纪上半叶的内蒙古东部地区,出现了“家家有胡琴、村村有胡尔奇”的繁荣景象。据不完全统计,新中国建立初期著名胡尔奇人数达到 287 人,而散在民间的不知名的胡尔奇,不计其数。他们对蒙古族叙事民歌的产生和流传起到了非常重要的推动作用。

自 19 世纪中叶开始,随着清政府蒙禁政策基本失效,内地破产农民陆续来内蒙古垦种草原,农业区逐渐扩大。20 世纪初开始,清政府原来对开垦的默认态度变为鼓励政策,大力推行“放垦草原移民实边”政策,加强了内地农民涌入漠南地区的力度。后来,卓索图盟蒙古族农牧民失去了赖以生存的草原,大量涌入了科尔沁草原,也带来了土默特、喀喇沁部特有的民间音乐——长篇叙事歌和乌力格尔,这样便使科尔沁原有的歌唱艺术得到了进一步充实。晚清时期,科尔沁草原被大面积开垦,牧民被迫弃牧从耕,开始了半农半牧的定居生活。生产生活方式和生存环境的改变使得原有游牧生活的蒙古族长调民歌逐渐萎缩,取而代之的是体现世俗生活的叙事民歌。蒙古族叙事民歌是蒙古族从游牧社会过渡到半农半牧或农耕社会的必然产物。

随着蒙古人开始经营农业以后,不得不改变原有的游牧生活而开始定居。定居后必然产生自然屯,自然屯的出现标志着听众群的形成。胡尔奇与听众之间的关系是一种互动的关系。艺人的行为在与普通民众形成互动与共生关系的同时,也催生了新的民间文学体裁——长篇叙事民歌的兴起。

在民间,很多胡尔奇参与了蒙古族叙事民歌的初期创作。据民间传说,在科尔沁草原上,小伙子如果看上一个姑娘或与相恋的情人不幸分离,要专门带着礼品请求当地有名的民间艺人给自己编歌。若村里出现了一个勇士或英雄,村里的老人也会亲自找歌手或艺人编歌。而更多的则是民间艺人们常常被身边的一些美丽动人的故事所感染,几个人坐在一起,你一句我一句,不一会儿就哼唱出一首优美动听的民歌来。一首叙事民歌往往要经过几十个甚至几百个民间艺人的口头传唱和不断锤炼、加工,才成为久唱不衰的好歌。

著名胡尔奇却邦曾经与著名民歌手苏布江嘎合作,创作了《万丽》、《东贺尔大喇嘛》、《色登乌云》等二十余首民歌 (叁布拉诺尔布、王欣《蒙古族说书艺人小传》,辽沈书社,1990 年版,第 7 页。);通辽市科左中旗著名胡尔奇特古斯创作了《猛士——赛兴嘎》、《探花》(即《昙花》、《宝音贺希格大喇嘛》——引者注)、《韩秀英》等叙事民歌 ;长篇叙事民歌《扎那、巴拉吉尼玛》是由阿拉塔(1896 年~1976 年)胡尔奇所作 ;据说,著名胡尔奇吴钱宝,“一生创作十几首蒙古民歌、能演唱 100 余首。” ;胡尔奇跑不了创作了《阿拉塔姑娘》、《王希成》(《王喜生》)等十余首叙事民歌。通辽市扎鲁特旗著名胡尔奇琶杰曾创作或改编六首叙事民歌:《玛尼大夫》作于 1935 年;《白虎哥哥》作于 1927年;《西殊梅林》曾为东扎鲁特民歌,今天所传唱的异文,是由琶杰和扎那两位胡尔奇共同改编而成;《苏木茹》是琶杰创作于1930 年,《陶格斯昂嘎》创作于 1938 年 。他与另一位说书艺人希尼尼根合作,创作了《道尔吉之歌》、《道尔基署长之歌》、《白虎哥哥》、《在诺颜庙上》、《玛日苏》、《都达古拉》等很多首民歌。兴安盟扎赉特旗胡尔奇铁钢创作了《嘎达梅林》、《寻人歌》、《乞丐歌》、《昨天的梦》等歌曲。

摘自 ——论近现代蒙古族叙事民歌的兴起—以科尔沁地区为中心(包海清)

由此我们得知,蒙古民歌《万丽》,是一首创作曲,曲作者是著名胡尔奇却邦曾经与著名民歌手苏布江嘎。根据胡尔奇的产生和繁荣年代,时间歌曲诞生推测是在20世纪初至30年代,因为到了30年代中后期,这首歌通过新疆哈萨克人的传播,已被王洛宾采集到,并重新编曲过。

1934年,新缰一部分哈萨尔克族迁居青海。当时,作曲家王洛宾随由丁玲任团长的西北战地服务团,欲往新疆开展工作。由于军阀盛世才没有给与积极配合,服务团去新疆无望只能滞留兰州,于是,王洛宾开始到民乐县哈萨克人当中采风。在与哈萨克族歌手的多次接触中,他不仅熟悉了哈族的民歌音调,而且对哈萨克族的民族性格、生活习俗、历史状况也有了初步了解,记下了《流浪之歌》、《我等你到明天》、《羊群里躺着想念你的人》等一些民歌。

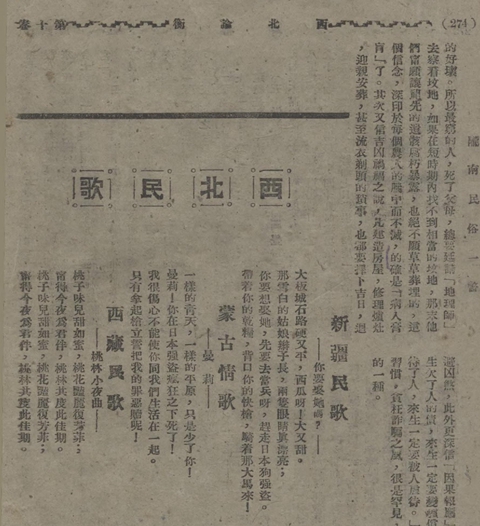

1938年—1939年又有一大批哈萨克族族群来到青海。王洛宾于1939年春天来到青海西宁,再次与哈萨克族民歌结下了不解之缘。并在此时采集到了这首歌曲,歌词内容还有抗日的成分。到1942年,人们已经可以在期刊《西北论衡》上,看到此曲《曼莉》的歌词,标明:蒙古情歌。这与后面黄清元的回忆,以及现在对这首歌的标注都是一致的。

新加坡资深广播员,丽的呼声广播电台任播音员徐惠民,有一篇文章《黄清元有先见之明》谈到《曼莉》:“我原听说《蔓莉》是蒙古歌曲,但黄清元纠正我是新疆民歌。是的,那是‘西部歌王’王洛宾在1939年前后以哈萨克曲风改编创作的,但歌中叙述的是一对蒙古族情侣——山道儿与蔓莉的真实故事。他俩同为宣传抗日而奔波,后来女主人公不幸牺牲,临死前嘱咐爱人要把救国事业进行到底。“文中的纠正恰恰是错的,不知是否是受到《西北论衡》这个文章的影响,它的头一首是一首新疆民歌,就排在《曼莉》边上,仰或是因为王洛宾接触到的哈萨克人来自新疆?总之,这一点,黄清元没说对。(也可以反证:找一找,新疆民歌里有没有这一首。)

黄清元还透露说,他在华义中学念书时,其音乐老师就是来自中国的著名艺人姚萍。姚萍是新加坡人,十几岁来大陆读书,后来成为电影明星,参演舞台剧,粤剧,52年回新加坡。

但下一点,黄清元说对了,他提到一位槟城作家添加了前面两段歌词,成了一首单纯的情歌。

在《大马中文乐坛酸甜苦辣五十年系列》这篇长文中,提到此曲在星马的词作者:黄霜仁(原籍福建惠安,毕业于苏州成列体育专科学校),1932年在槟城锺灵中学任体育老师,直至1970年2月28日退休。对歌唱活动拥有兴趣,与歌台及歌星结下不解之缘,并应朋友同学之邀,为曲子填词,当年在歌台流行时代之作计有《蔓莉》《永远想你》《心上人回来相见》《安娜姑娘》《归家心如箭》《拉莉达》《送别》《第二个梦娜》等。其中尤其《蔓莉》最为脍炙人口,流行多年,为大马乐坛早期一首经典流行曲。这篇文章还提及林仲康是《蔓莉》的原唱者。但此前考证的人,也没有考证出林仲康的情况。

2002年4月20日槟城光明日报“花样年华”老歌版位访问林仲康的报道:

1956年,林仲康在槟城大世界娱乐歌台主办的槟吉玻(槟城,吉打和玻璃市)区歌唱比赛中,凭一曲蔓莉夺得了冠军的荣衔。

-根据林仲康的回忆,他和音乐结缘来自高中时代,他的音乐启蒙老师就是当年在槟城钟灵中学任教的蔡伯龙老师。蔡老师是校内管弦乐队的指挥兼指导。他从蔡老师身上学会不少乐理。至于演唱方面,却是无师自通。

这位考证的人列了一些年代,其实是星马港台地区的流行情况:

年代不详,《蔓莉》,林仲康

1962年,《蔓莉》,黄淑芬

1966年,《蔓莉》,黄清元(应为65年,黄清元自己回忆是新加坡独立那年灌录的)

1966年,《蔓莉!亲爱的蔓莉》,魏民 邝玉玲

1967年,《蔓莉》,谢雷