不一样的月光:从《莎韵之钟》到《月光小夜曲》到《每当变幻时》

一切的缘起,都发生在1938年9月,日殖台湾时期,宜兰县泰雅族利有亨社,发生了山洪爆发,致人坠亡的地方事件。就像今天我们会遇到的,县级下面的偏僻乡镇发生山洪泥石流,造成人员伤亡一样,且只有一人伤亡,是极小的地方新闻。

然后政治来了,事实上,政治本就无处不在,此小事件不幸“中彩”了而已。它掀起阵阵波澜,这一事件还有它衍生出来的歌曲都风浪里载浮载沉,历经多年。好在艺术最终没有完全被政治奸杀,那首悦耳动听的歌曲传承不断就是明证。甚至,歌曲还开启了历史的时空之门,成了还原历史的一个密码。

让我们穿越时空,回到1992年:一位16岁的日本高中女生来台参加羽球赛, 在KTV唱卡拉OK时,听到《月光小夜曲》,很喜欢这首歌,回国后将这段游记投稿报刊。经过媒体追查,才得知这首歌的原曲是《莎韵之钟》,后来日本NHK电台前来台湾拍摄《莎韵之钟》记录片, 追寻这段殖民地时期的历史往事。

1997年,南澳乡公所设置「莎韵纪念公园」,放置重铸的莎韵之钟。

2004年10月份于桃园龟山、南投水里、云林莿桐;由台湾文建会主办,台北爱乐文教基金会承办,台湾原住民原缘文化艺术团负责演出之原住民歌舞剧〈莎韵的故事〉。

2007年11月23日至24日国立台北教育大学亦于宜兰南澳举办名称为「台湾的历史记忆-莎韵之钟殖民地文化的国际学术会议。会议中,不少台、日、中、韩学者及事件见见证人应邀参加。

十年后的2007年, 台湾电影《练习曲》,描述一位年轻学生骑著单车环岛旅行的故事,《莎韵之鐘》的景点及歌曲,成为电影的片段。

这一年的11月初,武塔国小的校长带著30几位学生,经过一整天的长途跋涉,返回到僻远山区的利有亨社部落寻根。 这条几近荒废的旧路,就是当年少女莎韵扛著行李曾走过的路。这条旧路,如今被登山客暱称为「莎韵之路」。

这一年的11月底,国立台北教育大学更首次在南澳中学举行两天的「莎韵之钟-殖民地文化国际学术研讨会」, 邀请日、韩、中、台学者与会,探讨《莎韵之钟》涉及的殖民地台湾的历史记忆。

2011年8月10日,业余登山家林克孝因为寻找莎韵之路而失足坠亡于南澳束穗山中,亦重新让台湾探讨起该事迹。

这是台、日方面的情况,实际上,政治与艺术,谁也完全消灭不了谁。比如华语圈中度曲的歌友们,很早就从《月光小夜曲》追寻到了《莎韵之钟》。我们不妨从头看起,相信有阅历的歌友们对其中的政治宣传一定很熟悉,至今很熟悉, 熟悉到了我们对它的肮脏下流早已麻木,不屑一顾。

先放上从日殖时期就有的官方版本:

1938年台湾日治时期的台北州苏澳郡蕃地(今宜兰县南澳乡)莎韵(サヨン)是宜兰县泰雅族利有亨社的原住民,1921年出生。在她17岁那年(1938),族里「利有亨教育所」的日本老师田北正记(南澳蕃童教育所从事教职的警手,台湾日治时期总督府行政体系中为最基层警察,并代理老师,负责教习原住民日文)收到征兵召集令(9月),特商请莎韵(泰雅语:Sayun Hayun 日语:サヨン)协助搬运行李。莎韵在溪水暴涨的危险下,替田北老师扛行李,结果在渡过武塔南溪时,在南溪便桥上失足,被暴涨的溪水冲走,最后只打捞到田北老师的行李。台湾总督为了表扬莎韵义行,颁赠予当地的纪念桃形铜钟,即称莎韵之钟。

现在来撩开历史的面纱:

台湾的网友真是有心,找到了当年的报道和报纸电子版:因利有亨社位于南澳深山,又是意外伤亡,所以实在是小事件,真是豆腐干似的一块,它的报道是原始可信的:

9月29日,台湾第一大报《台湾日日新报》刊出简要新闻报导,标题是「番妇渓流に落ち,行方不明となる」(蕃妇落溪,行踪不明)。具体报道如下:

苏澳郡番地リヨヘン(riyohen)社三十四番户户主之六女,蕃妇サヨンハヨン(sayon hayon)﹝17﹞于27日凌晨五点在同社者十一名送别下,替要下山的警手柿田搬运行李,途中タビヤハン(tabiyahan)之下方南溪架设之临时木桥通行中,滑足坠落于前晚豪雨激增之洪水中下落不明......后来日警于坠落地点十五丁之下流发现サヨンハヨン为警手柿田担送的三个皮箱,其尸体尚未发现。

因此可以看出:サヨンハヨン即沙韵 .哈勇(泰雅语:Sayun Hayun ),沙韵确有其人。リヨヘン即沙韵的故乡,今称「流兴」。

其实当时警手柿田只是下山,并非一般所说的「出征」。(这一点推断也有道理,对于热衷于政治宣传的政党或政权来说,如果是出征,报道中岂可放过?除非该报记者政治性不强,为党服务的政治觉悟不高。)

同年11月26日,经多日搜寻未果后,莎韵所属之半官方性质女子青年团团体,特地举行盛大的「少女莎韵追悼会」,开始被渲染成为「爱国行为」。参加者除了莎韵亲友同学及女子青年团团员、蕃童教育所教员、警手、警佐之外,台湾统治中央机关总督府,还由理蕃课长率领多位官员前往参加。而已于华北战场与中国作战的田北正记也从中国战场派发电报表答感激与怀念之意。

11月30日, 同报却有一标题「蕃妇の慰灵祭」,内容有:

苏澳郡下蕃地リヨヘン社蕃妇サヨンハヨン﹝17﹞同地教育所之老师田北警丁名誉之应召,同氏下山之行李搬运…评判同女之亲孝行,此次对恩师热心而蒙难,引起近邻同情,リヨヘン社青年团从26日早上十点于蕃地举行少见之慰灵祭......。

此时开始(操作得很早啊),事件对象已从警手柿田改成警丁田北,且日本地方政要云集此未曾有之盛大遗式。为何要这样改,说穿了不稀奇:

这是因为警手的位阶比警丁低下,沒有成为教师的资格,只有警丁才有可能成为莎韵的老师。这样才能完成日本政府「心目中的莎韵故事」即:「1938年泰雅族爱国少女沙韵,为送老师出征,不幸在暴风雨下失足掉落南澳南溪殉难,沙韵还和老师发生了一段爱情故事」,日本殖民政府这样编造虚构故事好看是好看了,也不见得高明。它运用新闻审查不彻底,不知道要抽掉9月29日那一版报道或开天窗,它笨手笨脚,比起有些同行来差多了。

12月6日,台北州知事藤田傊治郎,于巡视泰雅族部落时,听闻此事,特地前往莎韵墓地祭祀致意。除了慰勉家属、公开赞赏莎韵之「进诚奉公」精神,特地还做了一首诗。不但要求所属为之宣传,也向台湾总督府报告。至此,莎韵事迹引起多数官员重视。然而仅被视为地方事件,并未引起全国性的广泛重视。

1939年,流通全台的期刊《台湾爱国妇人新报》刊出一篇报导:《番界銃后哀话-乙女サヨンの死》。该长文详细报导雾社事件后,泰雅族利有亨社被强迫迁移至南澳后的皇民化现况,并以莎韵、田北正记师生情谊为报导主轴,除了赞赏莎韵「为国捐躯」外,也报导了藤田知事赠诗经过。(我们熟悉而又恶心的玩意来了。)作者加奈原楮在这篇报导中,则强调莎韵是自愿接受背负田北老师行李下山之任务,而非原先是为了服劳动义务之故。说莎韵毫无缺憾地发挥日本女性既英勇又美丽的特性,并悄悄的与日本军人勇于赴战而英勇牺牲作出结合。一个月后,原作者则将原文加注日文假名,转载于由台湾总督府国民精神总动员本部临时情报部所推荐之《台湾銃后美谈集》一书中 ,不过这事件却仍然没有引起广大的注意。

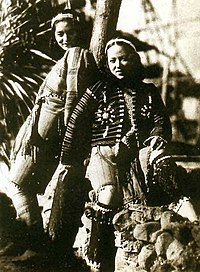

1941年2月20日,由全台高砂族青年代表领衔演出的「皇军慰问学艺会」于台北公会堂演出,其中以藤田知事诗文为蓝图的「サヨン少女を思ふ」歌曲为最受瞩目的表演项目。由莎韵之同学好友ナミナ(松村美代子,亦为原住民,此为其日本姓名)以泰雅语及日文演唱的女声独唱,因曲调优美,歌词感人,获得了现场一致赞赏,而这里面还包括台下观众之一,台湾总督长谷川清。在特地深入了解故事来龙去脉后,长谷川总督决定表扬此少女,并以此做为皇民化教育的宣导教材。

1941年4月14日,长谷川总督于总督府亲自接近莎韵家属与少女青年团团员,并颁赠一座刻有「爱国乙女サヨンの鐘」(爱国少女莎韵之鐘)字样的铜钟给相关人员,而至此,「莎韵之钟」一词成为台日两地争相报导的新闻报导。

因为正值中日战争战事胶着,莎韵之钟故事成为日本军国政府宣导的利器,不但台湾日本两地新闻广播媒体争相报导,也介绍莎韵遇难事件的详细经过。不但如此,总督府开始举办一系列相关纪念宣传活动,如立碑、画像、话剧、演唱、作曲。画家盐月桃甫曾至流兴社取材,创作一幅名为「莎韵之钟」的油画。

其中,「佳话サヨンの鐘」(佳话莎韵之鐘)的活动纸剧(纸芝居)与「サヨンの鐘」(莎韵之鐘)歌曲为此系列里面,较受瞩目两项活动。其中,原唱为40年代日本名歌星渡边はま子的流行歌曲《莎韵之钟》,该歌曲发行不久后,即风靡港、台、日、沪等地。后来,更被翻唱为国语歌曲《月光小夜曲》和粤语歌曲《每当变幻时》。事实上,雾社事件罹难之日本警官遗族,也是40年代日本知名歌手佐塚佐和子,也曾在1941年-1945年年间台湾巡回演唱《莎韵之钟》。

1941年年底,太平洋战争爆发,为了落实皇民化教育,除了要求知名台湾作家吴漫沙为莎韵立传外,台湾总督府情报部还特别出资委请民间电影业者拍摄电影《莎韵之钟》。

|  |

1942年电影【サヨンの钟】正式在台湾中部的雾社开拍,并于翌年在台、日、华北、上海、满洲等地上映。由台湾总督府、满映及松竹共同拍摄,由李香兰主演,知名导演清水弘执导,在上海上映时,名為“蛮女情歌”。而李香兰除了主演该《莎韵之钟》电影外,也演唱电影主题曲《莎韵之歌》而稍早之由渡边はま子主唱的流行歌曲「莎韵之钟」仅为该电影的插曲。该片拍摄地点也不在事发现场,而是在台中雾社地区,由于故事内容稍嫌冗长,因此票房不佳。

1943年,因大战爆发,殖民当局为强化原住民地域认同感,预定将利有亨(日语:リヨヘン)地名改为和风地名「鐘ヶ丘」,即取自莎韵之钟之典故[8],但未实现即战败。这个传奇故事,也仅短短流行几年而已,随着日本战败投降而划下了句点。

1945年-1980年代间,因为台湾戒严,台日断交等因素,莎韵之钟故事鲜少人提及,战前,莎韵的家属,被邀请在尊荣的总督府里受赠纪念钟, 以表扬他们的家庭里诞生一位这么优秀的爱国少女。战后,莎韵的家属面对新来的国民政府官员,则惊恐的否认莎韵的事迹, 强调这是日本人虚构出来的,以免被贴上「皇民家庭」的耻辱印记而遭到歧视。从此它遭到了冷落的命运,纪念钟下落不明,而莎韵的遭难纪念碑也遭到人为的破坏。

但稍稍撩起再次降临的历史面纱,还是可以看到一些影影绰绰的真迹:

莎韵的家属后代有人说,莎韵当时已是成年人,年纪比那位日本老师还年长, 根本不可能发生如《莎韵之钟》电影所描述的师生恋情剧情。

部落长老则说,利有亨社位于深山,日警驻在所的物资须从南澳街上採买运补上山, 日本人本来就是征调原住民轮流提供劳务,莎韵只是接到命令而去协助揹扛行李而已。当时同行的还有五、六位族人。

此后,台湾的许守明先生採访过沙韵的姐姐卓清香女士,由此获得了一些很硬的旁证:

1.莎韵当时是17岁;

2.卓清香女士表示当初驻在所警力单薄,部落每天要派五名原住民协勤,事件当天轮值的分别是:沙韵.哈勇、依摆.哈勇、巴干.雅各、依娃鲁.优贺及有劳.都鲁五人。田北警手要下山,即使当时山区因颱风风雨大作,这五名人员仍被迫必须帮忙。

3.田北(或柿田)并非沙韵的老师,也不认识,更没有恋情的可能。

林克孝先生《月光.沙韵.Klesan》一书中末尾的《泰雅妈妈》一章,曾经语带曖昧的描述一个故事,故事描述了沙韵落水后发生的一连串事件:落水的沙韵在下游被一位姓刘的老渔夫救起,却因为意外失忆,问不出身世的老渔夫不忍让沙韵流落街头,便收留了她。渐渐地,沙韵恢復记忆,开始发现自己似乎就是外头流传的那位传奇的「爱国少女」,她和老渔夫说,但老渔夫并不相信,认为只是少女自己的幻想,毕竟谁都想要成為那样故事中的主角。而沙韵自己的记忆也模模糊糊,外头流传的故事又和自己有那么一点的不同,便把这个疑惑藏在心中。只是日子久了,沙韵越来越确定自己的身世,便决定要将自己的身世公诸于世,然而当时日本战争打得火热,美军的砲弹毫不留情地轰炸整座岛屿,老渔夫劝沙韵再等几年。然而再过几年,国民政府来了,毁坏日本遗物的风声四起,却更不能将真相公诸于事了。沙韵就这样一直隐姓埋名,直到老渔夫去世,才偷偷跑回自己的家乡。她找到当年认识的老猎人,将自己的身世告诉了他,老猎人十分震惊和同情,便将沙韵安置在南澳山区的猎寮里,每天送食物上去照顾她。

林克孝便是认识了这位老猎人和其儿子,才得知这段故事。故事最后结束在终究无法阐明自己身世的沙韵,渐渐不再回到猎寮领取食物,也渐渐无人得知她的踪跡。林克孝更是描述了两则遇到山难,却因为感觉到有泰雅老妇人指引而脱困的故事。则莎韵成了台湾版的白毛女了。哀哉,不是哀莎韵,哀21世纪的华文圈,还在制造这样的故事,虽然好过那些血腥可耻的政治宣传,当同属无法自拔的漩涡里。

我不知道是否有泰雅族文字,只好依然称她为或写作为“莎韵”,受压榨与损害的泰雅族少女莎韵,再见了,在南澳武塔南溪不一样的月光中。

现在来回到歌曲上,除了李香兰、渡辺はま子,胡美芳与台湾渊源有自,也翻唱过此曲且在日本也广受注意。

岚吹きまく 峰麓ふもと(暴风雨吹袭着高峰山谷) |

花を摘み摘み 山から山を |

1960年代由周蓝萍重新填词的国语流行歌曲《月光小夜曲》,是改编自渡边はま子的《莎韵之钟》,而非李香兰所唱的《莎韵之歌》。张清真首唱。

填词、编曲:周蓝萍 |

1970年代香港卢国沾为女歌手薰妮把这首名曲重新填词,以粤语歌曲《每当变幻时》的歌名发行。由于曲子动听、歌词浅易、意境沧桑又寓意深刻,让它一发行就马上爆红,歌曲红遍大街小巷 当时有些感怀身世的计程车司机或劳工,下班后在海边纳凉时,每每拉开嗓门就大庭广众之中唱起这首歌来,成为一幕幕奇特的风景。

填:卢国沾 曲:古贺正男 |

一个民族消亡,不是指种群和土地,种群总会繁衍,土地不管国家的变幻,文化的消亡才是真正的消亡。内心家园的灭绝才是对一个种群最隐秘最彻底的灭绝,并且让你觉察不出灭绝的苦痛,觉察到了也有苦说不出。你连表达的手段都残废了!所以最打动我的,是《练习曲》那群老人,时空几度轮转,而过往看客和观众的反映却如此相似,政客文人对历史和人文的认识还是如此的低俗恶劣,看着影片中的那群老人操着熟练的日文唱起这首深印在台湾一代人心中的《莎韵之钟》,群山暮合,歌声苍凉四起,文化怎么抹煞?记忆怎么欺骗?政治怎样丑陋的表演,灭绝还在无声地继续,台湾乃至整个东亚文化圈的悲凉和寞落,都熔化在无边的月色和歌声中了。