无锡景(无锡景致)、卖油郎、五更鼓儿、照花台、怯五更、探清水河、花开等郎来

无锡景(无锡景致)、卖油郎、五更鼓儿、照花台、怯五更、探清水河

北京有照花台,天津有怯五更(想情郎),无锡有无锡景,扬州有卖油郎,唱法情绪完全各有风味。乃至在中国更广大的地区,已经吟唱了百余年,至今还为人们所耳熟能详。

有认为此曲源自于由北方传入南方的一首时调,名曰《侉侉调》。过去,北方人常称南方人为“蛮子”,而南方人则称北方人为“侉子”。由此可知,“侉侉调”最初应该是南方人对这首由北而入南的时调的一种称呼。还有一说似乎更具体些,然而最关键的出处,没有言明是引自"俗曲卷",更像是论者径直掺入了结论:

《词曲总集·别集·曲· 类选时尚侉调太平歌曲》俗曲集,一卷,清张子虚选辑。子虚,江苏扬州人,其他不详。所谓“侉调”,就是最初流行于奉天(辽宁省一带)后随满人一起入京的民间小调。太平歌曲也就是“太平歌词”一类的小曲。此书所辑都是当时流行于秦楼楚馆的俗曲共八十首,多为庸俗下流之作,也有少量反映了娼妓生活的痛苦和世态人情的作品。如《菜傭》《摘花》《刺绣》等。

以上两说也不确实,首先是由南入北还是由北入南就太臆测了!其次,“侉子”这个称谓倒是实际的,但由此反推曲牌名,则北方传入南方的曲牌也多,“侉侉调”岂不是成了所有南传北曲的总称才对?何以单独这一首说它来自“侉侉调”?其实此曲来自“侉侉调”是对的,但“侉侉调”未必是由北传南:(我稍微烤一烤,烤焦了诸公勿骂。)

清代内府档案、剧本中时常出现“侉调”、“侉腔”乃至“侉戏”等称谓,“侉调”、“侉腔”往往出现在具体剧本之中,而“侉腔戏”、“侉戏”则往往出现在内府档案之中。

清代前期的内府演剧与民间戏曲表演并不是完全割裂的,道光七年改制南府为升平署以前,清代内府长期保持着由江南织造挑选优秀伶人入宫传艺、演戏的传统。因此,民间演剧语境下“侉戏”、“侉调”的用法很有可能对内府产生影响。

至少在嘉庆三年以前京城已经出现梆子腔、侉戏的演出。民间自雍、乾至清末一直就存在“侉戏”这种称谓。侉戏”一词不仅源于民间,且在地方戏曲研究领域中还有具体的内涵:其一,“侉戏”指罗罗腔。高鼎铸在《山东戏曲音乐概论》中指出“罗罗腔,亦名侉罗腔,流行地区为山西灵丘、浑源及冀北部分地区。对该剧种的来源有两种不同的说法,一说来自丝弦,另一种说法是该剧种原称岽(音侉)戏,由山东传来。”高氏之说可与其他研究相互佐证,罗罗腔确属弦索腔系统,“罗戏即罗罗腔,为曲牌体唢呐吹腔。《打面缸》即罗罗腔剧目。河北省罗罗腔又名弦索腔、弦子腔、小鼓腔、女儿腔、月琴曲。河南省又名大笛罗罗,流行很广,历史也很悠久。……弦索为乐器名,形似琵琶而较小,故上党罗罗腔即弦索腔。早期可能是元人小令的遗音,后吸引了明、清俗曲俚歌。另一说,从南方传入,故又称'南罗’。其实罗罗腔仍出自北方'弦索腔系’的南传北返。”其二,姑娘腔为“侉戏”之一种。周育德教授在《〈灯月闲情〉与乱弹戏》中指出“'夸戏’即'夸子戏’。'夸’亦作'侉’、'’有语音不正之意。'侉子’('子’)是旧时对山东人的戏称和鄙称。”

在明清典籍、文人笔记及现代相关研究中较多提及的是“侉调”一词,其一,“侉调”即山东语音演唱的曲调。《清代戏曲发展史》在“由元明清俗曲发展而成的古老剧种”一节概述“柳子戏”时认为沈宠绥《度曲须知》中所谓侉调就是指用山东语音演唱的曲调。其二,学者薛若邻在《剧海拾微》中引用清初海盐人彭孙通康熙年间所作采茶歌:山西茶商大马驮,驮金尽向埭头过。蛮娘劝酒弋阳舞,边关侉调太平歌。认为“北方的'边关调’和'太平歌’,应属'侉调’……'侉戏’是统治阶级对北方地方戏曲的贬称。”其三,程宗骏的观点与薛氏相类且更加具体,他认为“所谓'侉调’也者,实乃当年流传于长江以北与黄河两岸,以拨弦乐器伴奏为主,其调式近于正宫、商调等北方民间唱调之通称。犹今流传于黄河两岸之三弦古书调、坠子调、西河古调、单弦调、攒十字调、柳子腔等。”即在拨弦乐器伴奏下的北方民间唱调——“侉调”的基础上逐渐发展成为弦索腔系统的戏曲声腔——“侉戏”。

明万历年间人沈宠绥在《度曲须知》中较早提到了“侉调”这一概念“至如弦索曲者,俗固呼为北调。然腔嫌袅娜,字涉土音,则名北而曲不真北也。年来业经厘剔,顾亦以字清腔迳之故,渐近水磨,转无北气,则字北而曲岂尽北哉?……所以“侉调”往往用弹拨乐器演奏;同时,所演唱的曲调是有别于南北曲正音的俗曲。情节上同样描写离愁别绪,曲牌格律属于俗曲与南北曲无涉,曲文通俗易懂近于“郑卫之音”,在审美情趣上也偏向于平民趣味,归属于“丝弦小曲”,因而当以弹拨乐器伴奏。其特点是文辞秽亵鄙贱,音律不叶宫调,旋律哀怨动人。换言之,明代以来使用拨弦乐器伴奏,演唱南北曲以外明清俗曲的艺术形式即为“侉调”。

时调小曲是中国明清时期盛行的地方戏曲剧种,源于民间歌曲,兴起于明宣德、正统年间,遍布南北,品种繁多,或称时调,或名小曲,又称清音、清曲。

明代沈德符在《万历野获编》“时尚小令”条记述道,宣德至正德年间,时尚小曲主要流行于中原地区,嘉靖以后,流传渐广,到万历以后,“则不问南北,不问男女,不问老幼良贱,人人习之,亦人人喜听之,以至刊布成帙,举世传诵,沁人肺腑。”可见其流传之深远。

至清代,北京地区也广为流传。由于职业艺人在演唱中的加工琢磨,使时调小曲更具市民的趣味性,加强了旋律的歌唱性,曲式结构更富变化,从而博得了更多市民的喜爱,得到了更为广泛的流传。但是,这些时调小曲由于在曲调上被职业艺人加工,歌词被民间文人修饰使之定型化,故而也失去了民歌某些最本质的纯朴气息以及民歌手演唱时的活泼性格和她的即兴发挥,同时还在某种程度上明显地削弱了一些民歌的地方色彩。这些时调小曲有的已被戏曲和说唱艺术吸收利用。

“侉调”这个词在史籍上出现时就和江南弹唱联系在一起。清初《阅世编》记载:“明代第一词人”陈子龙说:“大河以北有所谓'侉调’者”,大多是“男女相怨离别之音”。“侉调”促成了约在明初建文年间,中原一带“弦索”(琵琶、三弦等伴奏的弹唱形式)的形成,这种弹唱形式随后“渐流江南”。明中后期,这种弹唱成为江南特色音乐,明末诗人宋徵璧说:“遍地南人习北音,千家万户弹弦索。”“侉调”本身也成为江南弹唱术语之一,清时扬州人张子虚曾选辑扬州秦楼楚馆80首民歌,就叫《侉调太平歌曲》。

1930年代初的民歌俗曲调查也没有“侉侉调”产生于北方的记录。“侉侉调”曲谱1901年已出现,1932年刘复、李家瑞收集“中国俗曲”目录时,“侉侉调”的词条仍标明为“流行于苏沪一带的俗曲”,并明确指出无锡景“就是用这个曲调的”,却没有提到此时该旋律已在其他地方出现。“这好比火柴旧社会称洋火,即使在中国生产的也被统称为洋火,不能因为有'洋’字就断定其源自北方。从俗曲调查及旋律的浓厚江南色彩看,'侉侉调’本身很可能于江南弹唱中产生,《探清水河》等是'无锡景调’流传到黄河流域时产生的变体。”

扬州清曲始于元,成于明,盛于清,又称广陵清曲、扬州小曲、扬州小唱等,至今有600多年历史。元代小唱、散曲是其渊薮,明代的许多小曲风韵至今仍有保留。乐器为丝竹管弦和打击乐。清代康、乾年间是其鼎盛期,曾流传于全国许多地区。扬州清曲大部分音乐源自本地小调,再次为“传自四方”的各地小调,过去从事扬州清曲艺术活动的人,除了青楼歌妓和流动卖唱的民间艺人以外,大多是男性自娱,没有正规的组织,三十年代初,黎子云、王万青、葛锦华、陆长山、尹老巴子等人的代表唱段曾由上海百代、大中华、蓓开等唱牌公司灌制唱片发行。1940年,扬州一批小曲名家首次在扬州教场南首老龙泉茶社对外公演,为区别以往的小曲、小唱,正式挂牌“扬州清曲”。扬州清曲的十支名调是:《杨柳青》《鲜花调》(又名《茉莉花》《双叠翠》)《虞美人》《知心客》《春调》《耍孩儿》《四季游春》《哭七七》《粉红莲》《侉侉调》。

◆扬州清曲◆《卖油郎》(侉侉调)

(葛瑞莲版)

(游庆芳版)

(姚恭林版)

现在能见到的“侉侉调”最早的工尺谱,见于清光绪二十七年(1901)程仲铨抄的《小调器乐谱》。此调一经形成,在华北、江南、苏皖、湖南、湖北、四川、广西等很多地区广为传唱,且被冠以《卖油郎》《五更歌》《照花台》《盼五更》《探清水河》等不同的名称。

此曲流传到江南后,风行一时,被填上反映江南不同地方风土人情内容的词,其中尤以《无锡景》流传最广,成为在江南乃至在全国有广远影响的一首时调小曲。1924年出版的一本《风琴小曲指南》中曾收录了《无锡景》,编者并有一段文字,说明为何此曲会风行一时:

“此无锡景致小曲,乃借用侉侉调(即《一支更儿里》)之调门而编成者。从前此调,亦甚平淡,何近来一经莺声呖呖之名妓名坤角辈盛唱,竟大有青盛于蓝之势。虽有歌喉之妙,然大半原因,实以唱时皆有风琴丝竹为之辅助,故其声调变成倜傥风流,又软又爽……”

大约在上世纪二十年代初,当时的许多刊行的民歌时调集中,都收录了《无锡景》(或称《无锡景致》)的曲词,彼此之间从内容到文字都较为接近,但又存在着许多“异文”。因为它更多地承袭了明清以来各地的时调俗曲的“俗”的特点,即要表现反映市井“俗”世的生活,且大多会涉及到男女之情。所以在《无锡景》调里,有不少改良版本,清末至民国初年时,《无锡景》并无固定歌词,任由演唱者即兴发挥,目前最早可查的文字记载,是民国十一年(1922年)上海文益书局出版的《时调大观》(二集)(现存日本东京大学东洋文化研究所),里面提到: 无锡景致、十八摸、小寡妇叹五更、革命五更、西湖十景、苏州景致、提倡国货五更调等。至于最早发行的唱片,是1921年由百代唱片公司灌录的《无锡景致》(署名湘林四小姐演唱)。抗日战争前,无锡籍沪上滩簧演员王美玉先后录制唱片( 苏滩)“无锡景” 和“改良无锡景”。民国17年(1928年),无锡太湖鼋头诸景区尚未建成,录音的唱片里没有鼋头渚唱段。民国23年(1934年)高亨唱片公司录音王美玉唱“无锡景” ,鼋头渚景区已建成开放,唱片中增加了鼋头渚唱段,后称“改良无锡景”。至此《无锡景》名副其实,不再是卖客之曲,并以滩簧唱法加工,诙谐而不庸俗,旋经高亭公司发行唱片,成为后来《无锡景》歌词固定化的最初雏形。

(湘林四小姐演唱《无锡景致》)

王美玉(1902年一1964年)原名周美玉,江苏无锡人,家境贫苦,幼年丧父,8岁从乡下到上海当童工,11岁进上海民兴社学文明戏,也学苏滩,15岁闻名戏曲界,17岁时与苏滩世家王君达结婚,改名王美玉,是上海著名苏滩艺人,文明戏演员、话剧演员、电影演员,解放后,1960年任上海人民艺术剧院方言话剧团副团长,曾任中国戏剧家协会上海分会理事。

苏州地区的曲艺苏滩,又名“对白南词”,俗称“打山头”, 清乾隆年间,已在江浙一带盛行,并流行到江西、福建等地。乾隆年后,昆曲开始衰落,不少昆曲艺人改唱“苏滩” 。据“青稗类抄.音乐” 载:滩簧者,以弹唱为营业一种也,集同业五六人或六七人,分生、旦、净、丑角色,唯不化妆素衣围坐,用弦子、琵琶、胡琴、板鼓。

王美玉就发行过两版,可惜第一版《无锡景》现在听不到,第二版《改良无锡景》歌词如下:

小小无锡城呀,盘古到如今,东南西北共有四城门呀,一到末宣统三年份呀,新造那一座末,光呀光复门。

光复真闹猛,造起电灯厂,处处贯通造的嘞能有样呀,夜里向,电灯澄澄亮呀,男男那个女女末,侪呀侪好行。

粉厂毗布厂,纱厂搭丝厂,厂里做工乡下大姑娘呀,一进那丝厂学时样呀,身浪厢个香水末洒得嘞喷喷香。

无锡去来往呀,火车真便当,通运桥堍下侪是大栈房呀,栈房里收作(收拾)得蛮清爽呀,热闹那个市面末,像呀像申江。

春天去游玩呀,顶好是梅园,顶顶写意坐只汽油船呀,梅园末靠拉到太湖边呀,满园那个梅树末,真呀真奇观。

第一个好景致呀,要算鼋头渚,顶顶写意夏天去避暑呀,山路末曲折多幽雅呀,水围那个山来末,山呀山连水。

天下第二泉呀,惠山脚半边,泉水生清,茶叶泡香片呀,锡山末相对那惠泉山呀,山脚下两半边开个泥佛店。

一只无锡景呀,老曲里厢传,无锡个景致唱才唱不完呀,无锡人碰碰俚骂山门呀,赤着朊个少爷末,江尖上团团转。

《无锡景》 的形成及流行,已经是在民国肇基之后,所以,上引曲词中唱到的光复门、东洋包车、电灯厂面粉厂丝厂纱厂布厂等,已经颇有那个时代的时代气息和特色。

这里有一部分未被“改良”的,盖涉及男女之情:前面的唱词差不多大同小异。。。。。。

年轻小后生呀,见了大姑娘,走上前来眉呀眉眼做呀,姑娘末开口叫那后生呀,一部那马车兜兜白相相。

马路闹盈盈呀,马车来兜圈,东洋包车拖得一连串呀,一拖末拖到子公花园呀,要吃那夜饭末聚呀聚丰园。

吃饱帐来算呀,思想坐灯船,西门吊桥抬起头来看呀,大姐末娘姨个心欢喜呀,少爷那长来末老呀老爷短。

开船到惠山呀,倌人琵琶弹,小曲要唱九呀九连环呀,京调末要唱天水关呀,吃酒那豁拳末五呀五经魁。

花雕夹绍兴呀,冷热十二盆,四汤四炒外加四点心呀,倌人末坐定个酒来敬呀,吃酒那豁拳末闹呀闹盈盈。

大少请用饭呀,蹄髈炖火腿,点菜要点兔呀兔底板呀,燕窝汤鸽蛋个川冬菜呀,吃罢那夜饭末要想住客栈。

崇寺大闹忙呀,好象牛角滨,相面拆字让还周志良呀,相一个面来末一只洋呀,好比那从前末诸呀诸葛亮。

无锡个景致呀,说呀说不尽,鼋头渚末真是好风景呀,惠泉山个泉水碧碧清呀,梅园个梅花末最呀最有名。

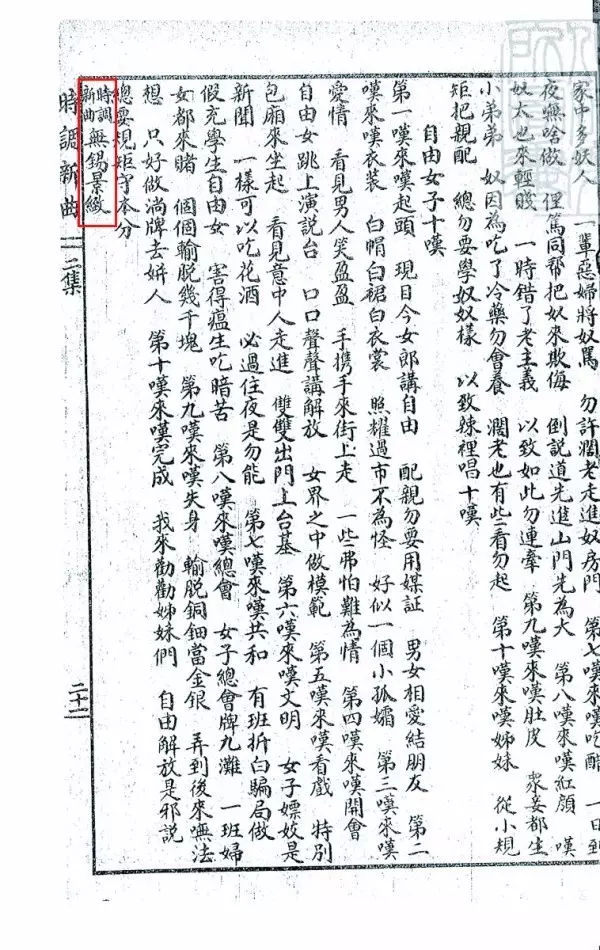

其实上面还是改良了的,还有更原生态一点的,我在后面贴出图来:贴给诸公看末,眼红末心跳末,实在是刺激人。

就因为最早它是青楼女子卖唱之曲,其内容由卖唱女自由发挥,随口编唱,所以其词大多是带点粉的。1922年出版的《时调大观》(现藏日本东京大学双红堂文库)里,就收录了一首「时调新曲无锡景致」,里面有「年轻小后生呀,见了大姑娘……馆里私情做,黄昏做起做到大天亮……」这样的唱词。

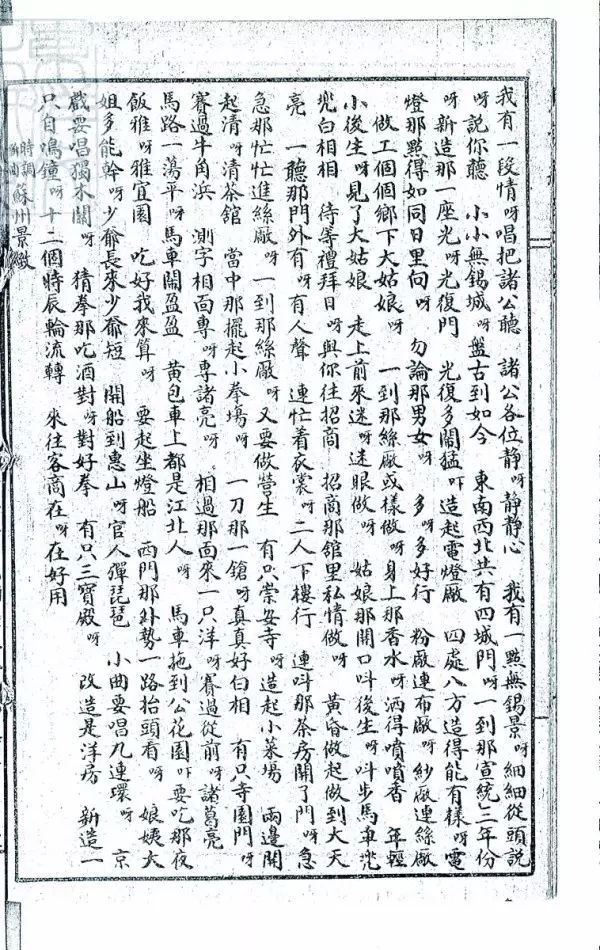

以《无锡景》为母调的“无锡景调”发展很多。像《苏州景》、《杭州景》、《上海景》、《南京景》、《蒋老五侉侉调》还与它属于同曲异词的关系,河北获鹿民歌《探清水河》以及北方的《照花台》、《盼五更》等。湖南民歌《一更鼓儿咚》等共有9首采用此调的。

可惜它是时调么,应时而生,改到后来,只剩歌咏景物,曲调实际是简化了,还是王美玉那种原味的好听,像一首小曲时调。

王美玉、王宝玉《上海景》

一段:

鼓板与胡琴呀,我要吿诸君,大家坐下来静呀静静心呀,我来末唱一枝上海景呀,唱小曲倒也好算顶呀顶时新。

小小上海城呀,自古到如今,从前不过城里向市面兴呀,城外末处处是荒坟呀,就是那市面浪冷呀冷淸淸。

外国人来通商呀,第一到上海城,城外头夷场改呀改端正呀,大洋房五层替七层呀,从此末上海滩渐呀渐渐兴。

上面有天堂呀,下有苏杭城,过歇顶好要算上海城呀,各国末才要上海来呀,马路浪真闹猛,一夜到天明.

东面黄浦江呀,歇仔个大火轮,泥城桥畔边就是跑马厅呀,场化末大得无淘成呀。四通围有到那十呀十里零。

一到跑马讯呀,实在眞眞兴,红男绿女轧得来弗相信呀,衣裳末换得簇来来新呀,到那第三日跳浜闹盈盈。

二段:

电车替汽车呀,快得勒像腾云,一路电车直到小东门呀,城里向城隍庙闹盈盈呀,两边摆个摊头末密呀密层层,

还有桂花厅呀,生意眞眞兴,得意楼相对柴呀柴行厅呀,还有末九曲桥荷心亭呀,点春堂大架山好呀好风景,

夜里城外头呀,堂仔里闹盈盈,长三时髦红呀红倌人呀,出堂差打扮得眞漂亮呀,新包车纲丝轮耀呀耀眼睛。

可惜要抽籤呀,才要来关门,要分三期禁呀禁乾净呀,抽着个已经是来关门呀,可惜那多多化漂亮好倌人。

大英大马路呀,修作得杀辣淸,先施永安开勒笃两对门呀,房子未高得来造七层呀,还有那花园末造呀造屋顶。

四马路浪向呀,野鸡密层层。老娘姨专门拉呀拉客人呀,一大半才是个江北人呀,掽掽俚杀千刀无呀无良心。

这些发展出来的小曲的题目后面标注“无锡景调”,或者是“仿无锡景调”。例如:《端阳节景歌(仿无锡景调)》、《霍乱经(仿无锡景调)》、《劝戒烟酒赌色(仿无锡景调)》、《何年何月把身翻(无锡景调)》、《救国救民厉害关自身(无锡景调)》,瞿秋白瞿秋白生长在与无锡毗邻的常州,年轻时在无锡江溪桥杨氏小学任过教,对此曲很熟悉,不止一次地写过“无锡景调”,1925年6月,他用“无锡景调”写成《五卅纪念曲》,刊登在他主编的《热血日报》上;到了1932年上海“一二八”事变发生,瞿秋白又以“无锡景调”写成《上海打仗景致》,全词共十四节,基本上按照事件的时间顺序来叙述咏唱。因篇幅限制,下面转录其中的三段:

(第一段)诸位静心听呀,唱点啥事情?要唱一只上海打仗景呀,让我末细细说分明呀,从头那个到底末,唱拨大众听。

(第三节)大炮搿轮腾呀,洋枪匹拍声,打仔一夜死脱呒淘成呀!东洋末发急讨救兵呀,再来那个几千末冲锋死干净。

(第五节)小兵十九路呀,本领实在大。东洋军队一点无生路呀,日夜末装来三万多呀,冲突那个几天末仍旧打勿过。

(江莺莺-无锡景(百代唱片))

(锡剧-梅兰珍、王彬彬:无锡景)

(双金锭·红菱诉衷情(丁皆平)【无锡景】)

(锡剧 无锡景 黄静慧)

(无锡景·满园春色(吴双艺))

(无锡景 -- 探情(王蓓))

(周璇 花开等郎来 时代曲)

(吴莺音 我有一段情 时代曲)

(李丽华 落花恨 时代曲)

(白莉 花开等郎来 时代曲)

(白光 心病 时代曲)

(张露 流浪歌 时代曲)

上海行(吕文成等 合奏 新月唱片)

罗常培先生所著的《北京俗曲百种摘韵》一书中就摘录了一百种流传于北京地区的俗曲名称。这些时调小曲儿虽然流行于北京地区,但它们并非是土生土长的北京“特产”,大多曲调都是由外省市传入的,像从山东传入的济南调、利津调、金钱莲花落等;由河南、湖北传入的剪靛花、湖广调等,还有马头调、十杯酒、银纽丝、道情、秧歌等调式也都是由外地传入北京地区的。

《照花台》的曲牌是叫“怯五更",因为“怯五更”本身才是曲牌的名字。《探清水河》的曲牌是《树荫凉》。

《探清水河》这首小曲儿是根据清末民初发生在北京地区的真实事件改编而成的,当时社会流行将新闻时事改为小曲儿之风,如震惊上海滩的“阎瑞生案”就被改编成多种曲调的小曲儿,有《莲英十二个月唱春》《王莲英五更调》《阎瑞生十叹》《莲英托梦》等。除此以外,还有《蒋老五殉情五更》《继母打孩子》《枪毙王友全》《小白菜》等等,也都是根据事实改编而成的,通过人们的传唱来警示世人。

清末民初在北京打磨厂、琉璃厂一带有许多刻印通俗唱本的书坊,如宝文堂、学古堂、泰山堂、聚魁堂,等等。一些丧失劳动能力的老年人就以卖流行唱本为业。北京地区的唱本数量极多。据民国时期出版社的《中国俗曲总目稿》统计,当时北京地区就有4000多种唱本。像《探清水河》《妓女托梦》《打新春》《王二姐做梦》,等等。流行小曲儿都出过唱本。其中有反映下层人民生活的,如《穷人五更调》《拉洋车叹十声》《妓女自叹》;有劝善戒恶的,如《新出劝戒鸦片烦(凡)五更调》《戒吸类歌》;有轻松滑稽的,如《后婚放刁》《小媳妇斗牌》;还有讲历史故事的,如《岳飞五更调》《郭巨埋儿》《白娘娘》(讲《白蛇传》);最多的当然还要数情歌类的,如《照花台》《佳人饯行》《望郎山歌》,等等。李家瑞先生在《北平俗曲略》中也曾提过,如《洋人进京》《太后回京》《通州驻劄》《义和团诉功》《南苑幼丁叹》等。

(郭筱霞《探清水河》(百代唱片) 北京小曲)

(民国录音版的《探清水河》? 北京小曲)

(探清水河 赵俊良 树荫凉曲牌 北京小曲)

(罗荣寿 照花台 北京小曲)

((赵文波(赵俊良)照花台) 北京小曲)

(王毓宝《盼情郎·怯五更调》 天津时调)

张云雷等德云社的版本网上好找,不放了