拾零 ※【唱片公司乐队、舞厅乐队】胜利大乐队、黄飞然乐队

黄飞然的家庭:

黄飞然出生于在当时尚一半归南海县一半归番禺县的广州市。父母都是颇有远见、对孩子们的文化教育肯费心血的家长。父亲黄友敢出身于城市贫民,自幼勤奋苦读想考科举,后因“维新变法",废科举,兴学堂,未能如愿。但他接受了革命思想,曾在孙中山先生的国民政府中任专员等职,很有威望,且笃信基督教尽力在教会中服务。他是一个慈爱正直的父亲,收入虽不丰厚,却把大部分资金提供为孩子们上学,接受多方面的教育等使用中去。

母亲王素波年少时家境已由官僚地主破落为贫困人家,她不满封建家庭礼教,不甘上辈人的消极落魄,只身出走上海后又到日本留学,打工学医,并改名王翰芙(即:汉虎),以示强国爱国之心。回国结婚后,曾在广州培正女子学校任教务主任。举家迁沪后,便开始挂牌行医。后来为了孩子们的成长,她丢下了医生职业,担起了全部的家务及对子女的教育工作,在孩子们身上倾注了她的母爱。黄飞立姐弟5 人,十分幸运的自幼有着很好的家庭文化环境。父母渊博的知识,乐于奉献的品行给了他们极大的影响,即使到后来由于战乱,上海沦陷,父母因拒绝为日本人工作以致失业使家庭经济拈据时,也都靠自己的能力完成了大学学业。

大姐黄若眉从沪江大学音乐系钢琴主科毕业后,以教钢琴为业;

二姐黄若琛沪江大学毕业后做中学教师,业余拉小提琴;

哥哥黄飞立,沪江大学毕业后留校人助教,曾师从上海工部局管弦乐队副首席、国立音专小提琴教授盖索夫斯基(白俄, R. B.Ger幻vsky) 那里学习高级小提琴演奏技术。1937 年至1942 年他在上海中华基督教会富吉堂圣乐团演奏时,就不负重望当上了指挥,开始了他的指挥生涯。1942年去了福建在国立音专任副教授。1945 年9 月抗战胜利后,黄飞立回到广州,在那里的基督教青年会任群育主任干事,将之发展成了广州音乐活动的中心。为了筹足资金出国深造,他辗转广州、香港等地奋力工作,在香港永华电影公司指挥乐队为《国魂》等电影配音,有时自己也拉琴。在众多朋友的帮助下, 1948 年他以优异成绩考入美国耶鲁大学音乐学院,师从世界著名作曲家、音乐教育家保罗·亨德米特大师学习理论作曲。还在耶鲁大学远东方言学院教授中国语,在纽黑文市交响乐团里拉琴维生。1951年取得学士学位毕业,受好友马思聪、缪天瑞的影响,谢绝了老师作为助教去瑞士皇家音乐学院教学的邀请,回到广州,很快与夫人赵方幸从广州来天津工作,先在作曲系教授,后人管弦系主任。1956年,作为中央音乐学院指挥系的创建者,出任第一任系主任。他的学生有徐新、唐江、张启舜、梁荻、马文、魏立等学生,其中邵恩、胡咏言、陈佐惶等7 人在美国、英国、西德等国家担任交响乐团的指挥,他的学生邵恩在两次世界指挥选手比赛中双双夺魁。文革中他也遭受极大迫害,后一直生活在大陆。1986 年美国耶鲁大学音乐学院及其所属校友会就为他在音乐领域中作出的杰出贡献授予他荣誉证书。

70 年代他的大儿子(现在加拿大的作曲家)黄安伦被分配到北京京剧院吹排笙。后去加拿大,成为加拿大作曲家。

妹妹黄若珍毕业于上海国立音专钢琴专业,也以教弹琴为生,后来并成为香港名钢琴教师。

黄飞然同时就读沪江大学、上海圣约翰大学和国立音专,主修声乐及大提琴,参加和组建过华人爵士乐队,灌录了不少时代名曲,后去港从事音乐教育工作,教授声乐、大提琴并做合唱指挥。

黄飞然的经历:

黄飞然出生在广州,5岁时全家移居上海,居住在虹口区。由于全家都是基督徒,周日都去教堂做礼拜。他的姐姐在唱诗班任钢琴伴奏,不久他也就成为儿童唱诗班的成员。后来,黄飞然还成了广东圣乐团的中坚分子。

1939 年,黄飞然只有18 岁,正在读高中三年级,经同学介绍,参加了歌剧《上海之歌》的演出。导演张昊(后去了台湾)。他是与李德伦同班学大提琴的,但他也跟舒什林(苏石林)学唱。其中一个主题歌的曲子,很像李德伦他们学的视唱练耳课本里的一段,配上词后唱起来也挺好听的。演女土角的是白虹,夏霞等,该剧第二次在兰心剧院上演时,在剧中他担任[茂生]一角,受到好评,由此被音乐界发现了他具有的音乐天赋。于是百代唱片公司立即邀请黄飞然去灌唱片。

1940年李德伦、黄飞然考入国立“音专”大提琴专业。(考入沪江大学应也在这一年,他几兄妹都是沪江毕业。)

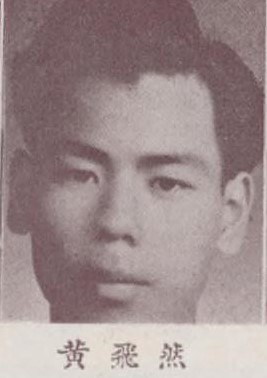

1941年沪江大学大一时的黄飞然班级照

1941 年,黄飞然考人圣约翰大学,作为文科生攻读经济。音乐只是他的业余爱好。41年底,在“大光明”,黄飞然演唱了《玛利亚颂》等,郎毓秀亦有演出。他还写过几篇工部局乐队演奏后的批评文章。

那时候上海滩上舞厅林立,唱片公司为了宣传公司的产品,就在舞厅里进驻自己的乐队,并邀请黄飞然担任乐队指挥(李厚襄等作曲音乐家与黄飞然谈起上海可以组建一支完全的中国管弦乐队,黄自告奋勇参加,组建后即当上指挥)。当时黄飞然念大学二年级,正愁学费没有着落,于是就辍学从艺,除了担任乐队指挥外,有时也客串演奏大提琴、钢琴和独唱。等学费筹集充足之后,黄飞然又重返校园复学,但仍将乐队指挥当作自己的兼职。

上文所指的就是胜利唱片公司的胜利大乐队,乐队领班是李厚襄。指挥是黄飞然。乐队由胜利唱片公司筹备了有半年之久,以胜利唱片公司的乐队为基本,乐队全部是管乐器,与其他乐队很不相同。胜利乐队在舞厅中全部以中国歌曲伴奏,乐队成员全部是华人,除了粤乐外,是第一个组成的华人乐队。乐队并请面孔不高明声音很嘹亮的董妮女士合作,第一次演出是1941年1月25日下午12点半至2点 ,假座“大华”舞厅举行的。舞厅后来再次聘请胜利大乐队与爱普庐乐队联合伴奏。据李厚襄介绍系试验性质,月薪只四千左右,不足数由胜利公司津贴。时为42年2月21日,年初五,下午三时白虹剪彩,并与董妮、都杰轮流献唱,都杰评价最高,白虹的《郎似春日风》也大受好评。高士满的陈明勋担任报告,说是他的满清官话也有三分可取。

乐队起初也假座“大都会”试奏。后来,高士满舞厅的“中华新颖乐队”脱离,胜利乐队取而代之。等到胜利大乐队健全时,黄飞然另有出路脱离了,抗战胜利后,改名“凯旋大乐队”,在“圣泰乐”演出。

圣约翰大学交响乐团亦有多名团员积极参加并被吸纳进中国交响乐团。他们是高蒙正、黄飞然、彭显光、韦贤彰、汪请迪、叶椿秀、邹廷恒等。

这个时期黄飞然在“百代"灌录的唱片有三张是畅销的,即《初恋女》、《何时回家乡》和《我愿学做海水》。

1944年,他还与黄源尹为李香兰的《海燕》担任合唱。后来黄飞然还为此遭到流言攻击,报章为他澄清并非附逆艺人,只是做了幕后伴唱而已。

同年,黄飞然从圣约翰毕业,专业是:文学士(经济)。大学生而做乐队指挥,黄飞然是第一个。

1945 年,抗日战争获得胜利,黄飞然也从大学毕业了,然而等待他的竟是失业!为生活所迫.黄飞然又重新回到灯红酒绿的跳舞厅,继续他的"洋琴鬼“生涯。

这一年,在《昌寿作品歌唱会》和《仲夏之梦》,黄飞然作为主唱之一,受到瞩目。他因常去“华影”配音,也逐渐演唱流行歌曲,据内行说,他唱通俗歌曲犹胜于黄源尹,《红楼梦》一片,贾宝玉出家修行时之歌,即为黄飞然演唱。

1946年,《莺飞人间》开拍,欧阳飞莺的配角原定黄河,因黄河此时在香港,未有归期,黄源尹已经离沪,报刊谓此一角色首屈一指,非黄飞然莫属。演唱当然他胜任愉快,唯“开麦拉翻四”稍差。

1946年,黄飞然以半下海半客串姿态在圣太(泰)乐咖啡馆演唱并做乐队领班(凯旋大乐队),夜九时半后到场服务,好几首中外流行歌曲都在他手中化腐朽为神奇:《杭州姑娘》的开头,恰似一阵迅雷扑入人们的耳官,接着却在热带风的节奏中由单簧管组吹出柔靡的主调,最受欢迎;《边境之南》在第三遍的末了,所有的管乐器都用以伴奏,不吹主调,黄飞然则十分花哨地一口气唱到底,连外国人都报以热烈的掌声。

同年七月一日起,与杨乐郎合作筹组乐队,即后来的黄飞然乐队。

1947年,黄飞然组织了黄飞然乐队,并在“维也纳舞厅”驻唱。以西洋美声唱法演绎中外歌曲,深受舞客欢迎。

40年代中后期,报章对黄飞然的介绍已然是著名男高音、男高音歌唱家、正统音乐家等,且也开“兰心”过几场歌唱会。大中华电气实业公司,开始灌音,第一个却是黄飞然!曲目是黄自的作品《青天白日满地红》。

黄飞然肤色较黑,样貌不算英俊,却吸引不少女性,花边新闻也有,大概才气是主要原因。也难怪小报上有嫉妒的论调。在1946年的报道中,甚至提及女歌手裴雯时,谓黄使君已有妇(未婚妻),动笔人真是促刻!又说他追女歌手,他的学生石韻(在仙乐斯很走红),而石不喜他,成为三角单恋,后石韻去港,很走红,音讯渐稀,黄连发五信没有回音,恋情遂告终结。后来还有维也纳舞星陈丽君、金萍霞、钱曼娥等,皆单恋黄,还有不少舞厅交际草包围他,谓“吃脱死忒”,以一识黄飞然为荣。报纸小编妒火熊熊,大黑标字:并不漂亮,一团黑炭。也有报纸比较中肯,谓阿黄不搅女人,在舞场中是出名的。看来黄飞然自身并无什么,不过倒追的人多,黑哥哥魅力不小是真的。

1947年,黄飞然的国人乐队,已称一流,之前他在维纳斯兼东亚第一楼,后东亚关门,维纳斯“歇夏”,黄常驻新都,日场在六楼,夜场在万象厅夜花园。每场不下三位女歌手。实际日间万象厅乐队也属于黄。他在六楼拿三百万,乐工每人一百五。在万象属于挂名,只拿半薪,乐工每人一百二十万,黄拿六十万。即使连干三处,也只得四五百万而已。

黄飞然在乐工中推为一流,有上好的歌喉,成名不靠交际,待人和善不动怒。并且开始向电台发展,组建了“金鸟歌咏社”,每日下午一时半到“联合电台”歌唱。

至此,华人乐队领班有三块牌子:百乐门的杰美金、维纳斯的老山东、维也纳的黄飞然。而且,黄飞然还有“南华酒家”(驻场歌手有裴雯、潘琦华、柳影等),连“新都”的郑辉乐队也属于他。“丽都”唐乔司此时因人手不够,一再想退休,“丽都”则联络黄飞然在维也纳以外,再组一副“十八人大乐队”。

1948 年,黄飞然应邀参加大同影片公司拍摄《柳浪闻莺》一片,影片讲述两名音乐学院女生一一玲(龚秋霞饰)和芬(白光饰),师从王教授(黄飞然饰)学习声乐,玲学业有成,成绩斐然、而芬却不求上进,堕落于歌台舞池·…..黄飞然虽然是初登银幕,但表演却相当到位;在片中和龚秋霞合唱主题歌一首,也非常默契,加上该片以“音乐片”为号召,拥有插曲15 首之多,上映后备受歌迷好评,黄飞然的知名度也进一步提升。

同年,大中华唱片复业,首发四首歌曲《卖栗子》、《渔家乐》、《燕来人未归》、《为郎歌》,都是韩菁清演唱,市场都失败了。大中华有不少缺点,如乐队的地位不平衡等。为此大中华谈了黄飞然、张露等,因为大中华作曲只有一个严华。黄飞然对作曲和乐队全有帮助。张露是“中国歌后”,也能号召。(文中提及:百代的制片部由黎锦光、姚敏、严折西把持,门户之见甚深。)

这个时期黄飞然灌录的唱片还有两张比较流行,一张是《青春舞曲》,另一张是《热情的眼睛》。《青春舞曲》有两种版本: 一是王洛宾编曲,另一是李厚襄改编,黄飞然灌唱的是后者。

黄飞然拍完《柳浪闻莺》,大病一场,是恶性伤寒,48年9月19日夜最凶险,打盐水针50CC,22日脱离危险。期间好转又反复,请两个医生日夜诊视,他的弟子晓露曾前去探病,黄想说话,竟呀呀连声,不能作语。可能这也是他此后脱离乐队的又一原因。

1948 年,政府当局整顿娱乐场所,舞厅停业,黄飞然经朋友介绍,南下广州,在一所教会学校(培正中学)任音乐老师(他母亲就曾是培正女子学校的教务主任), 1949 年又被调往澳门分校。

1953 年,黄飞然接受学校的调动,前往香港工作。由此和香港音乐界及电影圈的朋友又有了接触,并替百代唱片公司灌录了不少歌曲唱片(包括电影插曲)。

1954年,英国皇家音乐学院到香港招考。黄飞然通过考试,取得了音乐教师的资格证书,成为正式专业教师,进入香港政府音乐部(本港教育署音乐司). 一直工作到1975 年退休。(早在50年代考获LRSM(LicentiateOftheRoyalSch∞1sofMusic)英国皇家音乐学院文凭学位的,便有首位取得声乐文凭的李同严、取得演唱文凭的王若诗、取得教师及声乐文凭的黄飞然、考得声乐文凭的李德君等。)

黄飞然在香港工作期间,还参加了基督教礼拜堂的唱诗班担任指挥,并结识了唱诗班里一位美丽的姑娘。两人志趣相投,共结秦晋之好。黄飞然退休之后,全家移民加拿大,在温哥华定居。温哥华的教会慕名邀请黄飞然领导他们的唱诗班,华人社会的凝聚力使黄飞然感受到一种民族情。此外,黄飞然还担任了两个合唱团的指挥;一个是由来自香港的中国留学生组成的UBC 合唱团(1984年改为国韵合唱团,黄一直担任总监、指挥及教唱),专唱中国民歌和艺术歌曲;另一个是清唱团(温哥华圣乐团),专唱西洋大型圣乐。同时也是慈恩纪念华人协和教会唱诗班、温哥华台湾圣乐团指挥、艾格尔弦乐团大提琴手。

黄飞然有两女一儿,在加拿大都长大成才,各有所成。